かつて北ユーラシアに足・脚のことを「kalk、kulk、kolk」のように言う大きな言語群が存在し、この言語群がインド・ヨーロッパ語族の言語とウラル語族の言語に影響を与えたようだとお話ししました。古代中国語kjak(腳)キアク、モンゴル語xөl(足、脚)フル(古形はkölコル)、エヴェンキ語xalgan(足、脚)ハルガンは確かに上記の「kalk、kulk、kolk」を思わせます。エヴェンキ語はツングース諸語の一つですが、ツングース諸語ではエヴェンキ語xalgan(足、脚)、ナナイ語palgan(足首から下の部分)、満州語xolxon(膝から足首までの部分)ホルホンのようになっています。足・脚のことを「kalk、kulk、kolk」のように言っていた言語群の問題は、非常に大きな問題なのです。

上にツングース系言語のエヴェンキ語xalgan(足、脚)、ナナイ語palgan(足首から下の部分)、満州語xolxon(膝から足首までの部分)という語を挙げましたが、ここに発音に関する重要な問題が含まれているので、少し立ち止まって説明することにします。これを知らないと東アジアの言語の歴史は解明できないというぐらい重要なので、注意を傾けてください。子音k、x、hの三者間は、発音が変わりやすいところです(子音xについては、「深い」と「浅い」の語源の補説で説明しました)。したがって、ナナイ語のpalganがkalgan、xalganあるいはhalganだったらよくあるパターンだったのですが、実際にはpalganです。

説明のために、まず英語の子音を示します。現代の言語学では、以下のような表にして示すのが一般的です。

※wは有声両唇軟口蓋接近音と呼ばれる子音で、唇のところと軟口蓋のところの二箇所を使って作り出されるのが特徴です。口の中の天井の固い部分が硬口蓋で、その奥の柔らかい部分が軟口蓋です。上の表では便宜上、両唇軟口蓋音を両唇音の隣に配置してあります。

表中の「両唇音~声門音」は、子音をどこで作り出すかという位置を示し、「破裂音~側面接近音」は、子音をどのように作り出すかという方法を示しています。口の先の部分(前方部分)を使って作り出す音を赤で塗りつぶし、口の奥の部分(後方部分)を使って作り出す音を青で塗りつぶしました。上のような表を見ると、口の先の部分で作り出す赤い領域の子音と口の奥の部分で作り出す青い領域の子音は両極にあって、全然違うものに見えます。しかし実は、赤い領域の子音が青い領域の子音に変化すること、あるいは青い領域の子音が赤い領域の子音に変化することは結構あるのです。

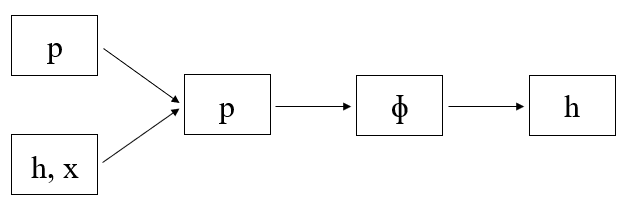

例えば、日本語のハ行の子音はp→ɸ→hと変化してきました。pは無声両唇破裂音、ɸは英語にはありませんが無声両唇摩擦音、hは無声声門摩擦音です。p→ɸは赤い領域内での変化ですが、ɸ→hは赤い領域から青い領域への変化です。

逆に、青い領域から赤い領域への変化もあります。例えば、日本語のhosi(星)について考えましょう。hosi(星)は*posi→ɸosi→hosiと変化してきたと推定される語です。推定古形の*posi(星)はずっと前からこの形だったのでしょうか。どうやら違うようです。古ハンガリー語húgy(星)フージ、モンゴル語od(星)(古形はxodunホドゥン)、エヴェンキ語ōsīkta(星)、ナナイ語xosikta(星)ホスィクタ、満州語usixa(星)ウスィハなどの語が見られるので、古代日本語の*posi(星)のもとになった語ではpはhかxのような音であったと考えられます。hは無声声門摩擦音、xは無声軟口蓋摩擦音です。青い領域の子音が赤い領域の子音になったのです。

※上記の語はいずれも、インド・ヨーロッパ語族のヒッタイト語hašterz(星)、古代ギリシャ語aster(星)、英語star(星)の類となんらかの関係があるかもしれません。

なぜ赤い領域の子音が(間を飛ばして)青い領域の子音になったり、青い領域の子音が(間を飛ばして)赤い領域の子音になったりするのでしょうか。赤い領域と青い領域の間にある白い領域の子音を見ると、舌の先を使って作り出す子音ばかりです。つまり、赤い領域の子音と青い領域の子音には、舌の先を使わないで作り出すという共通点があるのです。この共通点があるために、赤い領域の子音が青い領域の子音になったり、青い領域の子音が赤い領域の子音になったりすることが時々起きていると思われます。

先に挙げたツングース系言語のエヴェンキ語xalgan(足、脚)、ナナイ語palgan(足首から下の部分)、満州語xolxon(膝から足首までの部分)もその一例です。口の先の部分で作られていた子音が口の奥の部分で作られる子音に変化すること、あるいは口の奥の部分で作られていた子音が口の先の部分で作られる子音に変化することは時々あるので、注意が必要です。日本の言語学者はɸ→hというハ行の変化を目の当たりにしているので下線部のことをすんなり受け入れられますが、欧米の言語学者、特にインド・ヨーロッパ語族の研究者は下線部のことをなかなか受け入れられないのです(まずkwやgwのような子音があって、これが口の先の部分で作られる子音になったり、口の奥の部分で作られる子音になったりしたのだという説明ですべてを片づけようとしてきたためです)。しかし、下線部のような現象は北ユーラシアで結構起きており、そのことは人類の言語の歴史を研究するうえで知っておかなければなりません(日本人は普段から「は(ha)」、「ば(ba)」、「ぱ(pa)」と書いているので、下線部のことに対して違和感を抱かないと思います)。

また、日本語のハ行の子音がp→ɸ→hと変化してきたことは定説になっていますが、古代日本語のpには、もともとpであったものと、hやxから変換されたものがあるということも頭に入れておかなければなりません。

発音の話は無味乾燥な感じがしますが、これを疎かにすると言語の歴史の研究が成り立たないので、要点を押さえておいてください。

竪穴式住居を抜きにして人類の歴史は語れないの記事、そして今回の記事と、かつて北ユーラシアに存在した巨大な言語群の姿が浮かび上がってきました。ヨーロッパ方面の言語からも、東アジア方面の言語からも、その姿が垣間見えます。謎の巨大な言語群の正体はなんなのか、およその見当をつける作業に入りましょう。