「ある」と「いる」の語源の記事の中で、かつて日本語にウラル語族の*ala(下)や朝鮮語のarɛ(下)アレと同源の*ara(下)という語があったのではないか、あったとすれば*ara(下)はどこに行ってしまったのかという話をしました。

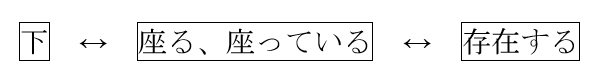

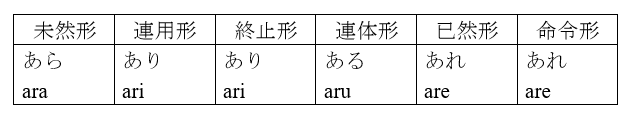

「下」と「座る、座っている」の間に密接なつながりがあること、そして「座る、座っている」と「存在する」の間に密接なつながりがあることを考えると、上記の*ara(下)と奈良時代の日本語のari(あり)の関係は検討する必要があります。ari(あり)は、ラ行変格活用という活用パターンを示しました。

ラ行変格活用は、最も一般的な活用パターンである四段活用によく似ており、終止形がuでなくiで終わるところだけが違います。

*ara(下)と奈良時代の日本語のari(あり)の関係を検討する前に、*ara(下)という語が本当にあったのか検証しましょう。かつて日本語に*ara(下)という語があったのであれば、*ara(下)はsita(下)に追いやられて、少し違うことを意味するようになった可能性があります。

●arare(あられ)

「下」が「座る、座っている」と密接につながっていること、そして「座る、座っている」が「存在する」と密接につながっていることは、様々な言語の例を挙げて示しました。実は、「下」と密接なつながりがある語がまだあります。意外かもしれませんが、あるいは意外でないかもしれませんが、「雨」です。

例えば、ハンガリー語にはesik(落ちる)(語幹es-)という動詞があり、この動詞からeső(雨)エショーという語が作られています。

フィンランド語にはsataa(降る)という動詞があり、この動詞からsade(雨)という語が作られています。英語のsit、set、settleの類に対応する日本語としてsita(下)、sizumu(沈む)(古形sidumu)、sadamaru(定まる)、sato(里)などを挙げましたが、フィンランド語のsataa(降る)も仲間でしょう。

日本語にはsita(下)のほかにsitosito(しとしと)という語があるので、「下」と「雨」の間のつながりはわかりやすいと思います。かつて日本語に*ara(下)という語があったのであれば、雨が降るのを見て*ara*araと言うこともあったでしょう。現代の日本人が「あら、あらあら、あらら、あれ、あれあれ、あれれ」と言っているように、*ara*ara→*arara→arareのような変化があった可能性は十分にあります。ちなみに、奈良時代の日本語のarareは、霰(あられ)も雹(ひょう)も含んでいました。しかし、空から降ってくるものといえば、なんといっても雨ではないでしょうか。極寒地方では、雪でしょう。これらに比べると、霰(あられ)と雹(ひょう)は非常にマイナーな存在です。*ara(下)を重ねた*ara*araは、sitosito(しとしと)がそうであるように、まず雨に対して使われそうなものです。

奈良時代の日本語には、ame(雨)という語もありました。推定古形は*ama(雨)です。おそらく、この*ama→ameと*arara→arareの間で衝突があり、前者が押し切る形、つまり前者が雨を意味し、後者がマイナーな霰(あられ)と雹(ひょう)を意味する形で決着したのではないかと思われます。奈良時代の日本語のarareが、もともと雨を意味していたにせよ、雨を意味することなく霰(あられ)と雹(ひょう)を意味していたにせよ、*ara(下)という語の存在を示唆している点は見逃せません。

●arasi(荒し、粗し)

奈良時代の日本は、今のように北海道から沖縄まで統一されておらず、本州ですら統一が完了していませんでした。この頃に東北方面に住んでいた人々はemisi(蝦夷)またはebisu(蝦夷)と呼ばれていました。朝廷に従わないemisi(蝦夷)は、さげすんでaraemisi(麁蝦夷)とも言われました。奈良時代の日本語のaraはすでに、現代のarai(荒い、粗い)と同じ意味を持っていました。

異民族を蔑視する姿勢は古代からありました。奈良時代の日本語のaraも、*ara(下)がsita(下)に追いやられて、「下等」という抽象的な意味を持つようになったと考えると、合点がいくのです。人であれば、「下等」から「未開の、粗野な、野蛮な」という意味が生じ、物であれば、「下等」から「でき・質がよくない」という意味が生じたということです。後者は、arasagasi(あら探し)のara(あら)にもつながります。

やはり、かつて日本語に*ara(下)という語があったようです。それでは、この*ara(下)と奈良時代の日本語のari(あり)の関係を考察することにしましょう。