卑弥呼と邪馬台国のことは、中国の歴史書には書かれているのに、日本の歴史書(「古事記」と「日本書紀」)には書かれていないと述べました。しかし、日本の歴史書にも、怪しげな記述はあるのです。

前回の記事でお話ししたようにより複雑な成立事情を持つ古事記はひとまず脇に置いておき、ここでは日本書紀を見ることにします。日本書紀は、神代(歴代の天皇に先立つ神々の時代)の話がはじめにあり、そこから○○天皇の話、○○天皇の話、○○天皇の話・・・というふうに展開していきます。このように神代の話の後は歴代の天皇の話が続いていくのですが、そこに一人だけ天皇でない人物がいます。一つだけ特別枠が設けられているのです。神功皇后(じんぐうこうごう)という人物です。神功皇后は、第14代天皇の仲哀天皇の妻、第15代天皇の応神天皇の母として描かれています。神功皇后は、地味に登場するのではなく、派手に登場します。夫の仲哀天皇よりも大きく取り上げられており、その姿は日本の歴史における主要人物の一人という感じです。

日本書紀は、時代順に起きた出来事を書いていくスタイルですが、私たちになじみの「西暦」では書かれていません。「天智元年、天智2年、天智3年・・・、天武元年、天武2年、天武3年・・・」のようなスタイルです。そのため、日本書紀に書かれている出来事が西暦何年に起きたのかということは必ずしも自明ではなく、古い時代の話になればなるほど不確かです。

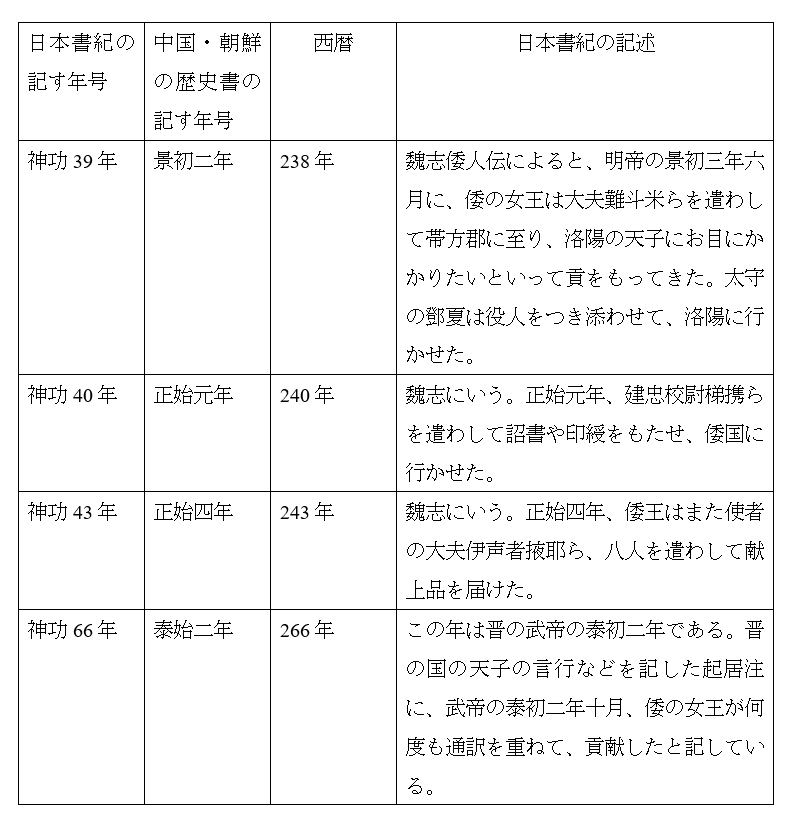

日本書紀の神功皇后の時代の記述を追っていくと、おやっと思わずにはいられません。神功39年、神功40年、神功43年に、以下の記述があります。日本書紀は漢語(つまり昔の中国語)で書かれているので、ここでは「宇治谷孟、日本書紀(上):全現代語訳、講談社、1988年」の現代日本語訳を示します。

►神功39年

魏志倭人伝によると、明帝の景初三年六月に、倭の女王は大夫難斗米らを遣わして帯方郡に至り、洛陽の天子にお目にかかりたいといって貢をもってきた。太守の鄧夏は役人をつき添わせて、洛陽に行かせた。

►神功40年

魏志にいう。正始元年、建忠校尉梯携らを遣わして詔書や印綬をもたせ、倭国に行かせた。

►神功43年

魏志にいう。正始四年、倭王はまた使者の大夫伊声者掖耶ら、八人を遣わして献上品を届けた。

さらに、神功66年に以下の記述があります。

►神功66年

この年は晋の武帝の泰初二年である。晋の国の天子の言行などを記した起居注に、武帝の泰初二年十月、倭の女王が何度も通訳を重ねて、貢献したと記している。

日本書紀はこのように書いているわけですが、この日本書紀の神功39年、神功40年、神功43年、神功66年の記述に特徴的なのは、あくまで中国の歴史書はそう言っているという体裁を取っているところです。

実際、上の日本書紀の記述は、前回の記事で取り上げた魏志、そしてその次の晋書の記述とよく合います。魏志には、景初二年に倭の女王である卑弥呼が帯方郡に使いを送り、魏の皇帝に朝貢したいと言ってきたこと、正始元年に卑弥呼にそのお返しがあったことが記されています。魏志にはさらに、正始四年に卑弥呼が再び使いを送ったこと、その後まもなく卑弥呼が死亡し、男王が立ったがうまくいかず、殺し合いが発生してしまい、卑弥呼の一族の台与という少女が後を継いだことが記されています。魏志の次の晋書には、泰始二年に倭人が朝貢したことが記されています(泰始が正しく、泰初は誤りです)。

年代的には、よく合います(魏志の景初二年と日本書紀の景初三年が違っているだけです)。しかし、卑弥呼と台与がやったことを、神功皇后がやったかのように書いている日本書紀には大いに問題があります。

卑弥呼と台与は倭王(最高位の者)です。それに対して、神功皇后は摂政(一般的には、最高位の者が幼かったり、病弱だったり、女性だったりする場合に、代わりに政務を執り行う者)です。日本書紀では、第14代天皇の仲哀天皇の死亡から第15天皇の応神天皇の即位まで、天皇の地位が長いこと空位になっています。具体的に言うと、仲哀2年に仲哀天皇が気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)を皇后とし、仲哀9年に仲哀天皇が死亡します。同じ仲哀9年の終わりに神功皇后がのちの応神天皇を生みますが、神功皇后が政務を執り行います。70年ぐらい経って神功皇后が死亡し、ようやく応神天皇が即位します。

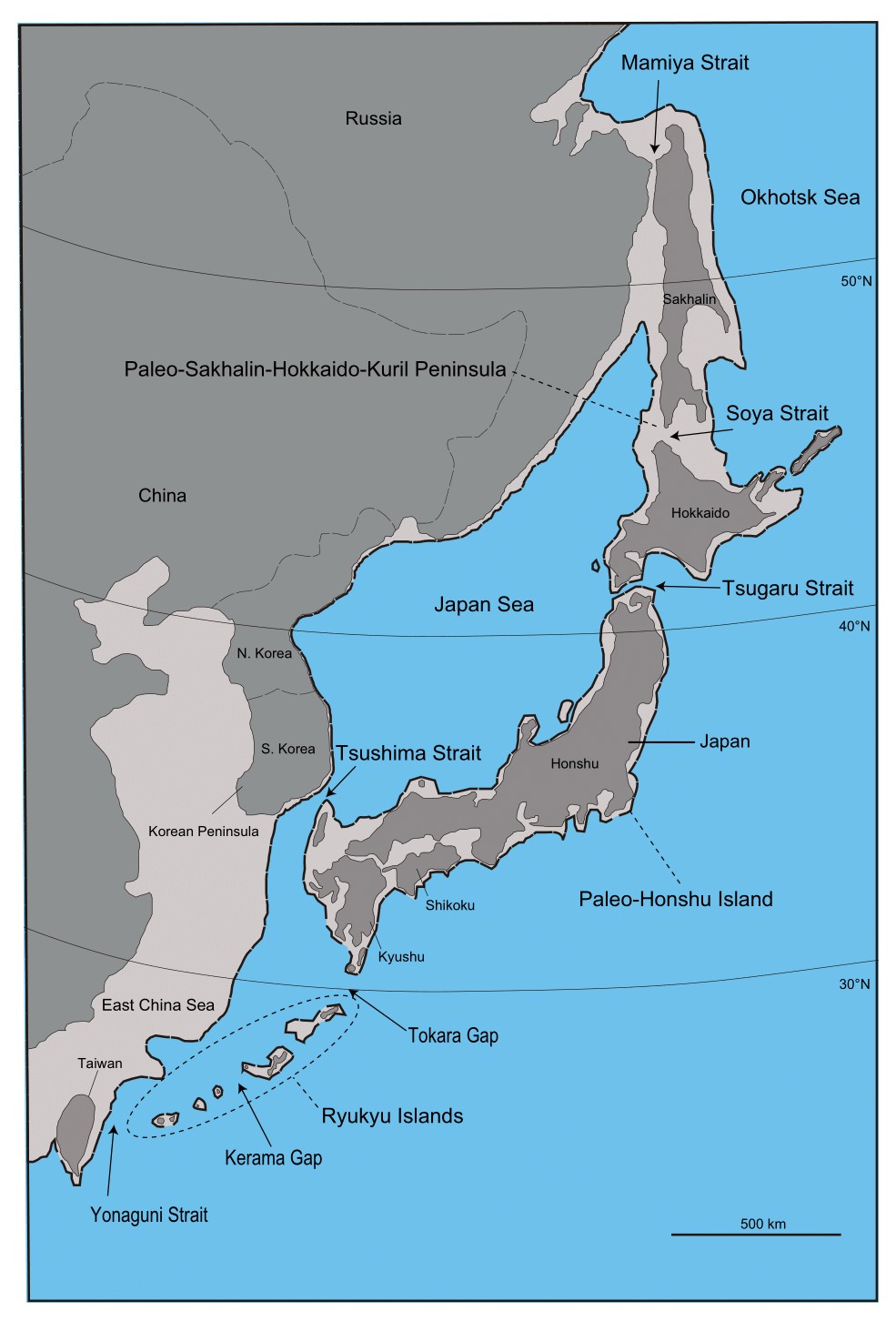

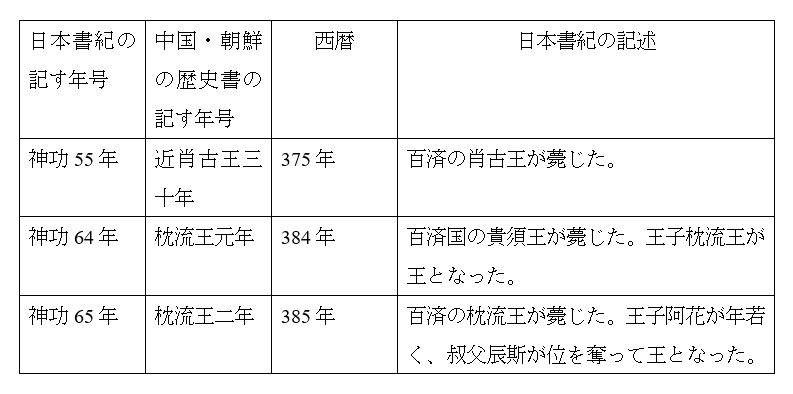

最高位は仲哀→応神と継承されており、その間に政務を執り行った神功皇后を、中国の歴史書は「倭の女王」とか「倭王」と呼んでいる、日本書紀はそう言いたいようです。この日本書紀の怪しい感じは、中国・朝鮮の歴史書(中国の魏志、晋書、朝鮮の三国史記)と照らし合わせると、ますます怪しくなってきます。作表は、倉西裕子氏の「日本書紀の真実 紀年輪を解く」(講談社)を参考にしています(倉西2003)。

※「薨じた(こうじた)」というのは、「死んだ」という意味です。ここでは意図的に上の表と下の表に分けていますが、日本書紀には神功39年、40年、43年、55年、64年、65年、66年の出来事はこの順序で平然と書き連ねられています。

まず上の表を見てください。日本書紀が神功39年、神功40年、神功43年、神功66年に起きたとしていることは、西暦238年、240年、243年、266年に起きたことなのです。次に下の表を見てください。日本書紀が神功55年、神功64年、神功65年に起きたとしていることは、西暦375年、384年、385年に起きたことなのです。

日本書紀はこうやって歴史を歪めています。卑弥呼がやったことを、卑弥呼がやったと書かずに、神功皇后がやったかのように書く、台与がやったことを、台与がやったと書かずに、神功皇后がやったかのように書く、もうこの時点で明らかな歴史の改竄ですが、上の表は、日本書紀はもっと大がかりな歴史の改竄を行っているのではないかと疑わせるものです。

日本書紀が上の表のような怪しい作りになっていることは、かなり前から井上光貞氏などが指摘してきました(井上1960)。そのことを鮮明な形で改めて示したのが、倉西裕子氏だったわけです(倉西2003)。

井上氏や倉西氏の指摘にもかかわらず、多くの学者は日本書紀に対して厳しい態度を取ろうとしません。ただ、これもわからなくはありません。古事記と日本書紀を神聖視するよう強要された時代があり、その余韻が残っていることも理由の一つだと思いますが、筆者はそのほかにも大きな理由があると考えています。

(理由1)日本書紀が歴史を改竄しているような感じはしても、だれがなんのために日本の歴史を改竄したのかさっぱりわからない。

(理由2)日本書紀による歴史の改竄があまりに大規模であるために、その全容が容易には捉えられない。当然の心理として、大規模であればあるほど、信じがたくなる。

この二つの理由が大きいと考えられます。これらに対応しますが、これからの日本の歴史の研究では、以下の二つの問い(観点)が重要になります。

(問い1)だれがなんのために日本の歴史を改竄したのか。

(問い2)日本の実際の歴史はどうだったのか。

卑弥呼と台与と神功皇后の例が示すように、日本書紀が行っている歴史の改竄は全く単純ではありません。日本書紀はゼロからファンタジーを作っているわけではないのです。そんなものを作っても、信用されないでしょう。歴史について語る際には、以下の視点が重要です。

このうちの一部分が正しくないと、それはもう真実の歴史ではないのです。組み合わせの正しさが重要です。「だれが」の部分を改変してしまう、「いつ」の部分を改変してしまう、「どこで」の部分を改変してしまう、「なにをした」の部分を改変してしまう、それはもう真実の歴史ではないのです。日本書紀はまさにこのようなことを行っています。日本書紀が、多くの改竄を含んでいるのに、真実らしく見えてしまう理由が、ここにあります。日本書紀はそのことを巧みに利用しています。読む者を本気で信じさせようとしています。歴史書というより、一種の宗教書の様相を呈しています。

上の(問い1)と(問い2)はどちらも重い問いですが、どちらの問いに関しても21世紀に入ってから重要な研究が発表されています。しかし、以前に述べたように、現代は情報があふれる時代であり、重要な研究がかき消されてしまっています。

今回の記事では「神功皇后」に疑惑を向けましたが、とうとう「聖徳太子」その他の人物にも疑惑が向けられるようになってきました。なにしろ、奈良時代(710~794年)より前に書かれた文献、その直前に書かれた文献すら、残っていないのです。はっきり言いましょう、消されているのです。この領域で最先端を行く大山誠一氏らの研究を紹介したいと思いますが、その前に、日本という国家の起源に関係がありそうなのに、あまりに謎に包まれている卑弥呼と台与についてもう少しお話しします。

補説

神功皇后の「三韓征伐」はなんと・・・

日本書紀の神功皇后の箇所には、いわゆる「三韓征伐」の話が出てきます。神功皇后が朝鮮半島に出兵し、新羅、百済、高句麗を服属させたという話です。「三韓征伐」と聞くと、激しい戦いを想像するかもしれませんが、日本書紀の記述は全然違います。再び「宇治谷孟、日本書紀(上):全現代語訳、講談社、1988年」の現代日本語訳を示します。神功皇后らが日本を発つところです。

冬十月三日、鰐浦から出発された。そのとき風の神は風を起こし、波の神は波をあげて、海中の大魚はすべて浮かんで船を助けた。風は順風が吹き、帆船は波に送られた。舵や楫を使わないで新羅についた。そのとき船をのせた波が国の中にまで及んだ。これは天神地祇がお助けになっているらしい。新羅の王は戦慄して、なすべきを知らなかった。多くの人を集めていうのに、「新羅の建国以来、かつて海水が国の中にまで上ってきたことは聞かない。天運が尽きて、国が海となるのかも知れない」と。その言葉も終わらない中に、軍船海に満ち、旗は日に輝き、鼓笛の音は山川に響いた。新羅の王は遥かに眺めて、思いの外の強兵がわが国を滅ぼそうとしていると恐れ迷った。やっと気がついていうのに、「東に神の国があり、日本というそうだ。聖王があり天皇という。きっとその国の神兵だろう。とても兵を挙げて戦うことはできない」と。白旗をあげて降伏し、白い綬を首にかけて自ら捕われた。地図や戸籍は封印して差出した。

唖然としながらさらに読むと、以下の記述があります。

高麗、百済の二国の王は、新羅が地図や戸籍も差出して、日本に降ったと聞いて、その勢力を伺い、とても勝つことができないことを知って、陣の外に出て頭を下げて、「今後は永く西蕃(西の未開の国)と称して、朝貢を絶やしません」といった。それで内官家屯倉を定めた。これがいわゆる三韓である。皇后は新羅から還られた。

※地図と戸籍を差し出すという行為は、統治下に入ることを示す行為と考えてよいでしょう。内官家屯倉(うちつみやけ)というのは、大和朝廷の直轄領(直接支配する土地)を意味します。

実は、「三韓征伐」の記述は驚くほどあっさりとしていて、倭が戦うまでもなく、新羅、百済、高句麗が降伏したという内容になっています。朝鮮半島の歴史がこの通りだったかというと、そうではありません。倭が朝鮮半島に進出し、一つの勢力になっていたことは事実です。しかし、朝鮮半島全体(新羅、百済、高句麗)を支配していたかのような記述は、事実ではありません。特に、北方の高句麗が強大であり、新羅、百済、倭を含む朝鮮半島の南側の勢力が脅かされたり、痛い目にあわされたりしていたというのが事実です。

昔、江上波夫氏が「騎馬民族征服王朝説」を唱えて、大きな話題になったことがありました(江上1991)。日本は弥生時代に農耕社会になり、その延長線上に大和朝廷が生まれたというのが従来の見方であり、騎馬民族が侵入してきて、大和朝廷を立てたという見方はショッキングなものだったのです。今では、この見方は様々な方面から反論を受け、すっかり下火になっています。

確かに、四世紀後半から五世紀に倭の軍事および文化・文明全体に顕著な変化が見られ、外から何者かが侵入してきたように見えたのは、わからなくはありません。しかし、ここでも、北方の強大な高句麗が朝鮮半島の南側の新羅、百済、倭などを脅かしたり、痛め目にあわせたりしていたことが背景にあります。

高句麗の騎馬隊に苦しめられた倭は、朝鮮半島から新しい軍事品・軍事技術を取り入れることを余儀なくされました。倭の軍事に顕著な変化が見られたのは、このためです。同時に、同じように高句麗に苦しめられていた新羅、百済およびその他の勢力と近づくことにもなりました。日本が中国の文化・文明から大きな影響を受けたことはよく知られていますが、朝鮮半島を介して受けた影響も大きいのです。

倭では弥生時代の途中から石器に代わって鉄器の使用が増えていきましたが、鉄の供給も朝鮮半島に依存していました。鉄器を作るためには、材料の鉄が必要です。鉄は自然界にほとんど単体で存在せず、鉄鉱石・砂鉄から鉄を取り出す作業(すなわち製鉄)が欠かせません。しかし、日本に製鉄遺跡が認められるようになるのは、古墳時代の後のほうの六世紀になってからです(白石2013)。材料の鉄自体は、長いこと朝鮮半島頼みだったのです。

当時の倭と朝鮮半島の関係は、神功皇后の「三韓征伐」が描いている通りではありません。高句麗で414年に建てられた広開土王の石碑などから、倭が朝鮮半島で戦いを起こし、ある程度の戦果を上げていたことは確かですが、神功皇后の「三韓征伐」は話を大きく膨らませてしまっています。

参考文献

井上光貞、「日本国家の起源」、岩波書店、1960年。

江上波夫、「騎馬民族国家 日本古代史へのアプローチ」、中央公論新社、1991年。

倉西裕子、「日本書紀の真実 紀年輪を解く」、講談社、2003年。

白石太一郎、「古墳からみた倭国の形成と展開」、敬文舎、2013年。