前回の記事で示した魏志倭人伝が記す卑弥呼登場の場面をもう一度見てみましょう(藤堂2010)。

其國本亦以男子爲王。住七八十年、倭國亂、相攻伐歴年。乃共立一女子爲王。名曰卑彌呼。

其の国、本亦た男子を以って王と為す。住まること七、八十年、倭国乱れて、相攻伐すること年を歴たり。乃ち共に一女子を立てて王と為す。名づけて卑弥呼と曰う。

赤字にしたのは、古代中国語のnoj(乃)ノイという語です。「乃」の前には、「倭国が乱れて、攻め合いが何年か続いたこと」が記されています。「乃」の後には、「一人の女子を共立して、王としたこと」が記されています。

「乃」はなにを意味しているのかということですが、これは実は微妙な問題です。上記の「乃」は、日本では普通、「そこで」と訳されてきました。

・「倭国が乱れて、攻め合いが何年か続いた」→「そこで」→「一人の女子を共立して、王とした」

「乃」を「そこで」と訳せる場合があるのは事実です。しかし、古代中国語の「乃」という語は、元来英語のthenのような語だったのです。上の文を以下のように書き換えてみると、どうでしょうか。

・「倭国が乱れて、攻め合いが何年か続いた」→「そして」→「一人の女子を共立して、王とした」

・「倭国が乱れて、攻め合いが何年か続いた」→「それから」→「一人の女子を共立して、王とした」

・「倭国が乱れて、攻め合いが何年か続いた」→「その後」→「一人の女子を共立して、王とした」

「乃」は、「そして」、「それから」、「その後」などと訳せる場合もあるのです。少なくとも、機械的に「そこで」と訳せばよいというものではありません。

魏志倭人伝の原文から確実に読み取れるのは、倭国の展開の中で、「倭国が乱れて、攻め合いが何年か続いたこと」と「一人の女子を共立して、王としたこと」の間に時間的な前後関係があることぐらいです。そう考えておくのが、安全です。

しかし、「倭国が乱れて、攻め合いが何年か続いたこと」を時間的に前に来る出来事、「一人の女子を共立して、王としたこと」を時間的に後に来る出来事と考えてみても、なかなか理解しづらいです。皆さんの頭の中で、「倭国が乱れて、攻め合いが何年か続いた」→「一人の女子を共立して、王とした」とすんなりつながるでしょうか。

例えば、古代中国の春秋・戦国時代を考えてみましょう。多くの国が入り乱れて戦った時代です。強い国だけが残っていきました。最後はどうなったでしょうか。秦が統一を果たしたのです。ここに「卑弥呼共立」のような展開はありません。

統一を果たした秦は、短命に終わります。もともと秦の王で、初代皇帝になった始皇帝が死ぬと、各地で反乱が起き、早くも崩壊し始めます。この反乱軍の中に、項羽と劉邦がいました。項羽は自分が天下を取るんだと意気込んでいましたが、項羽より先に劉邦が秦の都の咸陽を陥落させてしまいます。ここから項羽と劉邦の対立が始まります。そこから小説化されたりドラマ化されたりした壮大な戦いがありましたが、最終的に劉邦が項羽を破り、漢王朝を打ち立てます。ここにもやはり「卑弥呼共立」のような展開はありません。

上の秦の話と漢の話はわかりやすいです。一番強い者が勝って、あるいはより強い者が勝って、支配するという話です。

それに比べると、「卑弥呼共立」はとてもわかりにくいです。日本にも多くの戦いがありましたが、「卑弥呼共立」はとてもわかりにくいです。

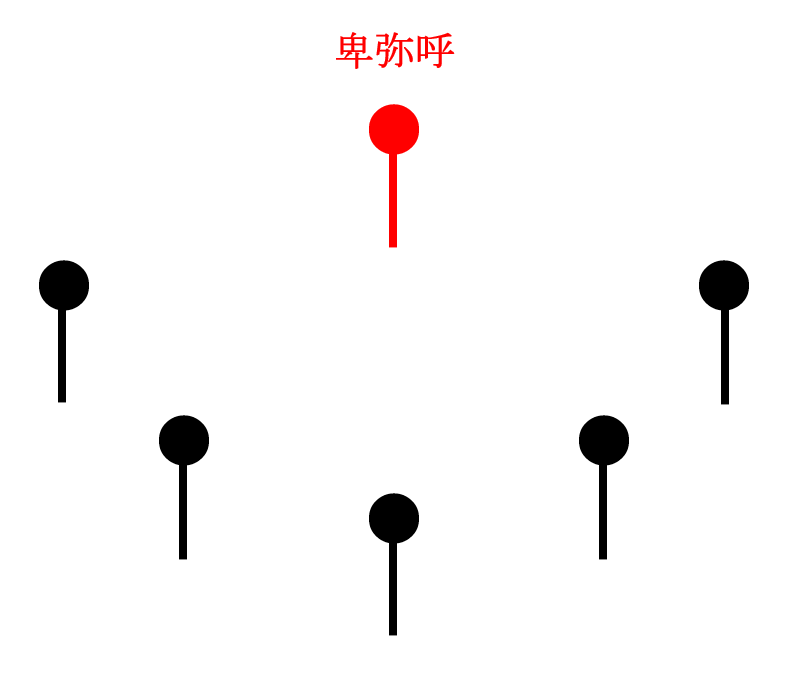

前回の記事では、男の権力者(各国の王たち)が集まって、象徴として少女を連合の最高位に据えたのだろうと推測しました。

男の権力者(各国の王たち)のうちのだれも連合の最高位につくことができず、象徴として少女を連合の最高位に据えているのです。上の図で卑弥呼がいなくなってしまうと、男の権力者(各国の王たち)は争いを始めてしまいます。これは非常に不思議な光景です。男の権力者(各国の王たち)は、殺し合いすらしてしまうような関係です。しかしその一方で、連合を形成・維持したがってもいるのです。

非常に不思議な光景ですが、日本という国家の起源を考えるうえでも、邪馬台国論争(邪馬台国が九州にあったのか近畿にあったのかという論争)を考えるうえでも、極めて重要な場面です。

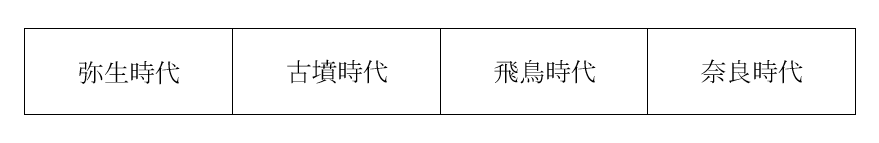

前に、日本の歴史は弥生時代→古墳時代→飛鳥時代→奈良時代と推移し、邪馬台国の時代はちょうど弥生時代と古墳時代の境目のあたりであるとお話ししました。

ただ、弥生時代はとても長いです。紀元前900~800年頃(日本列島に稲作が入ってきた時を基準にする場合)から紀元後200~250年頃まで続きます。当然、弥生時代のはじめの頃と終わりの頃では、日本列島の様子もかなり違います。

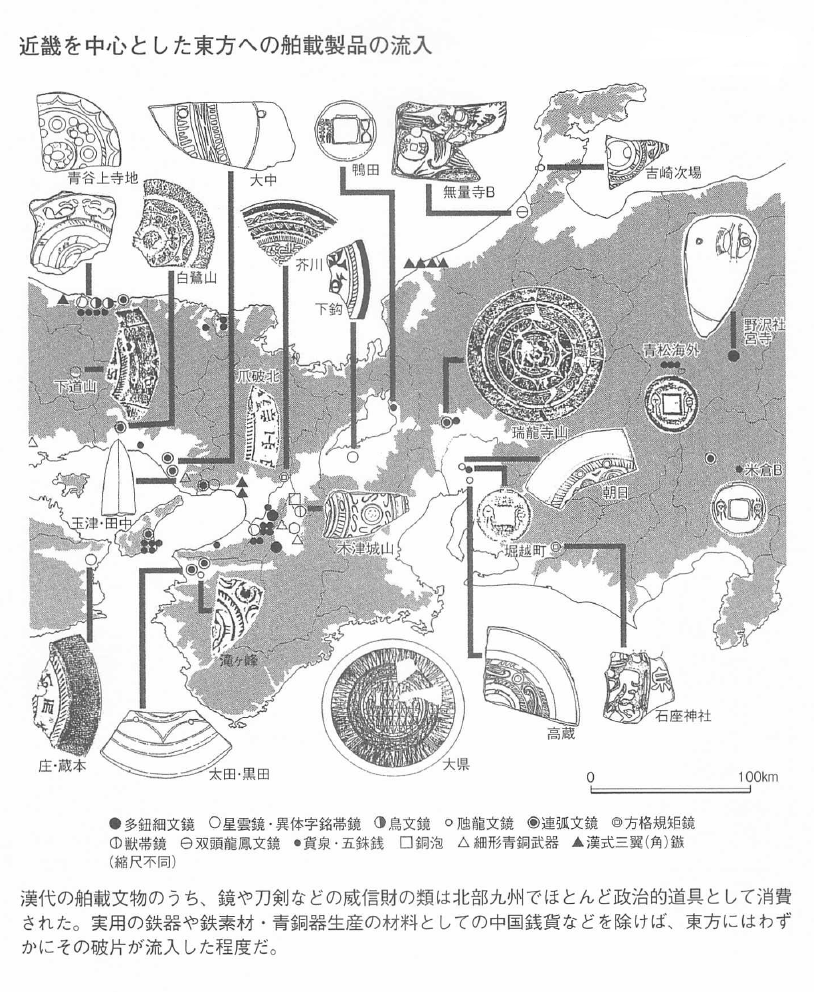

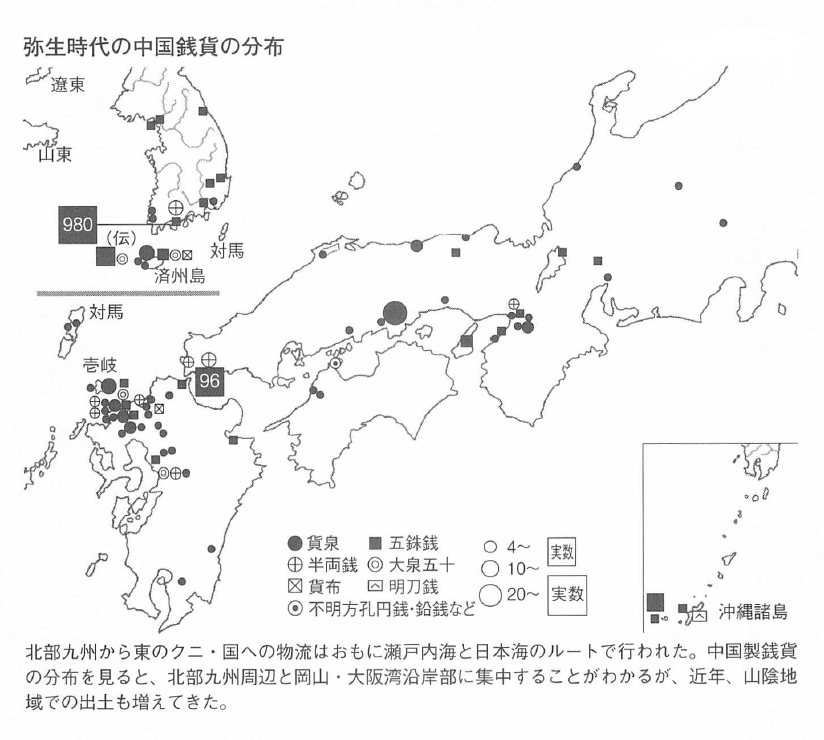

弥生時代の終わりに近いほうでは、中国の文明・文化を取り入れようとする姿勢が顕著です。漢が紀元前108~107年に朝鮮半島に楽浪郡などの植民地を置いたので、中国の文明・文化がぐっと近づきました。考古学者の寺沢薫氏がデータを示しながら興味深い状況を描き出しているので、紹介しましょう(ここでは、「東方」というのは「北九州より東」を意味しているので注意してください)(文章と図は寺沢2014、2021より引用)。

とはいえ中期後半以降にあって、東方のクニ・国の首長層がもっとも入手を期待したのは、やはり中国鏡と武器(この段階ではすでに鉄製の刀と剣)であったろう。しかしそのほとんどはイト国連合とナ国連合を頂点とする北部九州の首長層に配分され、その周縁ですらわずかな小形鏡と鏡片を入手できたに過ぎない。弥生時代をつうじて東方諸国のオウや王が手に入れた完形の中国鏡は、わずかに兵庫県加古川市西条五二号墳丘墓(後期末)と岐阜市瑞龍寺山遺跡墳丘墓(後期中ごろ)の後漢の連弧文鏡の二点でしかない。畿内のクニグニのオウたちは中国鏡の破片を北部九州から手に入れて、破断面がツルツルになるまで後生大事に磨きつづけたのである。

寺沢氏のデータが示すように、弥生時代後期には、北九州から豪華な中国鏡が続々と出てくる一方で、東方からは鏡の破片ばかりが出てきます。これは一体なにを物語っているのでしょうか。

弥生時代後期の北九州に、中国の文明・文化が豊かに取り入れられていたことは広く知られています。皆さんも、北九州の奴国(なこく)の王が57年に漢の光武帝から与えられたと見られている、「漢委奴國王」と刻まれた金印をご存じでしょう(写真はWikipediaより引用)。

弥生時代後期に、北九州の勢力が中国の文明・文化を取り入れて隆盛を誇っていたことは間違いありません。同じ時期に、東方の勢力が中国の文明・文化の取り入れという点で大きく見劣りしていたことも間違いありません。

しかし、寺沢氏のデータは、気になることを示唆しています。中国鏡と中国銭貨のデータは、東方の勢力が中国の文明・文化に決して無関心でなかったことを示しています。

北九州から豪華な中国鏡が続々と出てきて、東方から鏡の破片ばかりが出てくる状況は、要注意です。北九州の勢力が中国の文明・文化の取り入れをほぼ独占していた、別の言い方をすると、北九州の勢力が中国の文明・文化が東方へ流入するのを邪魔していた可能性があるからです。

中国鏡と中国銭貨のデータから、吉備(岡山県のあたり)と摂津・河内・和泉(大阪府のあたり)の存在感が感じられるのは気になるところですが、弥生時代後期になっているのに、大和(奈良県のあたり)の存在感が感じられないのも気になるところです(もちろん、この時期の大和にも人は住んでいますが、有力者がいないということです)。

北九州の勢力が中国の文明・文化の取り入れをほぼ独占していた、別の言い方をすると、北九州の勢力が中国の文明・文化が東方へ流入するのを邪魔していた可能性があると述べましたが、この話は日本の歴史を考えるうえで最も重要なので、この話を続けます。

参考文献

寺沢薫、「弥生時代の年代と交流」、吉川弘文館、2014年。

寺沢薫、「弥生国家論 国家はこうして生まれた」、敬文舎、2021年。

藤堂明保ほか、「倭国伝 中国正史に描かれた日本 全訳注」、講談社、2010年。