まずは、説明のために南米の地図を示します。

ケチュア語の分布域は、エクアドル、ペルー、ボリビアを中心として、コロンビア、チリ、アルゼンチンにも少し入り込んでいます。ケチュア語を使用していたインカ帝国の首都クスコは今のペルーの南部にありました。アイマラ語の分布域は、それよりは小さく、ペルー、ボリビア、チリが接しているあたりです。ケチュア語のyaku(水)とアイマラ語のuma(水)に目を向けましょう。

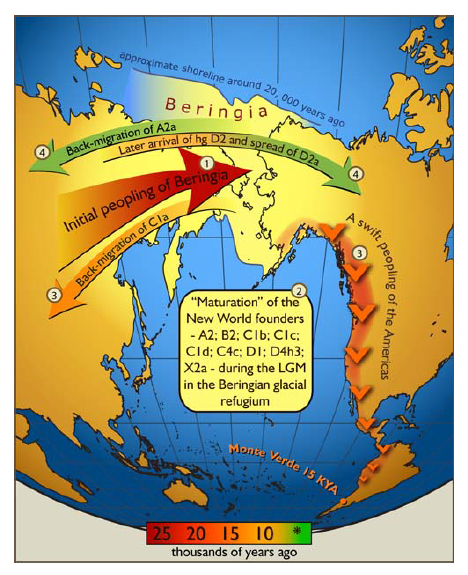

「水」を意味する語がなかなか変わらないことはすでにインド・ヨーロッパ語族とウラル語族の例で示していますが、ケチュア語のyaku(水)もインディアンが南米に入った時から使われ続けていると考えられます。なぜそう考えられるかというと、南米の西側だけでなく、南米の東側でも、ケチュア語のyaku(水)に関係がありそうな語が広く見られるからです(前回の記事の西ルートと東ルートの話を思い出してください)。

かつて北ユーラシアに水のことをjak-、jik-、juk-、jek-、jok-(jは日本語のヤ行の子音)のように言う巨大な言語群が存在し、この言語群がインド・ヨーロッパ語族やウラル語族に大きな影響を与えたようだと述べました。ウラル語族のフィンランド語jää(氷)ヤー、ハンガリー語jég(氷)イェーグ、フィンランド語joki(川)ヨキ、ハンガリー語jó(川)ヨーなどでは語頭の子音jが残っていますが、インド・ヨーロッパ語族のヒッタイト語ekuzi(飲む)、トカラ語yoktsi(飲む)、ラテン語aqua(水)のように時に語頭の子音jが消えることもあります。おそらく、古代ギリシャ語で大きな川または海を意味したokeanosも、ラテン語のaqua(水)と同様で、インド・ヨーロッパ語族の外に語源があると思われます。古代ギリシャ語に語彙を提供した言語と、ラテン語に語彙を提供した言語で、すでに語形がかなり異なっていたのでしょう。古代ギリシャ語のokeanos(大きな川または海)から英語のocean(大洋)も来ています。

ケチュア語のyaku(水)は語頭の子音jを保っていますが、南米のインディアンの言語でも語頭の子音jが消えることが多かったようです。アンデス山脈より東側の地域(ブラジルおよびその周辺)に大きく広がっているアラワク系の言語、ゲ系の言語、トゥピ系の言語を見てみましょう。

トゥピ系のグアラニー語は、南米のインディアンの言語の中ではケチュア語に次ぐ大言語です。グアラニー語では、水のことをyイと言います。グアラニー語の語形はすっかり崩れていますが、互いに近い言語でトゥパリ語yika(水)イカ、メケンス語ɨkɨ(水)イキ、マクラップ語ɨ(水)イのようになっており、グアラニー語の語形もこのような感じで崩れたと見られます。本ブログではキチ変化と呼んでいますが、ikiがitʃiイチ/iʃiイシになったり、ikeがitʃeイチェ/iʃeイシェになったりする変化は非常に起きやすく(先ほどの古代ギリシャ語のokeanosと英語のoceanもそうです)、ムンドゥルク語idibi(水)やカリティアナ語ese(水)なども十分予想される範囲内です。トゥピ系の「水」も、ケチュア語のyaku(水)と同様に、jak-、jik-、juk-、jek-、jok-のような形から来ていると見られます。

アラワク系の言語とゲ系の言語はもっと事情が複雑なので、トゥカノ系の言語の例をはさみます。

トゥカノ系の言語は、コロンビア、エクアドル、ペルー、ブラジルが接しているあたりで話されています。このあたりはアマゾン川の上流域で、そこからアマゾン川は東へ流れていきます。トゥカノ系の言語では、ほとんどの言語でトゥカノ語oko(水)、バラサノ語oko(水)、クベオ語oko(水)のようになっています。ピラタプヨ語ako(水)やグアナノ語ko(水)のような形もあります。

このトゥカノ系の言語の例を頭に入れながら、アラワク系の言語とゲ系の言語を見てみましょう。

アラワク系の言語は、言語の数が非常に多いです。アラワク語ではoniabo(水)と言いますが、アラワク系の言語全体を見渡すと、多くの言語でピアポコ語uni(水)やクリパコ語oni(水)のようになっています。少数ながら、ユクナ語huni(水)、レシガロ語honi(水)のような形、ワレケナ語weni(水)、ヤビテロ語weni(水)のような形、あるいはマチゲンガ語nia(水)、アシャニンカ語nixa(水)ニハのような形もあります。

ゲ系の言語では、シャバンテ語â(水)ウ、パナラ語ko(水)、カヤポ語ŋo(水)ンゴ、カインガン語ŋoy(水)ンゴイのようになっています(シャバンテ語のâ(水)の発音は曖昧母音の[ə]です。少し前までは頭子音kがありましたが、それが消えてしまいました)。

ちなみに、南米の南のほうでは、インディアンの言語はマプチェ語を除いてほぼ絶滅の状態です。マプチェ語自身も孤立しており、近い系統関係を持つ言語が次々に消えていったと見られます。マプチェ語でも、ko(水)と言います。

インディアンが南米に入ってから15000~16000年ぐらい経っています。インド・ヨーロッパ語族の歴史の倍ぐらいあります。言語学者が南米のインディアンの言語の系統関係を明らかにしようとして、大きな壁にぶつかったのは当然です。大体、はるかに詳しく調べられてきたユーラシア大陸とその周辺の言語でさえ、歴史を15000~16000年ぐらい遡るなんていうことは全然できていないのです。そんな状態で、南米のインディアンの言語の系統関係を明らかにしようとしても、無理があります。

上では有力な言語・言語群を少し紹介しただけですが、南米のインディアンの諸言語を詳しく調べると、「やはり系統関係がありそうだ」という感じがするとともに、「系統関係があっても容易には明らかにできそうにない」という感じもします。

まず、長らく行われてきたユーラシア大陸とその周辺の言語の研究に大きな不備があり、この不備を修正・改善する必要があります。ここでいったん、話をユーラシア側に戻します。