筆者も、sita(下)とsita(舌)に関係があるとは思っていませんでした。本ブログで下→穴→口という意味変化を何度もお見せしていますが、「下」と「口」ならわかります。でも、「下」と「舌」です。関係ないだろうと、思い込んでいました。そのために、大変な苦労をすることになりました。

高句麗人が書き残した謎の漢字や「口(くち)」の語源の記事で示したように、口を意味することができなかった語が、口から出てくるものを意味するようになることはよくあります。口から出てくるものというのは、声であったり、言葉であったり、歌であったりします。そのことは十分にわかっていたのですが、舌も口から出てくるものであるという当たり前のことが盲点になっていました(イラストはいらすとや様のウェブサイトより引用)。

どうやら、日本語のsita(舌)は、口を意味することができなくて、舌を意味するようになった語のようです。まさかと思いましたが、そのようなのです。

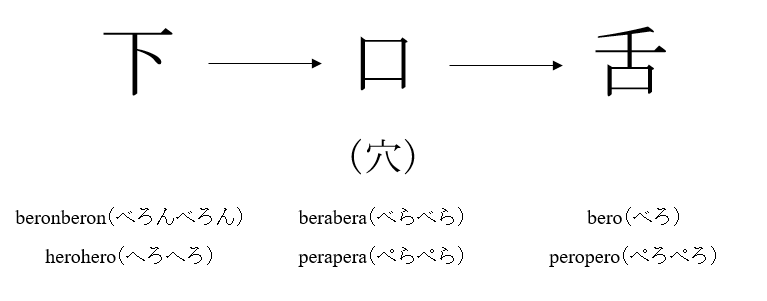

例として、舌の俗称であるbero(べろ)について考えてみましょう。舐めることを表すperopero(ぺろぺろ)という語もあります。舌を意味する*peroという語があったと考えられます。

ここで、下を意味する語から、落ちること、倒れること、転ぶこと、さらにもっと抽象的になって、疲れること、衰えること、病むこと、死ぬことを意味する語が生まれるパターンを思い出してください。「口(くち)」の語源の記事でgudenguden(ぐでんぐでん)も上記のパターンではないかと指摘しましたが、beronberon(べろんべろん)もこのパターンと思われます。gudenguden(ぐでんぐでん)も、beronberon(べろんべろん)も、下を意味する語が、酔いつぶれることを意味するようになったものだということです。

力を使い果たしたような弱々しい様子を表すherohero(へろへろ)も、関係があるでしょう。kutakuta(くたくた)がgudenguden(ぐでんぐでん)につながっているように、herohero(へろへろ)がberonberon(べろんべろん)につながっているわけです。下を意味する*peroという語があって、ここからherohero(へろへろ)とberonberon(べろんべろん)が生まれたと考えられます。

この下を意味する*peroと舌を意味する*peroの話は、冒頭のsita(下)とsita(舌)の話と妙に重なります。

「下」と「舌」のつながりを決定的に示すために、もう一例挙げます。今度は、nameru(舐める)について考えてみましょう。nameru(舐める)の古形はnamu(舐む)です。

タイ系言語の水を意味するnam-、nim-、num-、nem-、nom-のような語(mの部分は、mであったり、bであったり、pであったりします)が日本語に大量に入ったことは本ブログでお話ししていますが、やはり下を意味するようになることもあったようです。

下を意味する*namaという語があったことは、namaru(鈍る)から窺えます。「腕が鈍った」と言いますが、どういう意味でしょうか。能力が衰える、低下する、弱るのような意味であることは間違いないでしょう。otoroɸu(衰ふ)とyowa(弱)が「下」から来たことは、すでにお話ししました。namaru(鈍る)も「下」から来たと考えられます。

下を意味する*namaという語があったことは確実です(この形からいくらか隔たっていますが、neburu(眠る)やniburu(鈍る)も同源と見られます)。

sita(下)とsita(舌)、下を意味する*peroと舌を意味する*pero、下を意味する*namaとnamu(舐む)と見てきましたが、「下」と「舌」につながりがあることは否定できません。しかし、「下」と「口」ではなく、「下」と「舌」であるというのが、悩ましいところです。

フィンランド語で舌を意味する語はkieliです。フィンランド語で言葉・言語を意味する語もkieliです。ハンガリー語で舌を意味する語はnyelvです。ハンガリー語で言葉・言語を意味する語もnyelvです。同じ語が一方で舌を意味し、他方で言葉・言語を意味するという現象は、よく見られます。この傾向は、東アジア方面より、ヨーロッパ方面で強いです。

筆者は、この現象は奇妙な現象だと思っていました。だれかが言葉・言語を話しているところを思い浮かべてください。見えるのは、舌が盛んに動いている様子ではなく、口が盛んに動いている様子です(もちろん舌も口の中で動いていますが)。口を意味する語が言葉・言語を意味するようになるのが自然ではないかというのが、筆者の考えでした。実際、日本語のkoto(言)、そしてkoto(言)とɸa(端)がくっついたkotoba(言葉)は、「口(くち)」の語源の記事で示したように、「口」から来ています。

人間の言語の語彙が形成されていく過程で、口を意味することができなかった語が、口から出るものとして、舌を意味するようになり、その一方で、口から出るものとして、言葉・言語を意味するようになることがあったのではないかと思われます。そうして、同じ語で舌と言葉・言語を意味するという習慣が成立するわけです。

日本語には、話すことを表すberabera(べらべら)とperapera(ぺらぺら)という語もあります。berabera(べらべら)とperapera(ぺらぺら)は、「下」と「舌」の中間段階である「口」から来たのではないかと思われます。

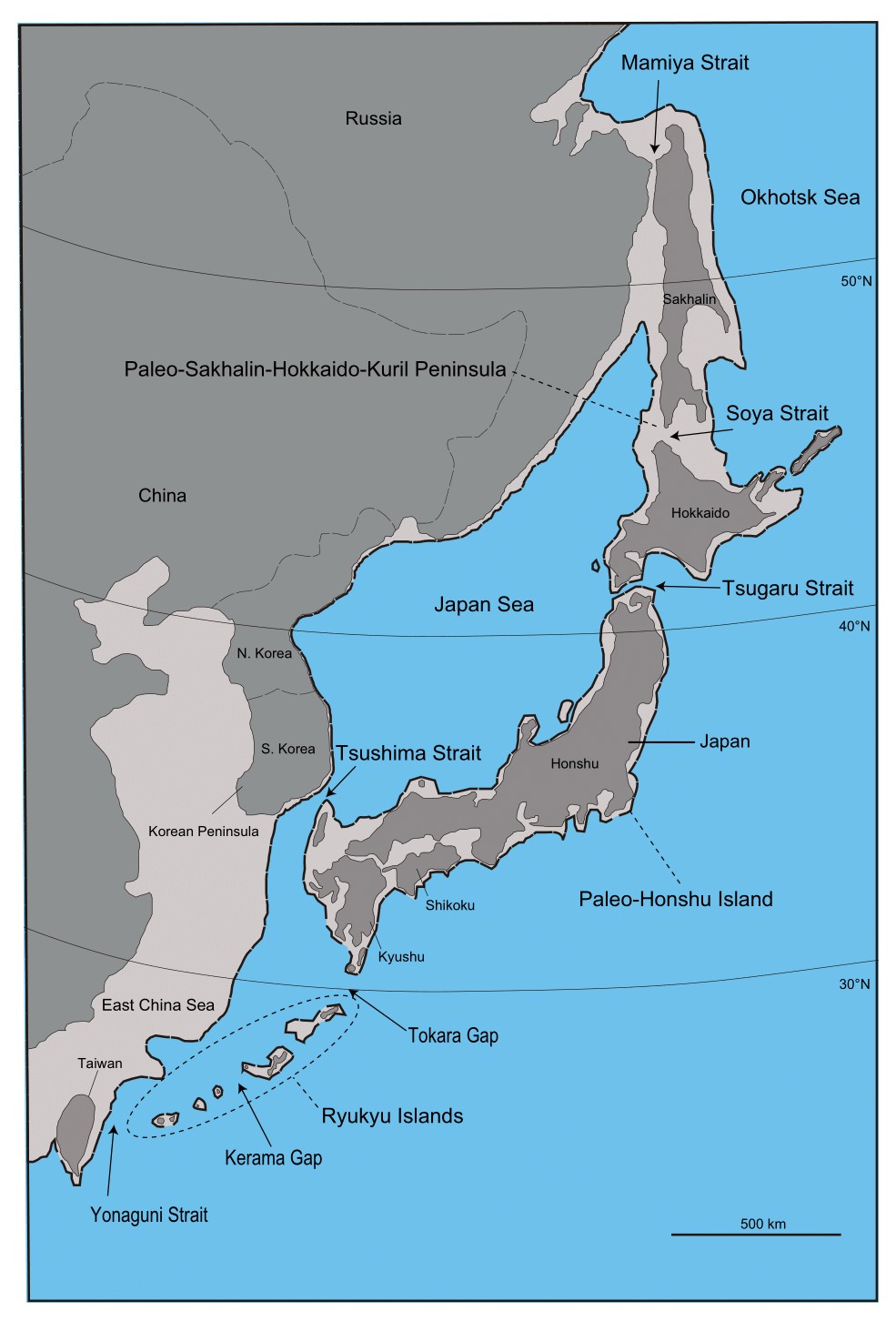

下と舌の間につながりがあるといっても、下から舌へ直接行くのは無理であり、口(穴)を経由するのでしょう。

berabera(べらべら)とperapera(ぺらぺら)は、口から言葉がどんどん出てくる感じですが、その意味では、petyakutya(ぺちゃくちゃ)も似ています。petyakutya(ぺちゃくちゃ)のkutyaの部分は、「口」から来たことが自明ですが、petyaの部分も、「口」から来たと見られます。つぶれることを表すpetanko(ぺたんこ)/petyanko(ぺちゃんこ)/pesyanko(ぺしゃんこ)に「下」という意味を見て取ることができます(餅つきのpettanpettan(ぺったんぺったん)も下方向へ打撃を加えているところです。「下」という意味が少し違う方向に展開したのがhetatu(へたる)、hetabaru(へたばる)、hetoheto(へとへと)などです)。この「下」が「口」に変化したのでしょう。やはり、berabera(べらべら)とperapera(ぺらぺら)も「口」から来たと考えるのが妥当です。

軽々と完食することを「ぺろっと平らげる、ぺろりと平らげる」と言いますが、このperoʔ(ぺろっ)/perori(ぺろり)も、「舌」というより、「口」から来たと考えたほうがしっくりくるのではないでしょうか。

大きな枠組みで考えると、水を意味するpark-、pirk-、purk-、perk-、pork-(par-、pir-、pur-、per-、por-、pak-、pik-、puk-、pek-、pok-)のような語から、下を意味するper-(今回の記事)が生まれたり、下を意味するpek-(前回の記事)が生まれたりしたと考えられます。

なぜこんなにタイ系の語彙が多いのか

タイ系言語の水を意味するnam-、nim-、num-、nem-、nom-のような語(mの部分は、mであったり、bであったり、pであったりします)が日本語に大量に入っており、namaru(鈍る)、neburu(眠る)、niburu(鈍る)もそうであると上で述べました。下を意味する*nama、*nebu、*nibuという語があったということです。

昔の日本語には、midu(水)とmi(水)やnaka(中)とna(中)のように、長い形と短い形が見られる場合がありました。タイ系言語から入ったと考えられるnuma(沼)にも、numa(沼)とnu(沼)という形がありました。

下を意味する*nama、*nebu、*nibuという形だけでなく、下を意味する*na、*ne、*niという形もあった可能性が高いです。*neの存在は確実です。「山(やま)」の語源、死者が行くという黄泉の国はどこにあったのか?の記事でお話しした「ネノクニ、シタツクニ、ヨモツクニ、ヨミノクニ」に現れています。*neは最終的に「下」を意味することができず、「根」を意味するようになったのです。

寝返りを打つという現象、そして「寝る」と「眠る」の語源への記事でneburu(眠る)とnu(寝)を取り上げましたが、下を意味する*nebuからできたのがneburu(眠る)で、下を意味する*neからできたのがnu(寝)でしょう(詳しくは、同記事を参照)。

下を意味する*naもあったように見えます。

奈良時代の日本語には、ne(音)、naru(鳴る)、nasu(鳴す)、naku(鳴く)という語がありました(nasu(鳴す)は廃れてしまい、代わりにnaru(鳴る)から作られたnarasu(鳴らす)が使われるようになりました)。これは、*ma(目)がme(目)になったり、*ta(手)がte(手)になったりしたように、*na(音)がne(音)になったと考えられるものです。naru(鳴る)、nasu(鳴す)、naku(鳴く)のnaは、組み込まれているので、変化しないわけです。

下を意味するot-のような語が穴・口を意味するようになり、そこからoto(音)という語が生まれたこと、下を意味するut-のような語が穴・口を意味するようになり、そこからuta(歌)という語が生まれたことを思い出してください。ここでも同様に、下を意味する*naが穴・口を意味するようになり、そこから*na(音)が生まれたと見られます。

下を意味する*niもあったように見えます。

「南(みなみ)」と「北(きた)」の語源、「みなみ」は存在したが「きた」は存在しなかったの記事で、minami(南)とkita(北)の語源を明らかにしました。残るは、higasi(東)とnisi(西)です。奈良時代には、ɸimukasi(東)とnisi(西)です。共通しているsiは、方向を意味していると考えられます(横向きであることを意味したyokosama/yokosa/yokosima/yokosiなどから窺えるように、sama/sa/sima/siは方、方向、向きを意味していました)。ɸimukasi(東)の分析は別の機会にまわしますが、nisi(西)は「日が沈む方向」で間違いないでしょう。ここにniが出てきます。ɸimukasiという言い方からして、ɸinisiという言い方もあったかもしれません。

※水・水域を意味していた語がその横の部分、草、木、森、山、緑などを意味するようになり、そこから「若い、新しい」という意味が生まれてくることはお話ししました(アルダン川、シベリアの秘境?を参照)。廃れてしまいましたが、niɸa/niɸi(新)(推定古形*nipa/*nipi)も、タイ系言語から来たと考えられます。種から芽が出て少し時間が経過したぐらいの幼い植物を意味したnaɸa(苗)(推定古形*napa)も、niɸa/niɸi(新)と同類でしょう。

ひょっとしたら、niɸa(庭)(推定古形*nipa)も関係があるかもしれません。奈良時代のniɸa(庭)は、意味が非常に広く、現代のbasyo(場所)に近いです。niɸa(庭)が短く詰まってba(場)という語ができたという経緯があります(nite(にて)がde(で)になったのと同様です)。奈良時代のniɸa(庭)は平らで広い場所を指していることが多いので、水・水域を意味していた語がその横の平らな土地を意味するようになるパターンかもしれません。

謎めくタイ系言語の存在は、本ブログの今後の展開にとって大変重要になってきます。

補説

方、方向、向きを意味するsama/sa/sima/siについて

方、方向、向きを意味するsama/sa/sima/siという語があったわけですが、これは本ブログでおなじみのあのメカニズムです。

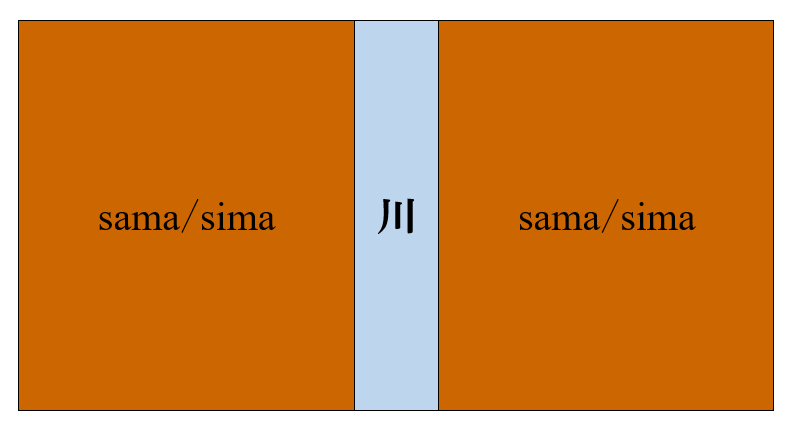

水を意味するsam-、sim-、sum-、sem-、som-のような語があったことはすでにお話ししましたが、その語が横の陸地を意味するようになったところです。川の一方を指さしてsama/simaという語を使い、川の他方を指さしてsama/simaという語を使うようになるわけです。すぐにsama/simaに方、方向、向きという意味が生じるのが理解できるでしょう。

※ヤクザの言うsima(シマ)も土地を意味していた語でしょう。

samaは、上の構図から、2を意味しようとしたこともあったはずです。しかし、2を意味することは叶わず、samazama(さまざま)という形で多数を意味するようになったのです。これは、色の話の記事でお話ししたiroiro(いろいろ)の語源と全く同じパターンです。

奈良時代の日本語で動作が何回かあるいは何回も行われることを意味していたsiba(数)とsibasiba(しばしば)も、上の構図のsimaと無関係でないでしょう。