卑弥呼が身を置いていた邪馬台国が近畿(大和)にあった可能性が高くなってきたという話をしました。大和の話を続けたいところですが、かつてあれほど騒がれた邪馬台国九州説はどうなってしまったのかと考えている方も少なくないと思います。邪馬台国論争において邪馬台国九州説の存在が大きかったのは事実なので、邪馬台国九州説にも言及しておきましょう。

邪馬台国論争、特に邪馬台国は九州にあったのか近畿にあったのかという論争は、中国の歴史書(魏志倭人伝)から生じてきたものです。そもそも古事記と日本書紀には卑弥呼と邪馬台国のことが書かれていないわけですから、この論争の始まりが中国の歴史書(魏志倭人伝)にあるのは当然のことです。

改竄された日本の歴史、なぜ古事記と日本書紀は本当のことを書かなかったのかの記事で、魏志倭人伝の一部を見ました。中国の皇帝と卑弥呼のやりとりが記された部分です。実は、魏志倭人伝にはこのほかに、日本列島の地理について記された部分があります。この部分こそが、邪馬台国論争を大混乱させた元凶です。しかし、邪馬台国論争を振り返る時に決して無視できないので、この元凶に目を向けることにしましょう。ちょっと長いですが、魏志倭人伝の中の、日本の地理について記された部分を引用します。中国が朝鮮半島に置いていた植民地である帯方郡から日本列島に向かうところです。正確を期すため、現代日本語訳ではなく、魏志倭人伝の原文とその書き下し文を示します(藤堂2010)。

從郡至倭、循海岸水行、歴韓國、乍南乍東、到其北岸狗邪韓國。七千餘里、始度一海、千餘里至對馬國。其大官曰卑狗、副曰卑奴母離。所居絶島、方可四百餘里。土地山險、多深林。道路如禽鹿徑。有千餘戸。無良田、食海物自活。乗船南北市糴。

郡従り倭に至るには、海岸に循いて水行し、韓国を歴て乍ち南し、乍ち東し、其の北岸狗邪韓国に到る。七千余里にして、始めて一つの海を度り、千余里にして対馬国に至る。其の大官を卑狗と曰い、副を卑奴母離と曰う。居る所、絶島にして、方四百余里可りなり。土地は、山険しくして、深き林多く、道路は禽鹿の径の如し。千余戸有り。良田無く、海の物を食いて自活す。船に乗り、南北に市糴す。

—————

又南渡一海。千餘里、名曰瀚海。至一大國。官亦曰卑狗、副曰卑奴母離。方可三百里。多竹木叢林。有三千許家。差有田地、耕田猶不足食。亦南北市糴。

又南して一つの海を渡る。千余里なり。名づけて瀚海と曰う。一大国に至る。官を亦た卑狗と曰い、副を卑奴母離と曰う。方三百里可りなり。竹木の叢林多し。三千許りの家有り。差田地有りて、田を耕せども、猶お食うに足らず。亦た南北に市糴す。

—————

又渡一海、千餘里至末盧國。有四千餘戸。濱山海居。草木茂盛、行不見前人。好捕魚・鰒、水無深淺、皆沈沒取之。

又一つの海を渡り、千余里にして末廬国に至る。四千余戸有り。山海に浜して居む。草木茂り盛えて、行くに前人見えず。魚・鰒を捕らうることを好み、水は深浅と無く、皆、沈没して之を取る。

—————

東南陸行五百里、到伊都國。官曰爾支、副曰泄謨觚・柄渠觚。有千餘戸。世有王。皆統屬女王國。郡使往來常所駐。

東南に陸行すること五百里にして伊都国に到る。官は爾支と曰い、副を泄謨觚・柄渠觚と曰う。千余戸有り。世王有り。皆、女王国に統属す。郡使往来するとき、常に駐まる所なり。

—————

東南至奴國百里。官曰兕馬觚、副曰卑奴母離。有二萬餘戸。

東南して奴国に至る、百里なり。官を兕馬觚と曰い、副を卑奴母離と曰う。二万余戸有り。

—————

東行至不彌國百里。官曰多模、副曰卑奴母離。有千餘家。

東に行きて不弥国に至る。百里なり。官を多模と曰い、副を卑奴母離と曰う。千余家有り。

—————

南至投馬國。水行二十日。官曰彌彌、副曰彌彌那利。可五萬餘戸。

南して投馬国に至る。水行すること二十日なり。官を弥弥と曰い、副を弥弥那利と曰う。五万余戸可り。

—————

南至邪馬壹國、女王之所都。水行十日、陸行一月。官有伊支馬、次曰彌馬升、次曰彌馬獲支、次曰奴佳鞮。可七万餘戸。

南して邪馬壱国に至る。女王の都する所なり。水行すること十日、陸行すること一月なり。官には伊支馬有り。次は弥馬升と曰い、次は弥馬獲支と曰い、次は奴佳鞮と曰う。七万余戸可り。

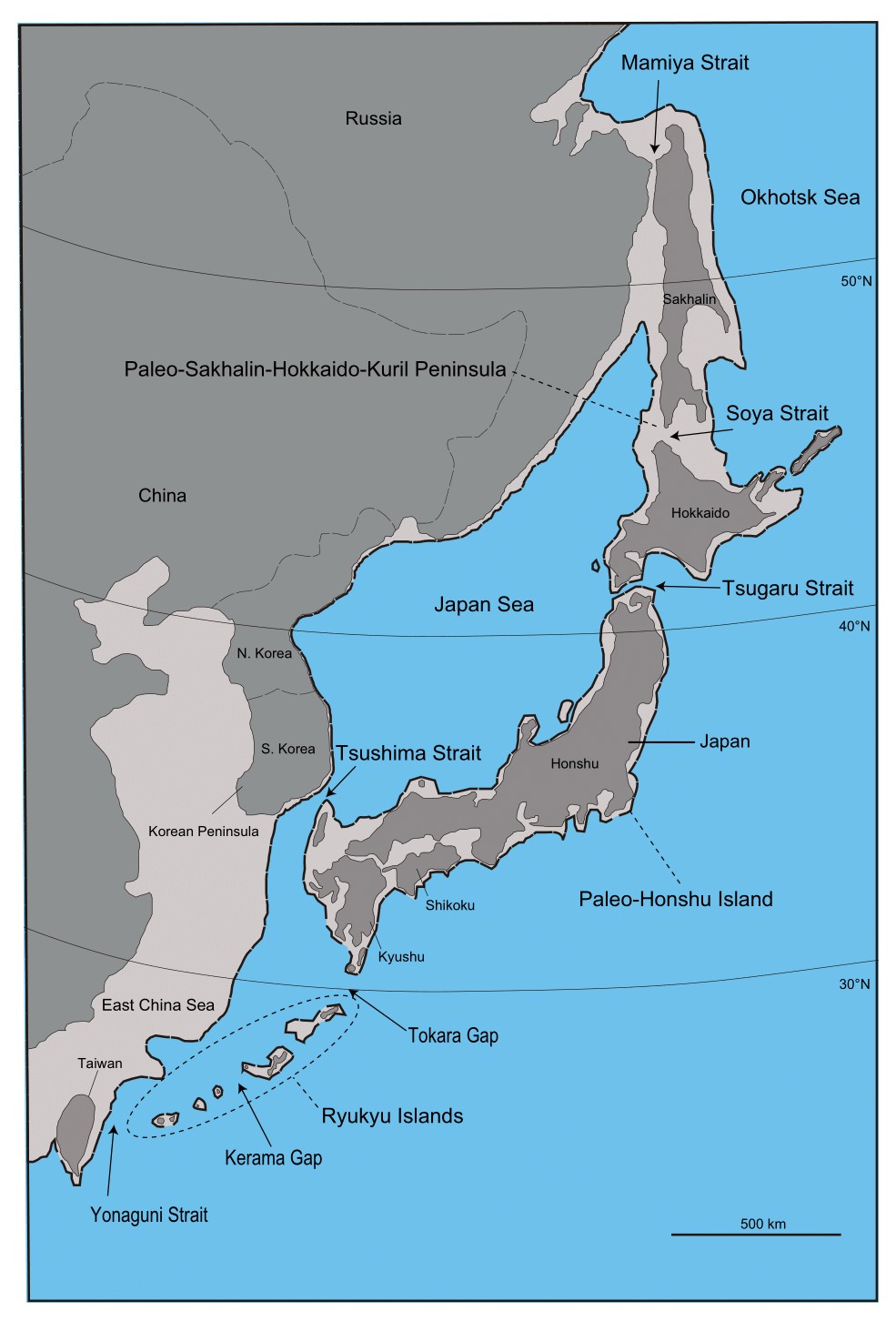

まず、邪馬台国九州説の論者と邪馬台国近畿説の論者に共通していることですが、対馬国、一大国(一支国)、末廬国、伊都国、奴国、不弥国までは北九州の話であると考えられてきました。

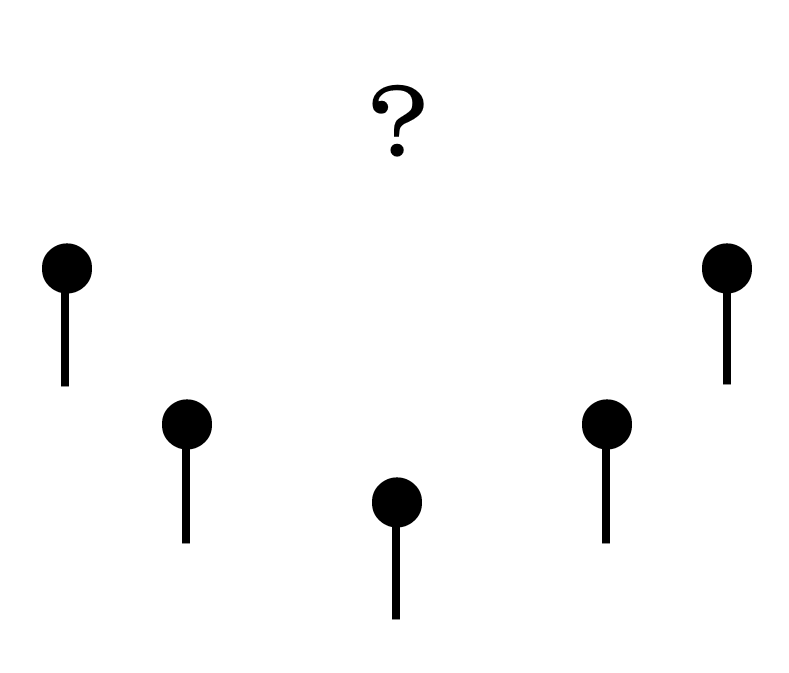

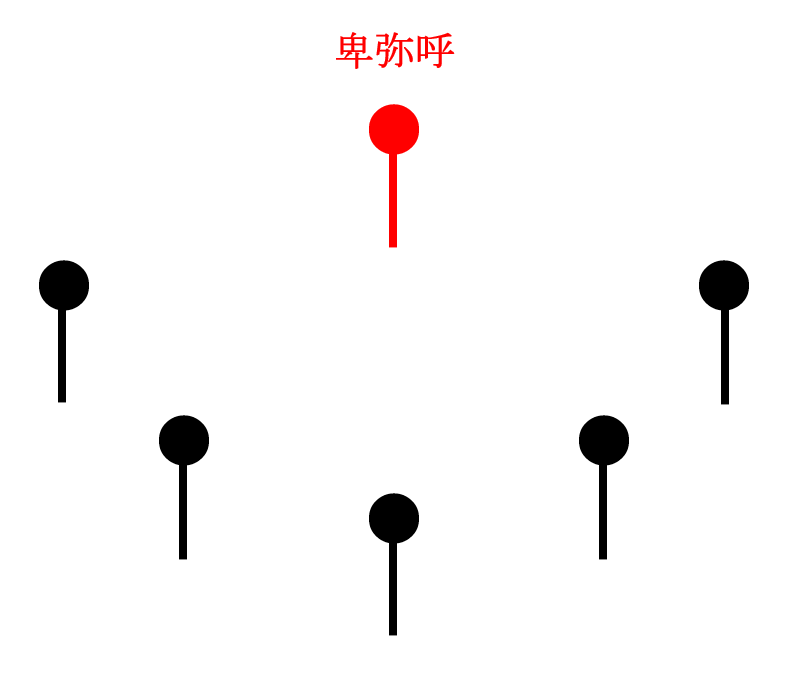

問題は、不弥国から先です。上の魏志倭人伝の記述を普通に読めば、対馬国→一大国(一支国)→末廬国→伊都国→奴国→不弥国と移動し、不弥国から投馬国に移動したのだろう、投馬国から邪馬壱国(邪馬台国)に移動したのだろうと考えたくなるところです。

投馬国への移動のところで、「水行二十日」という記述が出てきます。邪馬台国への移動のところで、「水行十日、陸行一月」という記述が出てきます。投馬国も、邪馬台国も、それだけの日数の船旅が必要な場所であり、北九州のすぐ近くにある場所とは考えづらいです。考古学者の水野正好氏が以下のように鋭く指摘しています(石野2006)。

平安時代に記された『延喜式』には、官荷を運ぶ船が九州儺津(奴国)から京都(平安京)に至る道程が記されています。九州を出発してから二〇日目には「吉備津」、さらに一〇日目が「淀津」と明記されています。淀川河口の「淀津」を「難波津」に置き換えても大差ありません。ですから平安時代は、倭国女王卑弥呼の時代と船の構造や航海術に若干の時代差はあるでしょうが、長く同日数をかけて往来することが「公」にされていることがわかります。ここまでくるともう疑問はありません。魏志倭人伝に記された倭国女王の王都である邪馬台国、および至る途中の投馬国はどこかと問う時、王都邪馬台国は大和国、投馬国は吉備国に比定すればよいということになるのです。

北九州を出た船が20日後に吉備に到着する、吉備を出た船が10日後に現在の大阪府の海岸に到着する、日本では古来からそういう船の運航が行われてきたということです。魏志倭人伝に出てくる邪馬台国の時代の船の移動も、まさにこれなのです。

現在の大阪府の海岸に到着したからといって、そこは大和ではなく、さらに内陸に入っていって、ようやく大和です。実際、魏志倭人伝には、投馬国へ「水行二十日」、邪馬台国へ「水行十日、陸行一月」と書かれていて、最後に歩いての移動が出てきます。

水野氏の指摘は的確に見えます。筆者も的確だと思います。しかし、魏志倭人伝の記述との整合性という点で、全く問題がないわけではないのです。

魏志倭人伝の記述をもう一度見てください。投馬国への移動も、邪馬台国への移動も、「南」への移動として書かれています。魏志倭人伝の記述にあくまで忠実に従うと、投馬国と邪馬台国は北九州より南にあったことになってしまうのです。

邪馬台国九州説の論者にとっても、邪馬台国近畿説の論者にとっても、魏志倭人伝の記述には難点があったのです。

●邪馬台国九州説の論者にとっての難点

邪馬台国が、北九州から船で多くの日数をかけて行くような遠くにあったと記されていること。

●邪馬台国近畿説の論者にとっての難点

邪馬台国が、北九州より南にあったと記されていること。

仮に、邪馬台国が近畿ではなく、九州にあったと主張した場合、どういうことになるでしょうか。代表的な例として、歴史学者の井上光貞氏の主張を見てみましょう(井上2005)。

邪馬台国九州説の人たちは当然、北九州より南に投馬国と邪馬台国を位置づけようとしますが、これはかなり苦しい作業です(狗奴国というのは、魏志倭人伝によれば、卑弥呼の統治が及ぶ領域より南にあり、卑弥呼と対立していた国です。狗奴国については、後で詳しく取り上げます)。邪馬台国九州説の人たちは、邪馬台国と関係があるのではないかと、九州の山門(やまと)という場所を度々持ち出してきましたが、山門は北九州から遠く離れているとはとても言えません。末廬国、伊都国、奴国、不弥国の間を歩いて移動していたのなら、山門も普通に歩いて行く場所です。

邪馬台国九州説の人たちは、北九州から「水行二十日」で投馬国に着き、投馬国から「水行十日、陸行一月」で邪馬台国に着いたと考えると、邪馬台国があまりにも遠くあることになって厳しいので、以下のような解釈の変更も行いました(井上2005、歴史学者の榎一雄氏の説を紹介しています)。

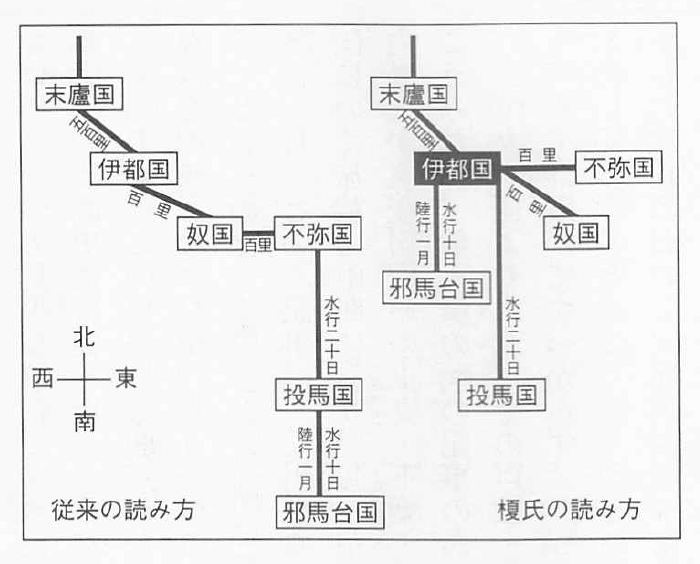

左側のように考えると、邪馬台国が九州に収まりそうにないので、右側のように考えたのです。放射式に解釈して、邪馬台国が近くにあったことにしようとしたわけです(北九州から邪馬台国への行程は、「水行二十日」+「水行十日、陸行一月」ではなくなりますが、それでも、「水行十日、陸行一月」は残ります)。

しかし、単に方向、距離、時間を考えただけの地理的考察は、大きな問題です。魏志倭人伝には、以下の重要な記述があります(藤堂2010)。

自女王國以北、特置一大率、檢察諸國、諸國畏憚之。常治伊都國、於國中有如刺史。

女王国自り以北には、特に一大率を置きて、諸国を検察せしめ、諸国之を畏憚す。常に伊都国に治す。国中に於いては刺史の如きもの有り。

—————

王遣使詣京都・帯方郡・諸韓国、及郡使倭國、皆臨津捜露、傳送󠄁文書賜遺之物詣女王、不得差錯。

王の使いを遣わして京都・帯方郡・諸の韓国に詣らしむるとき、及び郡の倭国に使いするするときは、皆、津に臨みて捜露し、文書、賜遺の物を伝送して女王に詣らしめ、差錯あることを得ず。

※魏志倭人伝は、北九州から「南」に移動して邪馬台国に至ると書いているわけですから、魏志倭人伝によれば、邪馬台国から見て北九州は「北」にあることになります。ここに出てくる「京都」は、魏の都のことです。

伊都国に一大率という地方官が置かれて、諸国がこれを恐れていたという記述は、注目に値します。前回の記事でお話ししたように、倭国大乱で九州連合が本州・四国連合に負けて、二度と逆らわないように本州・四国連合に見張られている状況が考えられるからです。

その後の記述から、弥生時代後期に中国(大陸)からの文明・文化の流入をほぼ独占していた北九州が、今や本州・四国連合と中国(大陸)の間のおとなしい取り次ぎ役のようになっており、時代が大きく変わったことが窺えます。

水野氏が指摘しているように、伊都国の一大率だけでなく、対馬国、一支国、奴国、不弥国に一様に置かれていた卑奴母離(ひなもり)にも注意すべきでしょう(石野2006)。もしかしたら、卑奴母離は末廬国にも置かれていたのかもしれませんが、先ほどの魏志倭人伝の記述を見ればわかるように、末廬国だけはなぜか「官」と「副」の記載がありません。

井上氏は、対馬国、一支国、奴国、不弥国で、「官」の名が卑狗、卑狗、兕馬觚、多模と統一されていないのに対し、「副」の名が卑奴母離で統一されているのは、「副」の地位が新しいものだからと考えていますが、これはおそらく当たっているでしょう(井上2005)。

水野氏が考えるように、ɸinamori(卑奴母離)はɸina(鄙、夷)とmoru(守る)がくっついたものと考えられます。ɸina(鄙、夷)は、都の反対である田舎を意味した語です。現代の日本語にも、田舎っぽいことを意味するhinabita(ひなびた)という語が残っています。卑奴母離も、一大率と同様に、九州の諸国が二度と逆らわないように見張る任務を負っていたのではないかと思われます。かつて日本の中心であった北九州が、まるごとɸina(鄙、夷)扱いされているのです。

このように、日本の中心であった北九州をまるごと倒し、日本の中心を遠くに移すことのできる勢力は、どこにいたのでしょうか。ここで考えられるのはやはり、「大和(やまと)」という日本の不思議な都の記事と、邪馬台国論争は21世紀に入ってから近畿説が優位に、中国と日本が迎えた大きな転機の記事でお話ししましたが、弥生時代後半に中国の文明・文化に大きな関心を示しながらも、北九州の勢力に邪魔され、北九州の勢力に対して身構えていた東方(本州、四国)の勢力です。

考古学が目覚ましい発展を遂げ、大量のデータが蓄積した今だからこそいえることですが、九州内の南部や東部に、弥生時代後期に隆盛を誇っていた奴国や伊都国などの北九州の勢力をまとめて倒せるような勢力は存在しないのです。

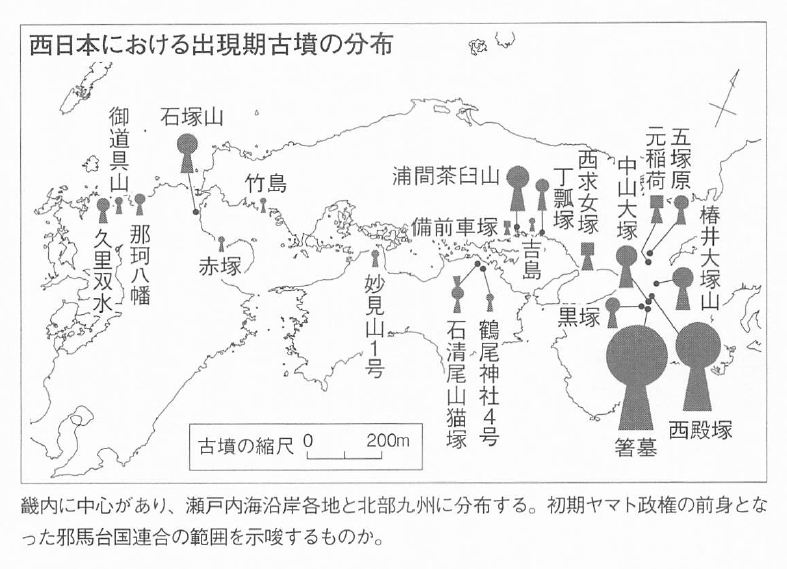

実際、弥生時代後期の後に古墳時代が始まるわけですが、その古墳時代の初期に主要な古墳が見られたのも、北九州から瀬戸内海を経て近畿に至る一帯です(図は白石2013より引用)。

※箸墓古墳(はしはかこふん)は、日本の古墳時代を特徴づける巨大前方後円墳の第1号であることが判明している古墳です。日本書紀は箸墓古墳は倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)の墓であるとうそぶいていますが、倭国の最高位の者(かつての大王、のちの天皇)を差し置いてこのようなものを作れるはずがありません。というか、なぜ日本書紀は箸墓古墳が女性の墓であると知っているのでしょうか。箸墓古墳は、著しく進歩している炭素14年代測定法(考古学の花形になっていますが、別の機会に説明します)によって、250~300年頃に作られた可能性が濃厚になってきており、ますます注目されています。昔は、邪馬台国と巨大前方後円墳の間には、かなり大きな間(時間差)があると思われていたのですが、その間がないことがわかってきたというのが、最近の考古学の動向です。魏志倭人伝に卑弥呼の大きな墓が作られたことが記されていますが、前代未聞の巨大な墓が出現したのも、九州ではなく、近畿です。卑弥呼の墓は当然、卑弥呼が死んだ250年頃より少し後に作られたものでなければなりません。西殿塚古墳(にしとのづかこふん)は巨大前方後円墳の第2号です。

こうなってくると、先ほどの魏志倭人伝による日本の地理の記述、すなわち、邪馬台国九州説の論者にとって不利である「邪馬台国が船で多くの日数をかけて行くような遠くにあった」という記述と、邪馬台国近畿説の論者にとって不利である「邪馬台国が北九州より南にあった」という記述も、考え直さなければなりません。

方向・距離を全く測定できない古代人がいたとしましょう。そんな古代人でも、「まず歩いた、次に船に乗った、最後にまた歩いた」ぐらいのことは確実に言えます。小さな数詞さえ持っていれば、経過した日数も言えます。卑弥呼の時代であれば、中国人はもちろん、日本人だってそのくらいの数詞は持っています。

それに比べると、方向・距離は難題です。現代の私たちは、日本地図も見慣れているし、東アジアの地図も見慣れているし、世界地図も見慣れています。しかし、古代人の認識は全然違います。

例えば、1500年頃にヨーロッパからアメリカ大陸に到達したコロンブスは、中央アメリカに到着しました。しかし、コロンブス自身は、自分はインドに到達したのだと信じたまま、死んでいきました。

1500年頃のコロンブスの時代でそうなのです。200~250年頃の卑弥呼の時代はどうでしょうか。当時の中国人にとって、楽浪郡などがあった朝鮮半島はある程度なじみのある土地ですが、日本列島は全くなじみのない土地です。この中国人にとってなじみのない日本列島の地理の記述が問題になっているのです。

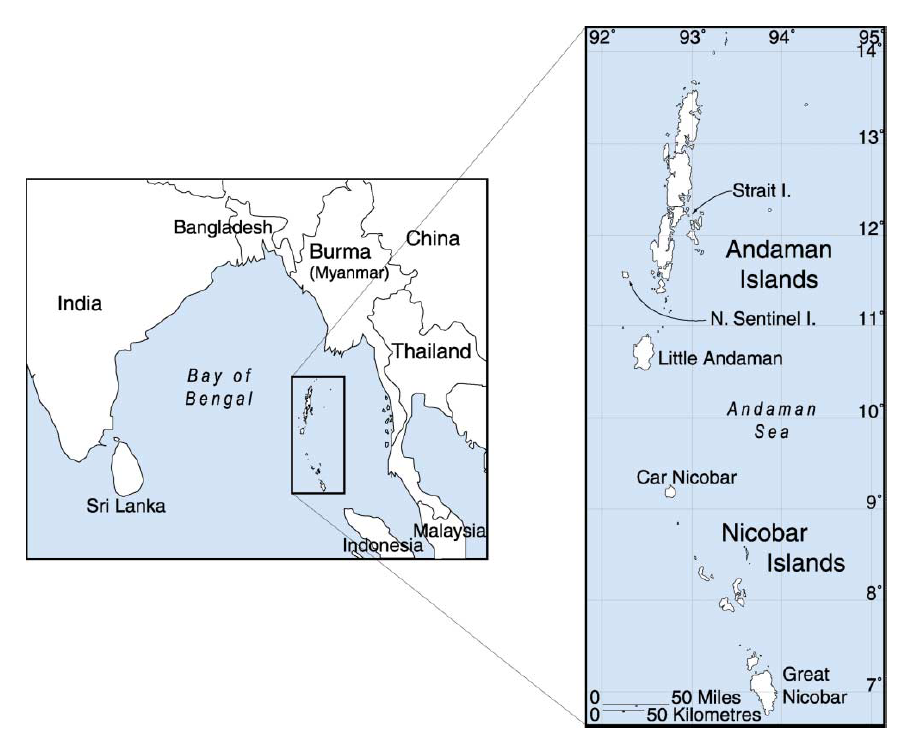

魏志倭人伝を含む魏志およびそれと時代的に近い後漢書には、「會稽東治」または「會稽東冶」という地名が記されており、「會稽東治」か「會稽東冶」かはともかく、当時の中国人が会稽山の東のほうに倭国があると考えていたことがわかります。会稽山は、現在の中国の浙江省の紹興市にあります(長江より少し南です)(図はWikipediaより引用)。

魏志も、後漢書も、倭は儋耳・朱崖に似ていると述べています。儋耳・朱崖というのは、海南島のことです。海南島は、現代の中国領の最も南に位置します(現代では中国語の話者が大多数を占めていますが、その前からタイ・カダイ語族(タイ系言語)の話者やミャオ・ヤオ語族の話者が住んでいたところです)。今振り返ると、当時の中国人は長江より南の世界と倭を同様に考えており、倭は南にあるというイメージを強く持っていたと思われます。このイメージが強く働いて、投馬国への長い移動を「南」への移動、邪馬台国への長い移動を「南」への移動と記述した可能性が高いです。卑弥呼の統治が及ぶ領域より南に、対立する狗奴国があると言っているわけですから、倭が南に伸びているイメージを持っていたのでしょう(実際には、日本は、朝鮮半島から入ったところから東北東あるいは北東に長く伸びているのですが)。

※当時の中国人が長江より南の世界と倭が似ていると感じるのは、ごく自然です。東アジアの運命を決定した三つ巴、二里頭文化と下七垣文化と岳石文化の記事と、最近の考古学のちょっと危ない傾向、遼東半島の稲作をめぐる問題の記事でお話ししたように、内陸にいた殷が中国東海岸地域(この地域の人々のDNAと言語は多様でしたが、これらの人々は多くの文化的要素を共有していました)に侵攻してきて以来、中国東海岸地域にいた人々は、一方では東に、他方では南に追いやられたからです。中国人が東と南に似た文化を見るのは、当然なのです。殷から周、春秋戦国、秦、漢と時代が下るにつれて、南に追いやられた人々はさらに南に追いやられました。

古代人の地理認識を考えると、「邪馬台国が船で多くの日数をかけて行くような遠くにあった」という記述より、「邪馬台国が北九州より南にあった」という記述のほうが間違っている可能性が高いのです。この問題も、単独で論じるべき問題ではなく、他の諸問題と並べて論じるべき問題です。

魏志倭人伝には、卑弥呼(ひみこ)が狗奴国の男王の卑弥弓呼(ひみくこ)と対立していたことが記されています。九州連合と本州・四国連合の間で行われた倭国大乱は本州・四国連合の勝利に終わり、本州・四国連合は卑弥呼を連合の最高位に据えました。ところが、その卑弥呼(ひみこ)が卑弥弓呼(ひみくこ)と対立しているというのです。ここでだれでも思うと思うのですが、卑弥呼(ひみこ)と卑弥弓呼(ひみくこ)はなんでこんなに名前が似ているのでしょうか。この件についてだれも論じないので、筆者が論じることにしましょう。

参考文献

石野博信ほか、「三角縁神獣鏡・邪馬台国・倭国」、新泉社、2006年。

井上光貞、「日本の歴史<1> 神話から歴史へ」、中央公論新社、2005年。

白石太一郎、「古墳からみた倭国の形成と展開」、敬文舎、2013年。

藤堂明保ほか、「倭国伝 中国正史に描かれた日本 全訳注」、講談社、2010年。