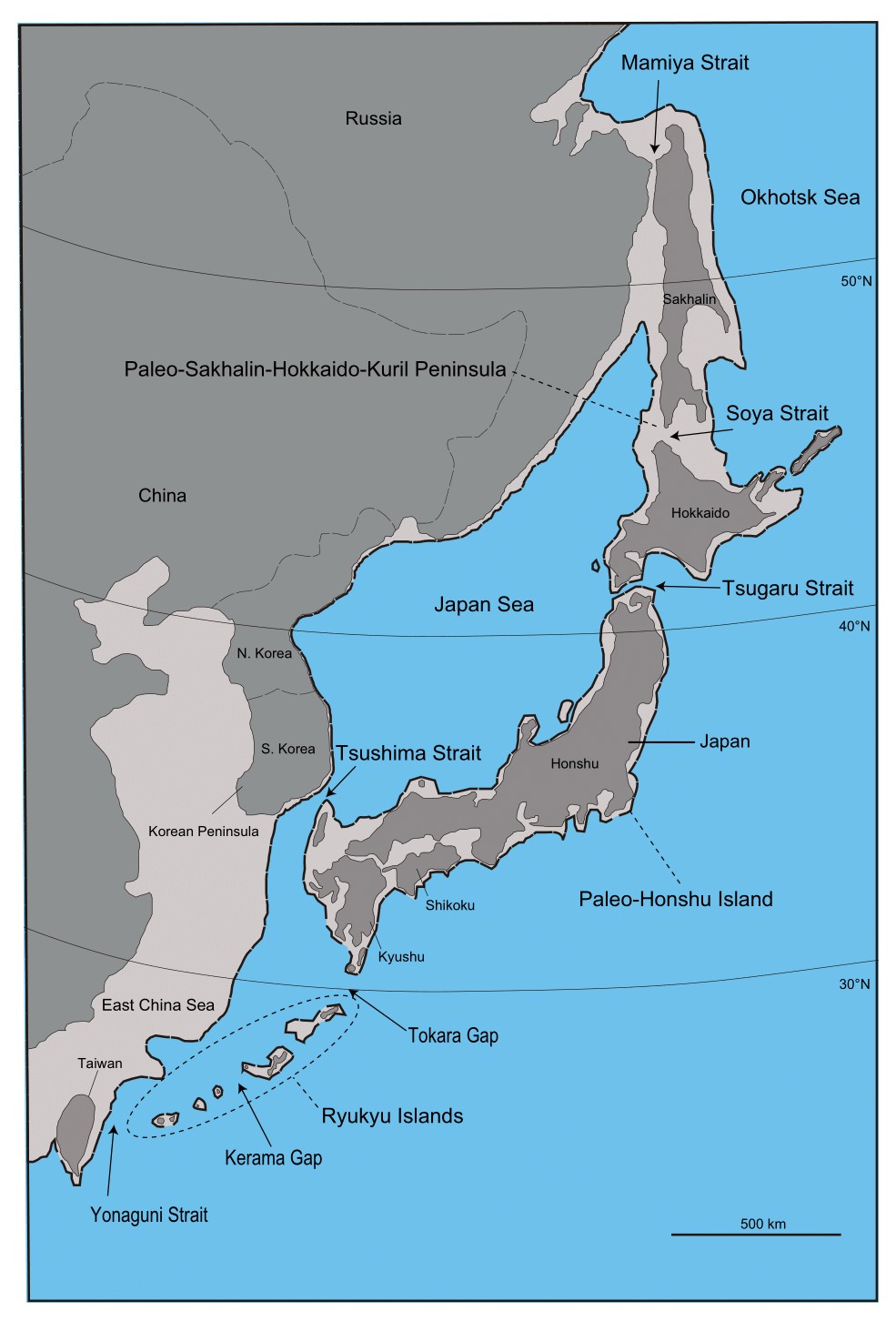

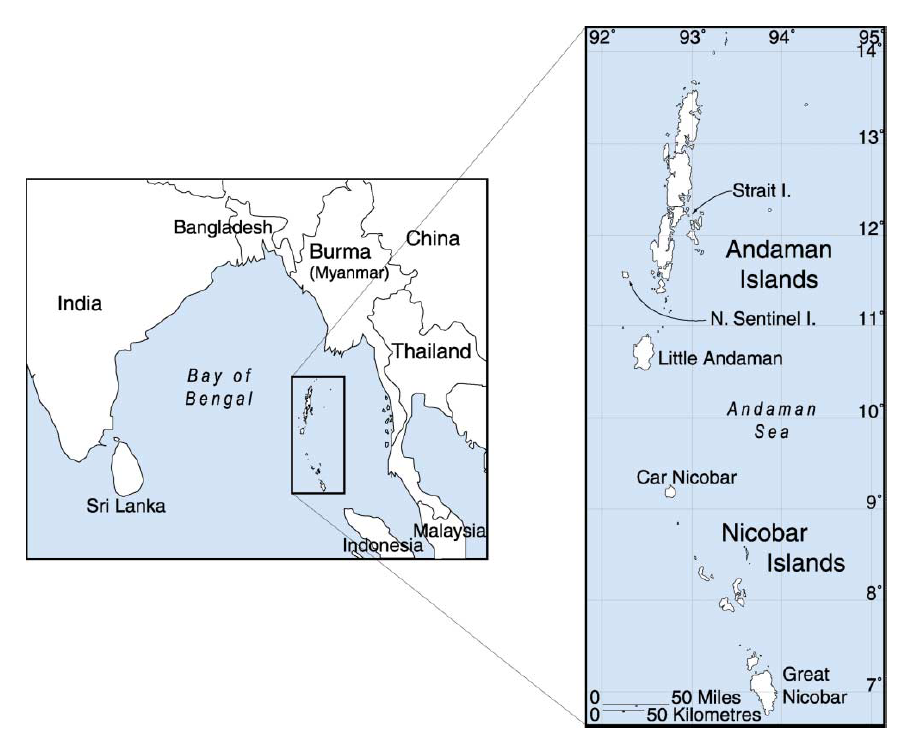

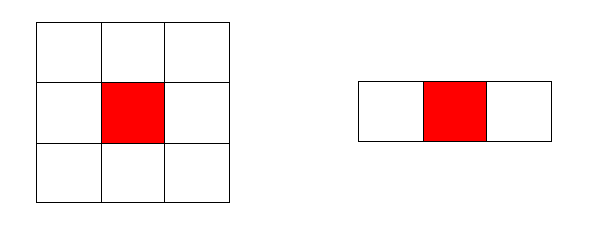

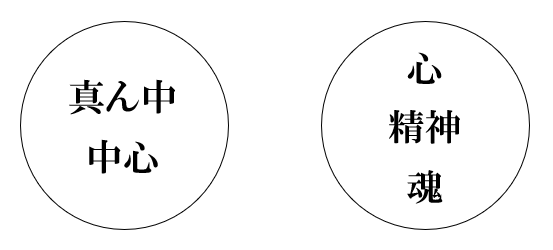

まずは、以下の二つの図を見てください。

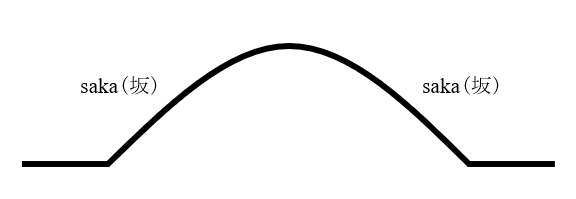

人間の言語には、図の赤い部分を指す語があります。日本語でいえば、「中、真ん中、間(あるいは中心、中央、中間)」といったところです。

ラテン語にinter/intraという前置詞があり、「inter/intra ~」と言って、~の中、真ん中、間を指していました(正確に言うと、interとintraには意味の分化が生じており、interはamongやbetweenのように、intraはinsideやwithinのようになっていました)。

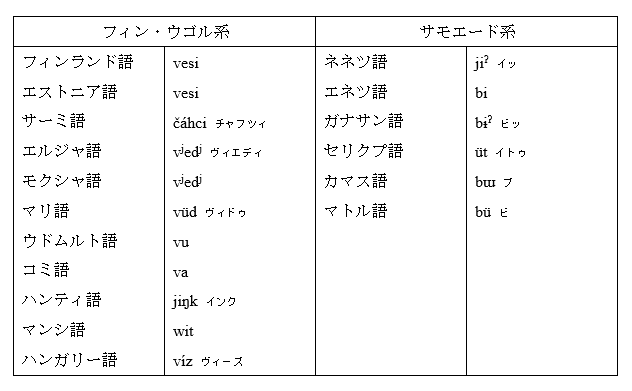

ラテン語のinter/intraは英語のunderと同源です。ラテン語のinter/intraが中、真ん中、間を指して、英語のunderが下を指すのはなぜだろうと思われるかもしれません。確かに「中」と「下」は違いますが、両者の間に全くつながりがないわけではないのです。例えば、「ベールの中」と「ベールの下」と言ったらどうでしょうか。あるいは、「地中」と「地下」と言ったらどうでしょうか。「中」と「下」の間もつながっているのです。インド・ヨーロッパ語族全体を見ると、ラテン語inter/intra、英語underの類は、中、真ん中、間を意味することも、下を意味することもあったようです。

「魂(たましい)」の語源、古代人の精霊信仰・アニミズムの記事でお話ししたように、古代人は、人の体があって、そこになにかが宿っているという見方をしていました。なにかというのは、心、精神、魂、霊魂、霊のようなものです。上の記事では取り上げませんでしたが、inoti(命)もこの意味領域の語でしょう。

人類の言語を見ると、「真ん中、中心」のような意味領域と「心、精神、魂」のような意味領域は強くつながっています。

人類は「重要なものは中心にあるのだ」という考えを強く抱いてきたように見えます。日本語でかつて心を意味していたと考えられるomoは、omoɸu(思ふ)という語を生み出しつつ、自分は中心部分、主要部分、重要部分を表すomo(主)になりました。右の領域から左の領域に向かって移動した感じです。中国語のxinシンやベトナム語のtâmタムは、右の領域から左の領域に至るまでの意味領域を担っています。ベトナム語のtâmのような語は日本語のtama(魂)とtamasiɸi(魂)のもとにもなりました(上記のリンク記事を参照)。

上の二つの意味領域の密接なつながりを考えると、「中、真ん中、間」を意味したインド・ヨーロッパ語族のラテン語のinter/intraなどは日本語のinoti(命)と無関係でないかもしれません。特に、昔の日本語ではint-という形は不可能で、仮にそのような語に出会ったとすれば、子音を落としてin-またはit-という形にするか、母音を補ってinVt-という形にすることが予想されます。筆者は、「中、真ん中、間」を意味したインド・ヨーロッパ語族のラテン語のinter/intraなどは日本語のinoti(命)に関係があると考えていますが、その根拠を挙げてみましょう。

●itoɸu(厭ふ)とutobu(疎ぶ)

現代ではやや廃れた感がありますが、いやがること、嫌うことを意味するitoɸu(厭ふ)という語がありました。前に、kiraɸu(嫌ふ)、nikumu(憎む)、uramu(恨む)の語源が「心(または心臓)」であることを示しました(「心(こころ)」の語源と「楽しい」の語源はなんと・・・を参照)。日本語はこのような傾向が強く、itoɸu(厭ふ)の語源も「心(または心臓)」ではないかと考えたくなります。itoɸu(厭ふ)のitoの部分は心(または心臓)に関係があるのではないかということです。

ラテン語のinter/intraと英語のunderが同源であることは述べました。ラテン語で先頭の母音がi、英語で先頭の母音がuになっていますが、このようなことは他の語でも起きています。例えば、ラテン語のfelix(幸せな)フェーリークスはin-で否定されてinfelix(不幸な)インフェーリークスになり、英語のhappy(幸せな)はun-で否定されてunhappy(不幸な)になります。このラテン語のin-と英語のun-も同源です。インド・ヨーロッパ語族の言語によって、先頭の母音がiになったり、uになったり、それ以外の母音になったりしています。このようなことを考慮に入れると、itoɸu(厭ふ)に意味が似ているutobu(疎ぶ)(現代ではutomu(疎む))の語源も「心(または心臓)」ではないかと考えたくなります。utobu(疎ぶ)のutoの部分も心(または心臓)に関係があるのではないかということです。utobu(疎ぶ)とutosi(疎し)は「遠ざかる、遠ざかっている」という意味が強く出た語でしょう。

●uti(内)

uti(内)は、意味的にも、発音的にも、「中、真ん中、間」を意味したインド・ヨーロッパ語族のラテン語inter/intra、英語underの類に直結します。int-、unt-のような形の語が日本語のすぐそばにあり、それが日本語のinoti(命)とuti(内)になった可能性が高いです(inti(命)、unti(内)とできれば手っ取り早いですが、昔の日本語はそれができないのです)。このinoti(命)とuti(内)も、先ほどのitoɸu(厭ふ)とutobu(疎ぶ)も、インド・ヨーロッパ語族の内部にラテン語と英語のような発音のバリエーションがあったことを思わせます。

●itosii(愛しい)とitoosii(愛おしい)

itosii(愛しい)とitoosii(愛おしい)という語も注意を引きます。これらは奈良時代のitoɸosi(いとほし)という語から来ています。三省堂時代別国語大辞典上代編(上代語辞典編修委員会1967)では、itoɸosi(いとほし)を以下のように説明し、itoɸu(厭ふ)に関連づけます。

「苦痛・煩悶などにたえられない、つらくてたまらない気持をあらわす。前項イトフから派生した形容詞。自己に関しては、苦痛だという意になり、他に比重があるときは、かわいそうだ・気の毒だという意になる。」

これは微妙です。単純に嫌うことを意味したitoɸu(厭ふ)が単純に「かわいそうだ、気の毒だ」という意味に至るとはちょっと考えにくい気がします。英語のhateやdislikeがどうにかして「かわいそうだ、気の毒だ」という意味になるでしょうか。不可能でないにしても、やはりちょっと考えにくいです。

奈良時代のitoɸuは、もともと「心(または心臓)」に関係のある語で、長い歴史の中で肯定的な感情を意味したり(「胸(むね)」の語源のmuna(胸)とmana(愛)の話も思い出してください)、否定的な感情を意味したりという揺らぎあるいはばらつきを経験し、最終的に否定的な感情に落ち着いたのではないかと思われます。そう考えると、奈良時代のitoɸosiという語に、ひとまとめにしがたい意味が見られることが納得できます。たださすがにそれでは都合が悪いので、だれかを思う気持ちはitoɸosiと言い、なにかを嫌う気持ちはitoɸasiと言うようになっていったのでしょう。その結果が現代の「愛しい/愛おしい」と「厭わしい」です。

奈良時代には、だれかを愛する気持ち、愛しいと思う気持ち、かわいいと思う気持ちを表す語として、utukusiという語もありました。この語の意味が変わってできたのが現代のutukusii(美しい)で、発音が変わってできたのが現代のitukusimu(慈しむ)です。奈良時代のutukusiという形容詞が存在する前に、*utukuという動詞があったと思われます。

肯定的な感情を表す語もあれば、否定的な感情を表す語もありますが、総じてit-、ut-という語根が広く認められます。インド・ヨーロッパ語族のラテン語inter/intra、英語underの類が日本語に入り、inoti(命)、uti(内)および心に関係する様々な語になったと考えられます。インド・ヨーロッパ語族と広い付き合いがあったことは間違いありません。

参考文献

上代語辞典編修委員会、「時代別国語大辞典 上代編」、三省堂、1967年。