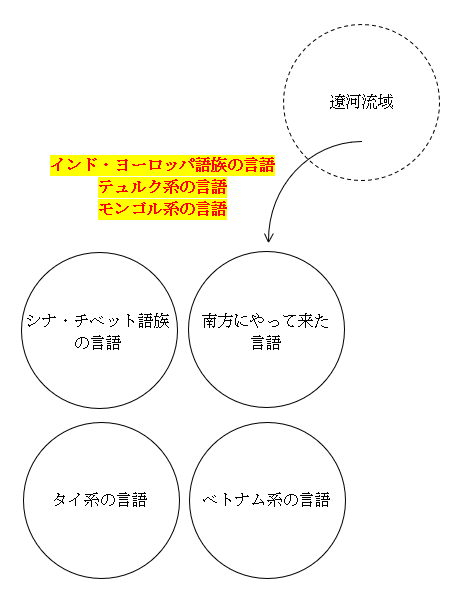

現代の日本人の普通の感覚では、mune(胸)は目に見えるもので、kokoro(心)は目に見えないものでしょう。しかし、mune(胸)はもともと目に見えないものを意味していたようです。日本語のmune(胸)は、インド・ヨーロッパ語族の語彙に通じているようです。

インド・ヨーロッパ語族には、mVn-という語根があり、この語根から「考える、思う、考え、思い、人間が考え・思いを抱く場所」あるいは「覚えている、記憶、人間が記憶を抱く場所」を意味する語が作られています。「考える、思う」と「覚えている」では、意味の違いはありますが、なにかが心・頭に存在するという点は共通しています(実は、日本語のoboeru(覚える)も、もとを辿ればomoɸu(思ふ)に行き着きます。omoɸu(思ふ)に昔の自発の助動詞のyu(ゆ)がくっついたのがomoɸoyu(思ほゆ)(思われるという意味)で、このomoɸoyu(思ほゆ)の形と意味が変化してoboeru(覚える)ができた経緯があります。昔の自発の助動詞のyu(ゆ)はなじみがないかもしれませんが、かつてのmiyu(見ゆ)が現代のmieru(見える)になったり、かつてのkikoyu(聞こゆ)が現代のkikoeru(聞こえる)になったりしています)。

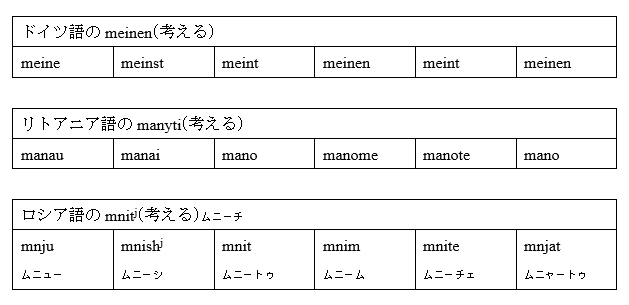

英語のmean(意味する)は、同じゲルマン系のドイツ語meinen、バルト系のリトアニア語manyti、スラヴ系のロシア語mnitjムニーチなどと同源で、これらの語は、意味は少しずつ違いますが、「考える、意図する、意味する」という意味を持ち、上記のインド・ヨーロッパ語族のmVn-という語根から来ています。ドイツ語のmeinen、リトアニア語のmanyti、ロシア語のmnitjは、辞書の見出しになる不定形という形(英語でいう原形)で、主語が1人称単数、2人称単数、3人称単数、1人称複数、2人称複数、3人称複数のいずれであるかによって、以下のように活用します。

ロシア語のmnitj(考える)ムニーチ自体はもう死語になっていますが、名詞形のmnenie(考え)ムニェーニヤや派生語のpomnitj(覚えている)ポームニチ、vspomnitj(思い出す)フスポームニチなどは普通に使用されています。英語のremember(覚えている、思い出す)はフランス語からの外来語で、英語でもかつてはインド・ヨーロッパ語族のmVn-という語根から作られたgemunan(覚えている、思い出す)という語を使っていました。

このように、インド・ヨーロッパ語族では、mVn-という語根から「考える、思う、考え、思い」を意味する語が作られましたが、それだけでなく、「人間が考え・思いを抱く場所」を意味する語も生まれました。

人間の体を解剖すれば、脳、心臓、肝臓などの器官を見ることができますが、そういう目に見える器官を指す語とは別に、「人間が考え・思いを抱く場所」を意味してきた語があります。日本語のkokoroや英語のmindのような語です(この類の語は、「人間が考え・思いを抱く場所」を指す働きと「考え・思いそのもの」を指す働きを併せ持っていることが多いです)。

インド・ヨーロッパ語族のサンスクリット語では「心」のことをmanasと言い、ラテン語では「心」のことをmensと言いました。現代語にも、ヒンディー語man(心)、イタリア語mente(心)などの語があります。これらも、mVn-という語根から生まれた語です。英語のmindはいくぶん複雑な過程を経ていますが、やはりmVn-という語根から来ています。

インド・ヨーロッパ語族のmVn-という語根、そしてそこから生まれた「考える、思う、考え、思い、人間が考え・思いを抱く場所」を意味する語と関係がありそうなのが、日本語のmune(胸)、mune(旨)、mana-(愛)です。

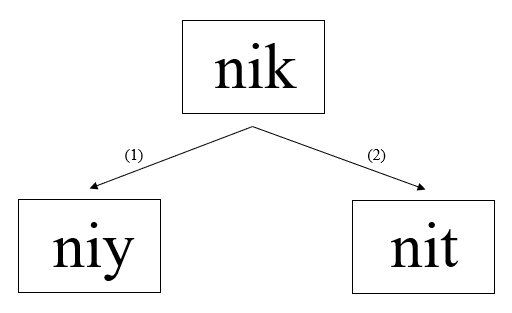

mune(旨)は、現代の日本語では決まった言い方の中で使われることが多いと思いますが、「考え、考えの内容、意向、言わんとすること、こと」という意味です。かつて日本語にインド・ヨーロッパ語族と同じように考え、思い、人間が考え・思いを抱く場所を意味する*munaという語があって、これが現代の日本語のmune(胸)とmune(旨)になっていると見られます。おそらくmune(胸)は、kokoro(心)との意味的な衝突を経て、現在の位置づけになっていると思われます。

mune(胸)/mune(旨)(古形*muna)だけでなく、mana-(愛)(古形*mana)もインド・ヨーロッパ語族の語彙に関係があるでしょう。mana-(愛)は、「思い」という意味が限定されて、「愛」という意味になったと見られます。ウラル語族にも、ネネツ語menjesj(愛する)メニェスィ、menjewa(愛)メニェワ、ガナサン語mənjunsja(愛する)ムニュンシャ、mənjubsja(愛)ムニュブシャなどの語があり、「思い」→「愛」という流れは自然にありそうです。現代の日本人も、ryōomoi(両想い)、kataomoi(片想い)のような言葉を使っているので、しっくりくるでしょう。mana-(愛)は、中国語からai(愛)という語が入ってきたので、もうほとんど出番がありません。

日本語のmune(胸)/mune(旨)とmana-(愛)に対応していると考えられる語は、インド・ヨーロッパ語族には広く見られますが、ウラル語族にはあまり見られません。上に挙げたネネツ語やガナサン語のような例が少しあるだけで、これらも外来語である可能性が高いです。日本語のmune(胸)/mune(旨)とmana-(愛)は、インド・ヨーロッパ語族から来たようです。

mune(胸)と意味的に衝突したと見られるkokoro(心)はどこから来たのでしょうか。

乳(ちち)の語源は、以下の記事に記されています。