まずは、本題に入る前の準備をしましょう。

前に、ca、ci、cu、ce、coは、ラテン語では「カ、キ、ク、ケ、コ」だったが、イタリア語では「カ、チ、ク、チェ、コ」になったという話をしました。同じように、ga、gi、gu、ge、goは、ラテン語では「ガ、ギ、グ、ゲ、ゴ」でしたが、イタリア語では「ガ、ヂ、グ、ヂェ、ゴ」になりました。

※ca、ci、cu、ce、coおよびga、gi、gu、ge、goと並べたのは、あくまでも説明のためです。ラテン語も、イタリア語も、このような並べ方はしません。

ラテン語とイタリア語の例に限らず、人類の言語には、以下のような変化がよく見られます。

ki(キ) → tʃi(チ)またはʃi(シ)

ke(ケ) → tʃe(チェ)またはʃe(シェ)

gi(ギ) → dʒi(ヂ)またはʒi(ジ)

ge(ゲ) → dʒe(ヂェ)またはʒe(ジェ)

ここでは[ʃ]、[tʃ]、[ʒ]、[dʒ]と記しますが、厳密にこれらの子音に限定しているわけではなく、よく似た子音がいくつもある中で、[ʃ]、[tʃ]、[ʒ]、[dʒ]に代表させていると解釈してください(ここではこだわる必要はありませんが、言語学で英語などを記述する際に使われる[ʃ、tʃ、ʒ、dʒ]と日本語などを記述する際に使われる[ɕ、tɕ、ʑ、dʑ]の違いが知りたい方は、補説を参照してください)。

例えば、eikenという語があったら、eitʃenエイチェン、eiʃenエイシェン、etʃenエチェン、eʃenエシェン、itʃenイチェン、iʃenイシェンのように変化しやすいということです。同じように、eigenという語があったら、eidʒenエイヂェン、eiʒenエイジェン、edʒenエヂェン、eʒenエジェン、idʒenイヂェン、iʒenイジェンのように変化しやすいということです。このことを頭に入れて、以下を読んでください。

それでは、本題に入ります。

●モンゴル語のezenと満州語のeigen

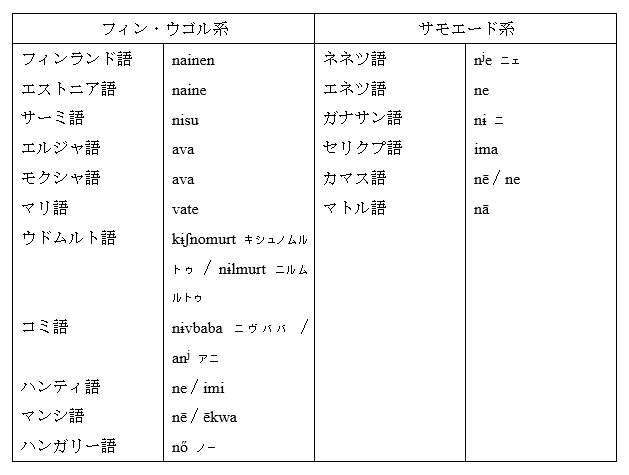

ウラル語族の人々は、祖父、父、その他の年長者のことをフィンランド語のisäイサのように呼んでいたようだと話しました。このフィンランド語のisäのような語はなにを意味していたのだろうと思いつつ、遼河流域周辺から北ユーラシアの言語を見渡すと、関係のありそうな語があちこちに見られます。

筆者の目を最初に引いたのは、モンゴル語のezenと満州語のeigenでした(満州語はもう話者がほとんどおらず、消滅寸前の状態です。満州語に極めて近いシベ語は、中国の新疆ウイグル自治区で存続しています)。モンゴル語のezenと満州語のeigenは慣習にしたがった表記ですが、現在の発音はそれぞれ「イツェン」と「ウイクン」に近いです。モンゴル語のezenは「ぬし、所有者、支配者」という意味で、満州語のeigenは「夫」という意味です(日本語で「主人」と「夫」が似たような使われ方をすることを思い出してください)。形はかなり崩れていますが、満州語と同じツングース系のエヴェンキ語にもedy(夫)ウディ、ナナイ語にもedi(夫)ウヂという語があります(kiがtʃi/ʃiに変わりやすいこと、giがdʒi/ʒiに変わりやすいことに注意してください)。

目のつけどころは悪くなさそうだと思いながら、目を中央アジアのほうに移すと、インド・ヨーロッパ語族のサンスクリット語īśa(ぬし、所有者、支配者、夫)イーシャ、テュルク諸語のカザフ語iye、キルギス語ee、ウズベク語ega、トルクメン語eyeエイェ(いずれも「ぬし、所有者、支配者」を意味し、ウズベク語以外では、子音gが変化したり、消失したりしています)、ウラル語族のハンティ語iki(夫)、マンシ語ōjka(夫)オーイカのような語が見られます。ハンティ語のiki(夫)とマンシ語のōjka(夫)はウラル語族の標準的な語彙ではなく、外来語と考えられますが、いずれにせよ満州語のeigen(夫)に似た語が北ユーラシアに広がっています。出所はどこかという問題はともかく、上記のような語彙が北ユーラシアに広く認められるのは確かです。keがtʃe/ʃeに変わりやすいこと、geがdʒe/ʒeに変わりやすいことを考慮に入れれば、上記の各語はよく結びつきます。

このような観察から、筆者は、ウラル語族の人々が祖父、父、その他の年長者に対して広く使っていたフィンランド語のisäのような語はもともと「ぬし、所有者、支配者」を意味していたようだという考えに至りました。「ぬし、所有者、支配者」を意味する語を祖父、父、その他の年長者に対して使うという古代の習慣を垣間見た筆者は、シナ・チベット語族で「ぬし、所有者、支配者」を意味している語を調べることにしました。

補説

[ʃ]と[ɕ]の違い

[ʃ]と[ɕ]の違いがわかれば、[ʃ、tʃ、ʒ、dʒ]と[ɕ、tɕ、ʑ、dʑ]の違いは理解できるので、ここでは[ʃ]と[ɕ]の違いを説明します。

日本語の「シャ、シュ、ショ」を記述する時に用いられるのが、[ɕ]という記号です。「チャ、チュ、チョ」には[tɕ]、「ジャ、ジュ、ジョ」には[ʑ]、「ヂャ、ヂュ、ヂョ」には[dʑ]が用いられます(現代の日本語では、「ヂャ、ヂュ、ヂョ」は「ジャ、ジュ、ジョ」に同化して消滅しています)。

以下の図は、人間の口の中を横から見たところです(図はWikipediaより引用)。

3が上の歯で、4と5の間の出っぱりは歯槽堤(しそうてい)と呼ばれます。

[ʃ]は無声後部歯茎摩擦音と呼ばれる子音で、[ɕ]は無声歯茎硬口蓋摩擦音と呼ばれる子音です。はっきり言って、両者はほぼ同じに聞こえます。[ʃa]も、[ɕa]も、カタカナで書けば「シャ」です。

[ʃa]も、[ɕa]も、舌と口の中の上部を使って発音しますが、端的に言えば、[ʃa]と発音する時には、舌先を5と6の間に持っていってピンポイントな感じで発音します。これに対して、[ɕa]と発音する時には、4から7のあたりを幅広く使って発音します。特に出っぱりの後方の使い方が控えめか大々的かというところに違いがあります。

これが[ʃ]と[ɕ]の違いであり、同様のことが[ʃ、tʃ、ʒ、dʒ]と[ɕ、tɕ、ʑ、dʑ]についても言えます。