この先の予告 1(南と北から入ってきた人々が混ざって縄文人に・・・) ▼

S. Carlhoff氏らの図では、縄文人はBianbianさんたちとMalaysia Hoabinhianさん/Laos Hoabinhianさんのちょうど中間あたりに出てきます(図はCarlhoff 2021より引用)。

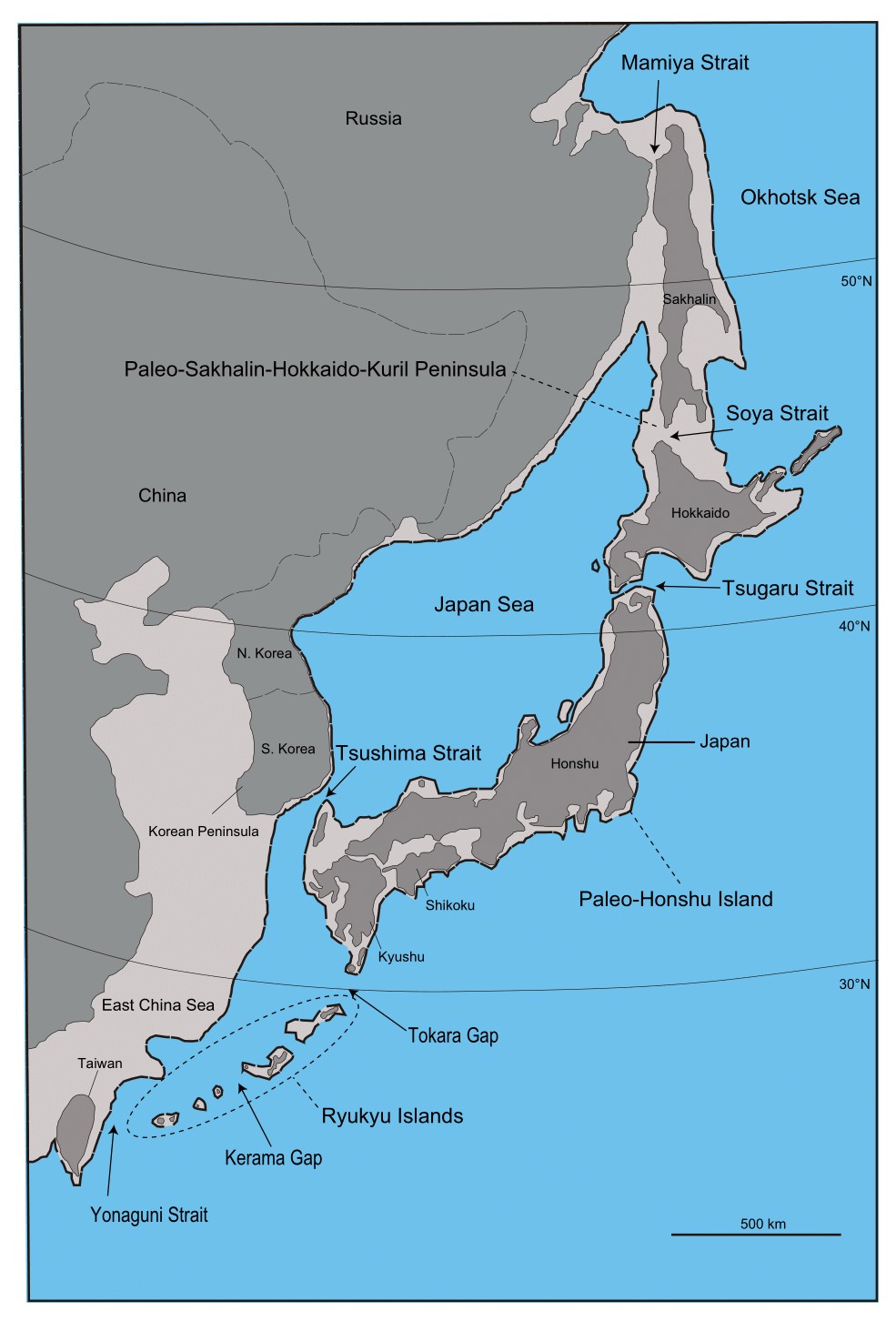

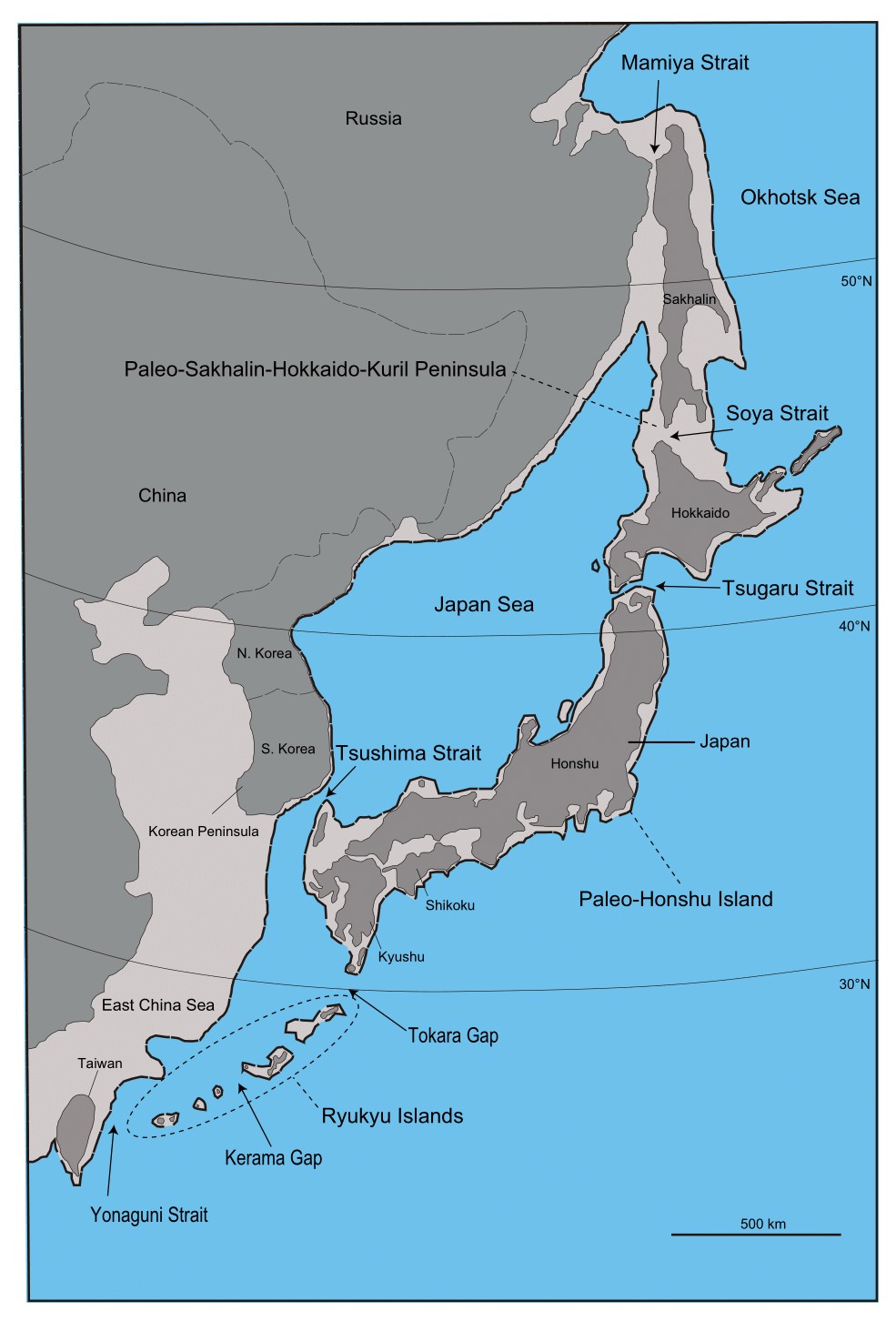

図を見ると、縄文人は二つの大きな集団が交わってできた集団だったように見えます。これは、うなずけることです。「日本列島は大陸と陸続きだった」という言い方には注意が必要の記事で示しましたが、昔の日本列島の形を思い出しましょう(図はNakazawa 2018より引用)。

昔の日本列島は、「南のほう(九州のほう)から入っておいで」、「北のほう(北海道のほう)から入っておいで」と、両側から人を呼び込むような形をしています。

日本列島に人類が現れたのは、38000年前頃です。この時には、南のほう(九州のほう)から日本列島に入りました。南のほうから入った人々は、日本列島に広がっていきましたが、なかなか北海道まで到達しませんでした。やはり、寒さが大きな障害になったのでしょう。このように、日本列島の人類の歴史は南のほうから始まりました。

確かに最初のうちは、北のほうは南のほうに比べて存在感がありませんでした。しかし、その北のほうが俄然勢いづく時がやって来ます。

本ブログでも何回かお話ししていますが、26000~19000年前頃に、「Last Glacial Maximum(最終氷期最盛期)」と呼ばれる大変寒さの厳しい時期がありました。

シベリアはもともと寒いのに、それがさらに寒くなります。シベリアに住めなくなった人たちが、南下してきます。この人たちの一部が、日本列島に入ってきます。同時に、シベリアの先進的な文化も、日本列島に入ってきます。

この縄文時代(16000年前頃から始まる)よりも前に起きた南からの人の流入と北からの人の流入が、縄文人のDNAによく現れているのです。

縄文人は日本の周辺地域の人々と全く違うと強調されることがありますが、これは半ば正しく、半ば正しくありません。

LGMの頃にシベリアおよびそのやや南にいた人々は、モンゴル系の人々、ツングース系の人々、朝鮮人、中国人などと深い関係がありますが、縄文人ともある程度関係があるのです。

縄文人が特殊なのは、DNAの半分ぐらいはモンゴル系の人々、ツングース系の人々、朝鮮人、中国人などと共通しているが、半分ぐらいは別物であるところです。

その別物というのがなんなのか、最近になってよくやくわかってきました。

Carlhoff氏らの図の右上にいるBianbianさんたちは、黄河流域からアムール川流域の古代人です。問題は、縄文人を挟んで対極にいるMalaysia HoabinhianさんとLaos Hoabinhianさんです。Malaysia Hoabinhianさんは4000年前頃のマレーシアの古代人で、Laos Hoabinhianさんは8000年前頃のラオスの古代人です。この二人は、H. McColl氏らが2018年に発表した研究で、脚光を浴びました(McColl 2018)。Malaysia HoabinhianさんとLaos Hoabinhianさんは、特に以下の二点で注目されました。

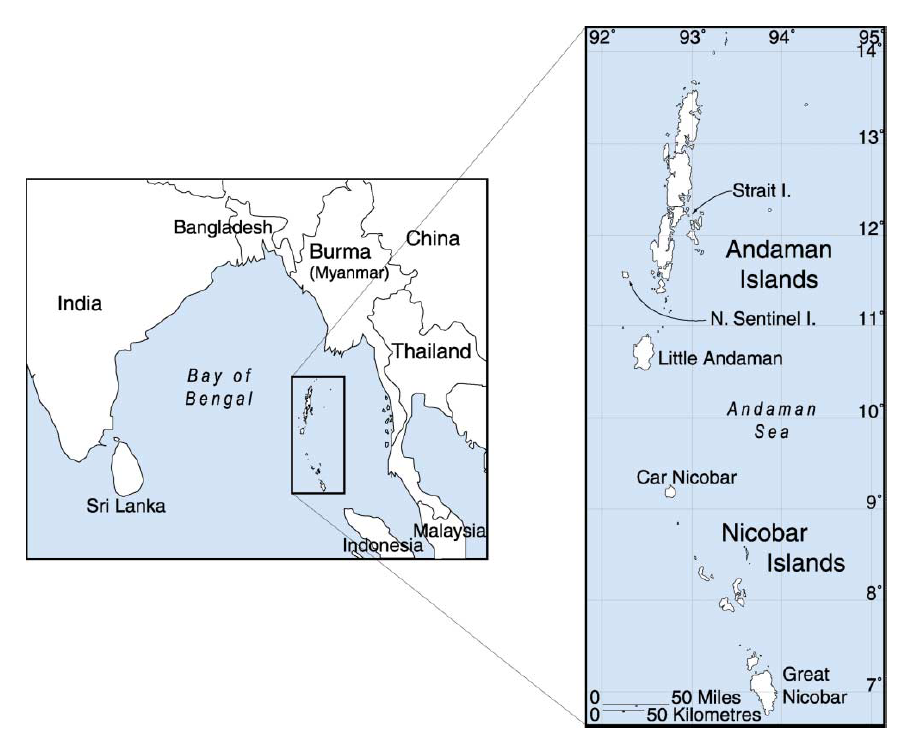

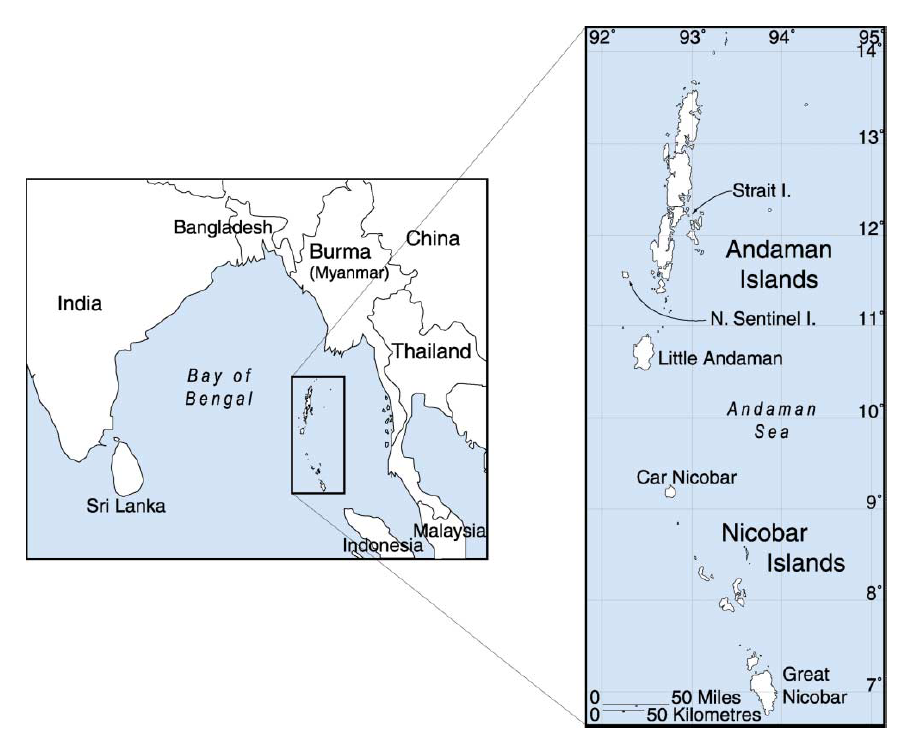

- Malaysia HoabinhianさんとLaos HoabinhianさんのDNAは、アンダマン諸島の人々のDNAに非常に近い。

- Malaysia HoabinhianさんとLaos HoabinhianさんのDNAは、縄文人のDNAとも顕著な共通部分がある。

※Carlhoff氏らの図でOngeと記されているのは、アンダマン諸島に住むOnge族です。アンダマン諸島の位置を、もう一度確認しておきましょう(図はThangaraj 2003より引用)。

Y染色体DNAのD系統は縄文人の大きな特徴で、このD系統がチベットとアンダマン諸島にもよく見られることはお話ししました(アイヌ人と沖縄人のDNAを比べると・・・(Y染色体ハプログループDの研究)を参照)。

しかし、縄文人とチベット人の間になんらかの関係がある、縄文人とアンダマン諸島の人々の間になんらかの関係があるということはわかったものの、チベットとアンダマン諸島のY染色体DNAのデータだけでは、どういうことなのか見通すことができませんでした。

そこへMalaysia HoabinhianさんとLaos Hoabinhianさんが現れたことで、俄然状況が変わってきました。

縄文人の起源を知るためには、チベットとアンダマン諸島だけを凝視してもだめで、もう少し視野を広げなければならないということです。

チベット、アンダマン諸島、マレーシア、ラオスはいずれも、南アジアから東南アジアに入るあたりにありますね。

南アジアから東南アジアに入るあたりにかつて特徴的な集団が存在し、この集団についてよく調べなければならないようです。

Carlhoff氏らの図は、東アジア、東南アジア、オセアニアを同時に収める広い視野を持っています。しかし、縄文人の起源を知るためには、さらに南アジア、特にインドまで視野を広げる必要がありそうです。

ここでインドが出てくるのは、意外な感じがするかもしれません。インドというと、現代のインドか、サンスクリット語などが話されていた2000~3000年前頃の古代インドを思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、ここで考えなければならないのは、もっと前のインドです。

現代のインドでは、インド・ヨーロッパ語族、ドラヴィダ語族、オーストロアジア語族(ベトナム語やカンボジア語を含む語族)、シナ・チベット語族の言語が話されていますが、これらはいずれも、農耕・牧畜の開始後にインドに入ってきた言語です。

今までほとんど意識されることがありませんでしたが、インド・ヨーロッパ語族、ドラヴィダ語族、オーストロアジア語族、シナ・チベット語族が入ってくる前のインドが重要になってきました。今のインドとはかなり違うインドだったでしょう。

※ドラヴィダ語族がインダス文明の言語と考えられることについては、後でお話しします。

参考文献

Carlhoff S. et al. 2021. Genome of a middle Holocene hunter-gatherer from Wallacea. Nature 596(7873): 543-547.

McColl H. et al. 2018. The prehistoric peopling of Southeast Asia. Science 361(6397): 88-92.

Nakazawa Y. et al. 2018. Quaternary paleoenvironmental variation and its impact on initial human dispersals into the Japanese Archipelago. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 512: 145-155.

Thangaraj K. et al. 2003. Genetic affinities of the Andaman Islanders, a vanishing human population. Current Biology 13(2): 86-93.

この先の予告 2(インド・ヨーロッパ語族の起源をめぐる論争に新しい動きが・・・) ▼

縄文人の起源の話をしているところですが、インド・ヨーロッパ語族の起源をめぐる論争のほうでも新しい動きが出てきました。

以下の図は、Lazaridis 2022からの引用です。

インド・ヨーロッパ語族の起源をめぐる論争については、大きな修正を迫られる「農耕/言語拡散仮説」、インド・ヨーロッパ語族の起源をめぐる論争の行方の記事で少しお話ししましたが、上の図のAnatolia(今のトルコのあたり)からやって来たのか、Yamnaya(今のウクライナ・ロシア南部のあたり)からやって来たのかという点が、焦点になっていました。

Lazaridis氏らがLazaridis 2014を発表してからDNA研究がどんどん進み、今では、Anatoliaからヨーロッパに大量の農耕民が入ったこと、そしていくらか遅れて、Yamnayaからヨーロッパに大量の騎馬民が入ったことが明らかになっています。

インド・ヨーロッパ語族の言語は、Anatoliaからやって来た農耕民の言語なのか、Yamnayaからやって来た騎馬民の言語なのかというのが従来の論争で、近年は後者が圧倒的優位に立っています。

ところが、ここに来て、さらに新しい動きが出てきました。現在ヨーロッパで話されているインド・ヨーロッパ語族の言語は、Yamnayaから来たらしい、しかし、そのYamnayaの言語は、中東から来たらしいというのです。

これが、Lazaridis 2022の主張です。Lazaridis氏らの図には、二本の青い矢印が記されています。一本は、中東の山がちなところからAnatoliaに向かい、もう一本は、中東の山がちなところからYamnayaに向かっています。これが、インド・ヨーロッパ語族の歴史ではないかというのです。

Lazaridis氏らの図に「Caucasus Mts.」と書かれているのが見えるでしょうか。これはコーカサス山脈です。地形が険しいところですが、両脇(黒海沿いとカスピ海沿い)はかろうじて通過できます。コーカサス山脈自体は、得体の知れない言語がたくさん集まっていることで有名です。

世界一先進的な中東にいた、しかし農耕は行っていなかった、そんな人たちの言語が、狭いところを通り抜け、Yamnayaで一気に開花した可能性が出てきました(その一方で、Anatoliaで話されていたインド・ヨーロッパ語族の言語は、中東の激しい歴史の中で、最終的に消滅してしまいました)。

インド・ヨーロッパ語族の歴史は、非常に複雑なようです。

筆者の研究では、インド・ヨーロッパ語族がやって来る前にヨーロッパでどのような言語が話されていたのかも垣間見ることができるようになってきました。これは、完全に未知の領域です。

続きは、近いうちにブログの記事でお話しします。

参考文献

Lazaridis I. et al. 2014. Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans. Nature 513(7518): 409-413.

Lazaridis I. et al. 2022. The genetic history of the Southern Arc: A bridge between West Asia and Europe. Science 377(6609): eabm4247.