現代人および古代人の全DNAが調べられるようになり、DNA分析は飛躍的に進歩しました。

しかし、新たな問題も生じてきました。従来の問題が解決されつつ、新たな問題が生じてくるというのは、よくあることです。新たな問題の存在を示している最近の研究を紹介しましょう。

今回の記事の話は、一見関係がないように見えながら、実は「縄文人」の起源にもつながる話なので、耳を傾けていただければと思います。

前に掲げたM. Lipson氏らの図を、もう一度掲げましょう(Lipson 2014)。

彼らは一体誰なのか、アボリジニ、パプア人、そして疑惑の「ネグリト」の記事で詳しく解説したLipson氏らの図は、東南アジアのDNA研究でこれまでにわかっていることを要領よくまとめたものですが、この図には、大きな問題が隠されています。

赤とオレンジの矢印は、5万年前頃の非常に古い矢印で、赤の矢印は、スンダランドからフィリピンに向かう動き、オレンジの矢印は、スンダランドからサフルランド(パプアニューギニアとオーストラリア)に向かう動きを示していました。

それに対して、青と緑の矢印は、過去5千年ぐらいの間の比較的新しい矢印で、青の矢印は、オーストロネシア語族の人々が南に広がっていく動き、緑の矢印は、オーストロアジア語族(ベトナム系言語)の人々が南に広がっていく動きを示していました。

Lipson氏らの図には、大きな問題が隠されています。赤とオレンジの矢印は、5万年前頃の非常に古い動きです。青と緑の矢印は、過去5千年ぐらいの間の比較的新しい動きです。5万年前頃に大きな動きがあった、過去5千年ぐらいの間に大きな動きがあった、それはよいのですが、それらの間の期間にあったことが隠されているのです。

実は、「?」の期間は、よくわかっていないのです。5万年前と5千年前では、4万5千年の開きがあります。この4万5千年の期間になにも起きなかったとは、到底考えられません。なにしろ、この4万5千年の期間には、巨大なスンダランドの大部分が水没するという出来事もあったのです。

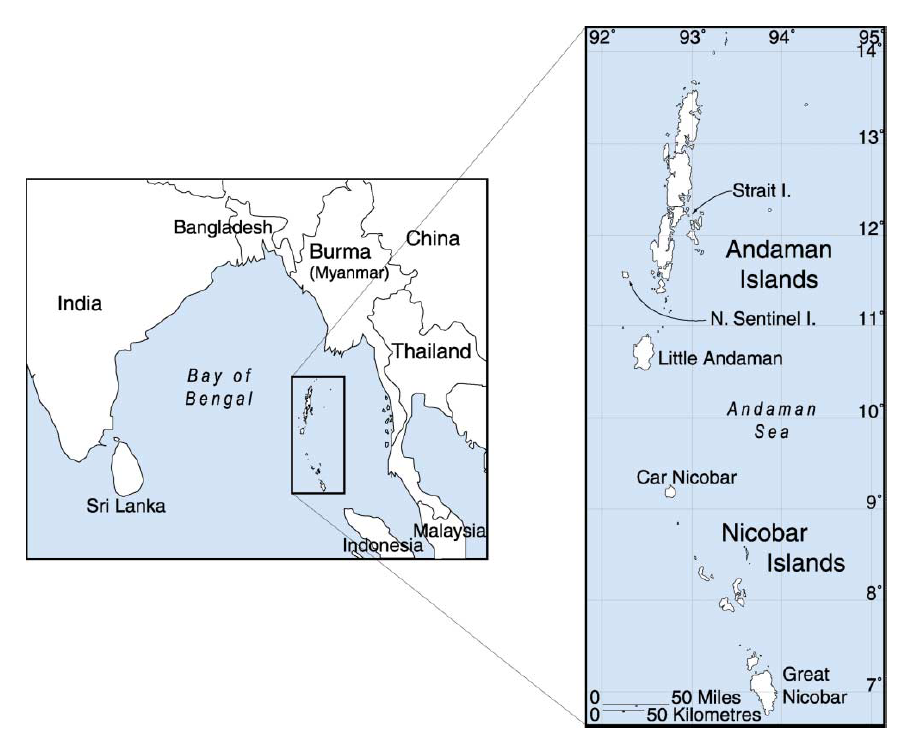

2021年に、S. Carlhoff氏らが、「Genome of a middle Holocene hunter-gatherer from Wallacea」と題された論文を発表しました。Carlhoff氏らは、インドネシアのスラウェシ島で、7000~7500年前頃の古代人を発見しました(図はCarlhoff 2021より引用)。

スラウェシ島は、スンダランドからサフルランドに向かう途中にある島です。スラウェシ島は、昔も今も島で、大陸とはつながっていません。

一人の古代人の遺骨が見つかっただけですが、この古代人が不思議な古代人でした。

スラウェシ島はスンダランドからサフルランドに向かう途中にあるので、この古代人はパプア人やアボリジニと同系統ではないかと予想したくなるところですが、案の定、その通りでした。

しかし、スラウェシ島で発見された古代人のDNAの51%はパプア人やアボリジニと共通しているものの、49%はパプア人やアボリジニと違うものでした。残りの49%のDNAはなんなのかということですが、これがなんと東アジアの人々と共通しているものだったのです。

この結果は、意外です。なぜかというと、このスラウェシ島の古代人は、7000~7500年前頃の人だからです。

Lipson氏らの図が示しているように、黄河流域・長江流域で始まった農耕は、5000年前頃から東南アジア大陸部と東南アジア島嶼部にも伝わってきます。

しかし、問題のスラウェシ島の古代人は、7000~7500年前頃の人なのです。

Carlhoff氏らの研究のポイントは、以下のことを示した点にあります。

Carlhoff氏らの研究は、なにかの間違いなのでしょうか。いや、間違いではなさそうです。Carlhoff氏ら以外の研究でも、同様のことが示されているからです。

2023年に、P. Kusuma氏らが、「Deep ancestry of Bornean hunter-gatherers supports long-term local ancestry dynamics」と題された論文を発表しました(Kusuma 2023)。

Carlhoff氏らの研究は、スラウェシ島で行われたものですが、Kusuma氏らの研究は、スラウェシ島の左上にあるボルネオ島で行われたものです。

Kusuma氏らは、ボルネオ島の熱帯雨林に住む狩猟採集民のPunan族に焦点を当てました。

現在のボルネオ島は、オーストロネシア語族一色に染まっており、Punan族が話すのも、オーストロネシア語族のプナン語です。

しかし、ボルネオ島のほとんどの民族が定住・農耕生活を送っているのに、Punan族は移動・狩猟採集生活を続けています。Punan族は、移動・狩猟採集生活をずっと続けているのだろうか、それとも、他の民族と同じように定住・農耕生活を送った後で、移動・狩猟採集生活に戻ったのだろうかと、憶測が飛び交いました。

いずれにせよ、Punan族はボルネオ島の異色の民族で、Kusuma氏らは、このPunan族に焦点を当てたのです。Punan族の外見は、明らかに、ネグリト・パプア人・アボリジニ寄りではなく、東アジア人寄りです(画像はNew York Times様のウェブサイトより引用)。

Kusuma氏らがPunan族のDNAを調べたところ、これまた興味深い結果が出ました。

現在の東南アジアはかつての東南アジアと大きく異なっている、いわゆる渡来人と縄文人についての記事でお話ししたように、オーストロネシア語族の言語を話す人々は、中国南東部から台湾に渡り、台湾から南の島々に広がっていきました。

しかし、Punan族の人々のDNAは、これらの人々のDNAと少し違っていました。Punan族の人々のDNAは、中国南東部から台湾に渡り、台湾から南の島々に広がっていった人々のDNAが経ている変異を経ていなかったのです。

右の人々と左の人々の違いがわかるでしょうか。舞台は昔の中国南海岸地域です。

Punan族の祖先は、右の人々ではなく、左の人々なのです。そして、Punan族はのちに、オーストロネシア語族の言語に乗り換えたのです(誤解のないように言っておくと、Punan族がボルネオ島でオーストロネシア語族の言語に乗り換えたということです)。

Kusuma氏らの研究は、中国南海岸地域から海に出る行為が、農耕が始まる前から行われていたことを示唆しています。中国南海岸地域から台湾を経由して東南アジアの島々に行くことも可能ですが、台湾を経由しないで東南アジアの島々に行くことも可能です。Punan族の祖先が取ったルートは、後者なのでしょう。

東南アジアの歴史について論じる時には、賛成するにせよ、反対するにせよ、松村博文氏らのTwo-Layer Model(二重構造モデル)がよく取り上げられてきました(Matsumura 2019、2021)。これは、東南アジアにはもともとネグリト・パプア人・アボリジニ風の狩猟採集民が住んでいたが、のちに黄河流域・長江流域のほうから全く違う容姿を持つ農耕民が大量に押し寄せてきたとする説です。

松村氏らの研究は、古代人のDNAではなく、頭蓋骨の形態を調べている研究です。近年のDNA研究の発達があまりにもすばらしいので、DNA研究がすっかり主役になっていますが、頭蓋骨の形態を調べる研究も続けられており、こちらも精度が上がっています。

松村氏らが主張するように、黄河流域・長江流域のほうから農耕民が大量に押し寄せてくる前に、東南アジアにネグリト・パプア人・アボリジニ風の狩猟採集民がかなりいたことは間違いありません。そのことは、松村氏らの一連の研究がよく示しています。

しかし、今回の記事で紹介しているCarlhoff氏らの研究とKusuma氏らの研究は、東南アジアの歴史がそう単純ではないことを示しています。Carlhoff氏らの研究とKusuma氏らの研究は、農耕が伝わってくる前の東南アジアに、「ネグリト・パプア人・アボリジニ風の狩猟採集民」だけでなく、「東アジア風の狩猟採集民」がいたことを強く示唆しています。

要するに、東アジアから東南アジアに向かう人の動きが、農耕が始まる前から、ある程度あったということです。

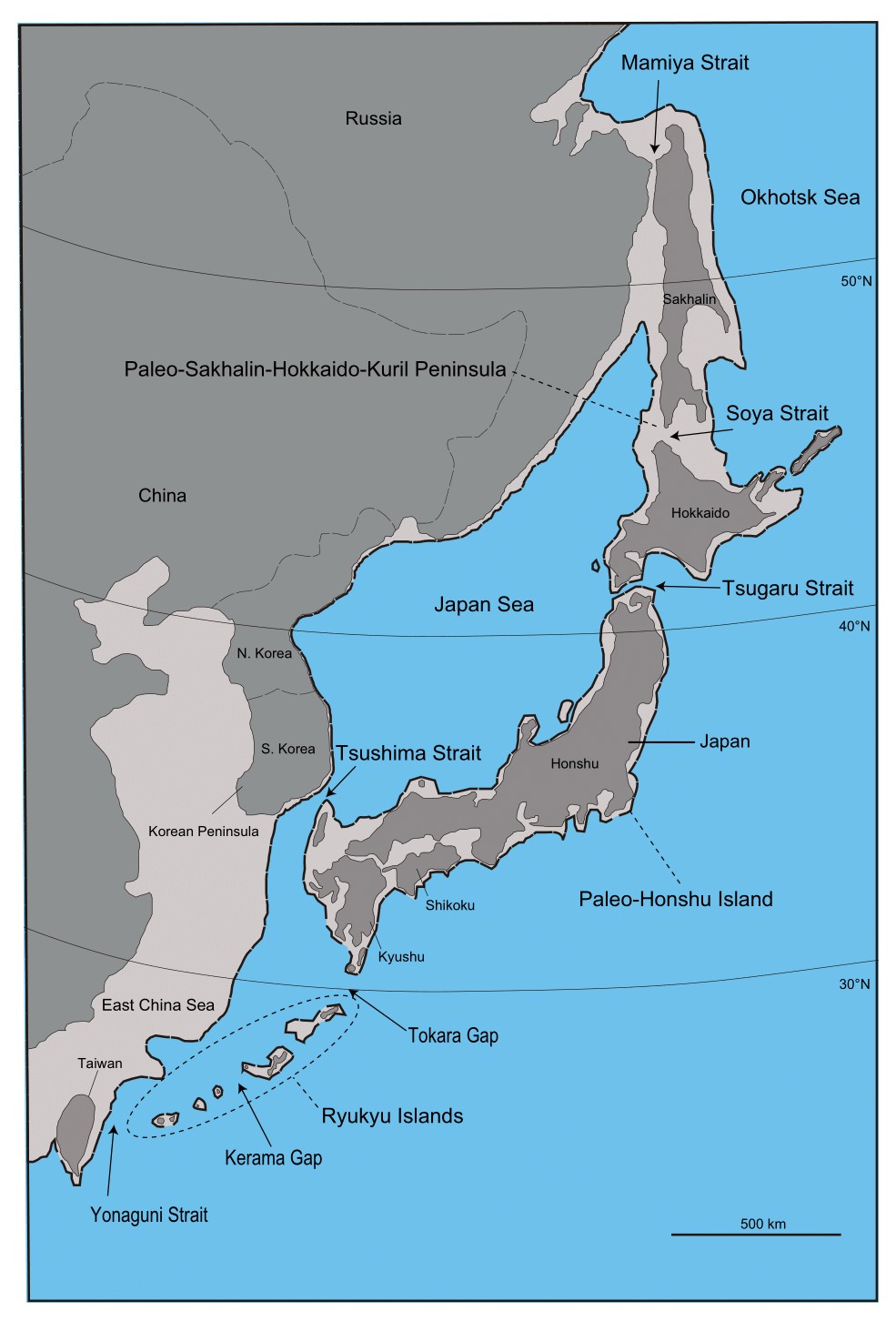

東アジア~東南アジアでは、母から娘に代々伝えられるミトコンドリアDNAは、かなり多様ですが、父から息子に代々伝えられるY染色体DNAは、O系統がとても目立ちます。東アジア~東南アジアのY染色体DNAについては、以前にお話ししたことがありましたが、チベットと日本に顕著に見られるD系統を除くと、東アジア~東南アジアのY染色体DNAはO系統一色に近いです(アイヌ人と沖縄人のDNAを比べると・・・(Y染色体ハプログループDの研究)を参照)。

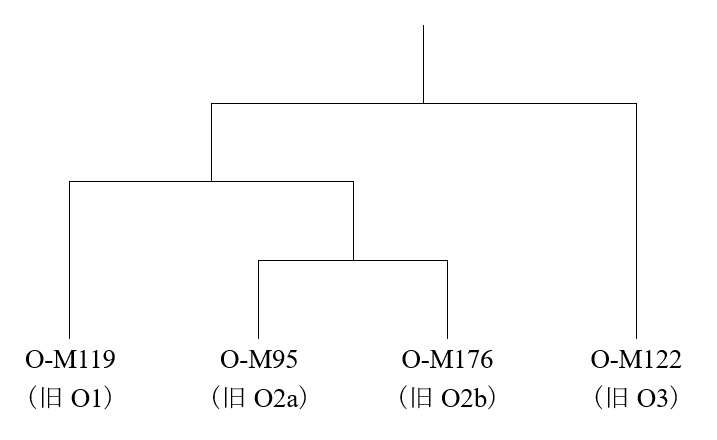

農耕の拡散とY染色体DNAのO系統の間に密接な関係があることは、疑いありません。しかし、注意しなければならないのは、農耕が始まったのがせいぜい1万年前ぐらいであるのに対して、O系統の歴史はそんなに浅くないということです。以前に示しましたが、O系統の系統図をもう一度示します。

O-M95はオーストロアジア語族(ベトナム系言語)の人々によく見られる系統で、O-M176は朝鮮人と日本人によく見られる系統ですが、この二つの系統を結びつけるだけでも、2.5~3万年ぐらい時間を遡らなければなりません(日本人のY染色体ハプログループOの研究、人と稲作と言語の広がりは必ずしも一致しないを参照)。さらにO-M119を結びつけ、O-M122も結びつけようとすると、もっともっと時間を遡らなければなりません。O系統は、農耕が始まるはるか前から存在し、広がっていたのです。

O系統はどこで発生したのか、どのように広がっていったのか、農耕が始まる直前の時点でどこまで広がっていたのか、また、その間、O系統の人々はなにをしていたのか、これらの問いが重要になってきました。Carlhoff氏らの研究によって、東アジアの人々に近いDNAを持つ人々が、従来考えられていたよりも早くからパプアニューギニアやオーストラリアの近くにいたことが明らかになったからです。

Carlhoff氏らの研究は、ここまで述べてきたことだけでも十分に価値がありますが、さらに驚くべきデータを含んでいます。すでにお話ししたように、Carlhoff氏らはインドネシアのスラウェシ島で7000~7500年前頃の古代人を発見しました。そして、その古代人のDNAを調べ、その51%がパプア人やアボリジニと共通しており、49%が東アジアの人々と共通していることを発見しました。この研究で、Carlhoff氏らは問題の古代人のDNAを東アジア・東南アジア・オセアニアの様々な現代人ならびに古代人のDNAと比較しているのですが、そこで、とんでもないハプニングが起きました。Carlhoff氏らは、気づいていないのか、特に言及していませんが、Carlhoff氏らのデータではなんと、縄文人の正体が丸見えになっています。

「今までずっとわからなかった縄文人の正体がどうして急に?」と思う人がいるかもしれません。この何年かの間に東アジア~東南アジアの古代人のDNAのデータがどんどん蓄積してきたことが、大変効いているのです。筆者も、Carlhoff氏らのデータを見て、「どうりで現代人をいくら調べても縄文人の正体がわからないはずだ」と納得しました。そもそも、古代人のDNAを調べられるようになったのが、最近のことなのです。

今では、縄文時代に日本列島にいた「縄文人」と弥生時代に日本列島に入ってきた「渡来人」が混ざり合って日本人になったという理解が定着していますが、その「縄文人」自体も、混合集団だったようです(筆者は、画一的な印象を与えるので、「縄文人」という言い方はよくないと思っていますが)。

大注目のCarlhoff氏らの研究を、引き続き紹介しましょう。

参考文献

Carlhoff S. et al. 2021. Genome of a middle Holocene hunter-gatherer from Wallacea. Nature 596(7873): 543-547.

Kusuma P. et al. 2023. Deep ancestry of Bornean hunter-gatherers supports long-term local ancestry dynamics. Cell Reports 42(11): 113346.

Lipson M. et al. 2014. Reconstructing Austronesian population history in Island Southeast Asia. Nature Communications 5(1): 4689.

Matsumura H. et al. 2019. Craniometrics reveal “two layers” of prehistoric human dispersal in eastern Eurasia. Scientific Reports 9: 1451.

Matsumura H. et al. 2021. Female craniometrics support the ‘two-layer model’ of human dispersal in eastern Eurasia. Scientific Reports 11: 20830.