本ブログの記事一覧はこちら

こんにちは。金平譲司と申します。ここに「日本語の意外な歴史」と題するブログを立ち上げました。

このブログは、日本語ならびに日本語と深い関係を持つ言語の歴史を解明するものです。言語学者だけでなく、他の分野の専門家や一般の方々も読者として想定しています。

謎に包まれてきた日本語の起源

日本語はどこから来たのかという問題は、ずいぶん前から様々な学者によって論じられてきましたが、決定的な根拠が見つからず、大いなる謎になってしまった感があります。しかしながら、筆者の研究によってようやくその全貌が明らかになってきたので、皆さんにお話ししようと思い立ちました。

日本語は、朝鮮語、ツングース諸語(エヴェンキ語、満州語など)、モンゴル諸語(モンゴル語、ブリヤート語など)、テュルク諸語(トルコ語、中央アジアの言語など)と近い関係にあるのではないか、あるいはオーストロネシア語族(台湾、フィリピン、インドネシア、マレーシア、オセアニアなどの言語から成る言語群)と近い関係にあるのではないかというのが従来の大方の予想でしたが、これらの予想はポイントを外しています。

中国語を見て全く違うと感じた日本人が、日本語は北方の言語と関係があるのではないか、南方の言語と関係があるのではないかと考えたのは、至極当然のことで、北方の言語と南方の言語に視線を注ぐこと自体は間違っていません。問題なのは、北方のごく一部の言語と南方のごく一部の言語に関心が偏ってしまったことです。

上記の言語のうちで、朝鮮語、ツングース諸語、モンゴル諸語、テュルク諸語は、日本語によく似た文法構造を持つことから、日本語に近縁な言語ではないかと盛んに注目されてきました。同時に、ツングース諸語、モンゴル諸語、テュルク諸語は、互いに特に近い関係にあるとみなされ、いわゆる「アルタイ語族」という名でひとまとめにされることがしばしばありました。日本語の起源をめぐる議論は、このような潮流に飲まれていきました。

しかしながら、筆者がこれから明らかにしていく歴史の真相は、かなり違います。日本語は、朝鮮語、ツングース諸語、モンゴル諸語、テュルク諸語と無関係ではないが、別の言語群ともっと近い関係を持っているようなのです。

実を言うと、筆者は日本語やその他の言語の歴史に興味を持つ人間ではありませんでした。筆者は若い頃にフィンランドのヘルシンキ大学で一般言語学や様々な欧州言語を学んでいましたが、その頃の筆者の興味は言語と思考の関係や外国語の学習理論などで、もっぱら現代の言語に関心が向いていました。歴史言語学の講義もありましたが、特に気に留めていませんでした。

筆者が言語の歴史について真剣に考えるようになったきっかけは、ロシアの北極地方で少数民族によって話されているサモエード諸語との出会いでした。サモエード諸語は、フィンランド語やハンガリー語と類縁関係にある言語です。フィンランド語とハンガリー語はヨーロッパの中では異色の存在で、北極地方の少数民族の言語と類縁関係を持っています。フィンランド語、ハンガリー語、サモエード諸語などから成る言語群は、「ウラル語族」と呼ばれます。

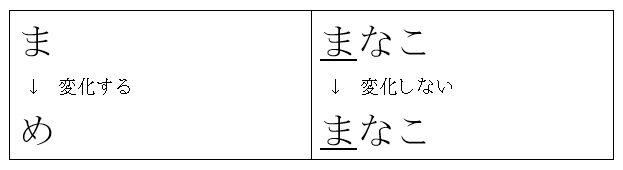

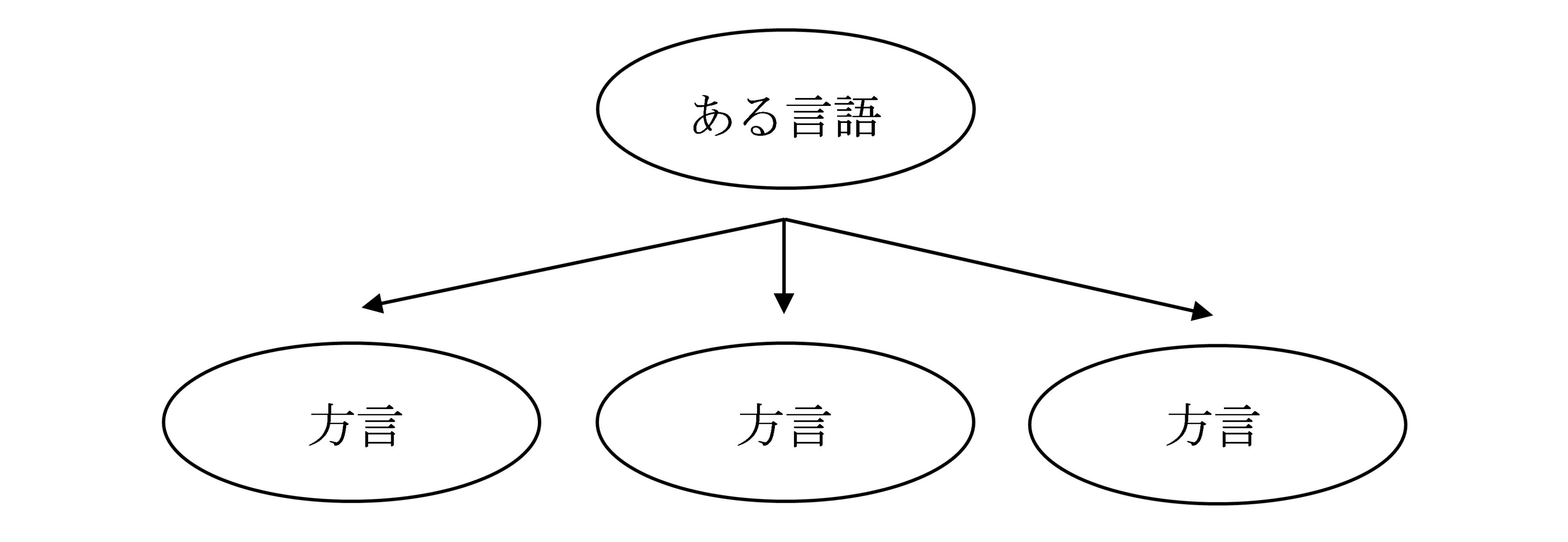

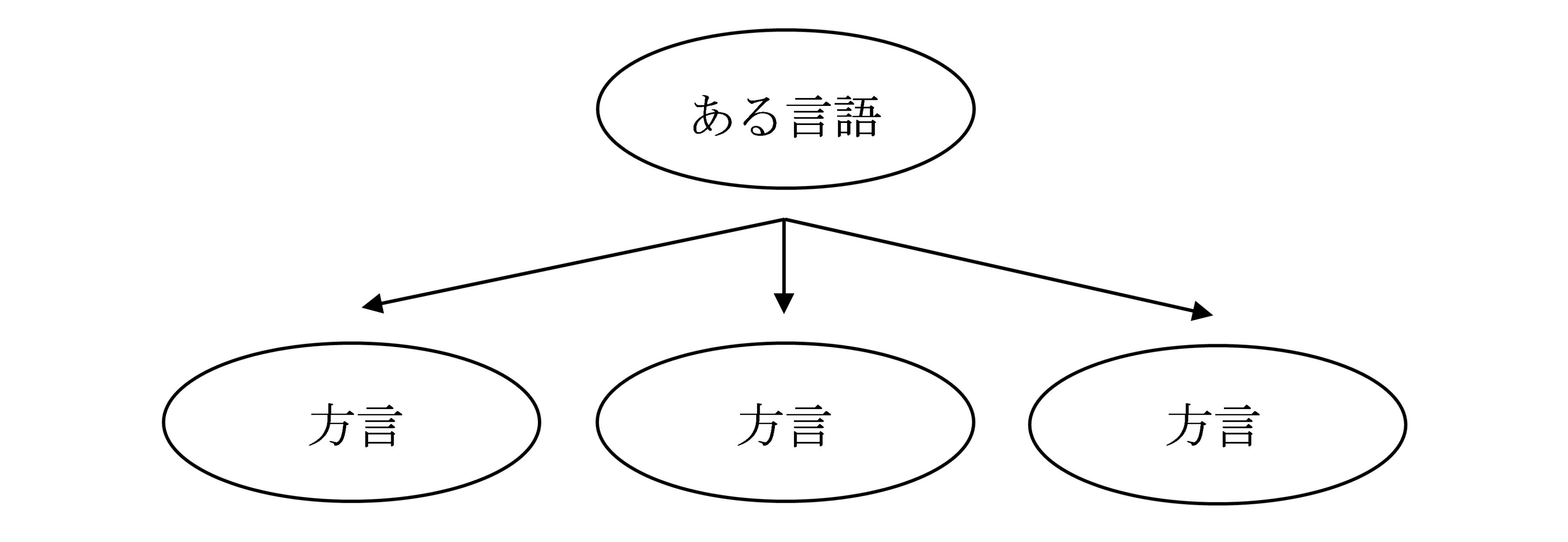

言語学者が使う「語族」という用語について若干説明しておきます。私たちが万葉集や源氏物語の言葉を見ると、「読みにくいな」と感じたり、「なにを言っているのかわからないな」と感じたりします。言語は時代とともに少しずつ変化しています。言語は単に変化するだけでなく、分化もします。ある程度広い範囲で話されている言語には、地域差が生じてきます。

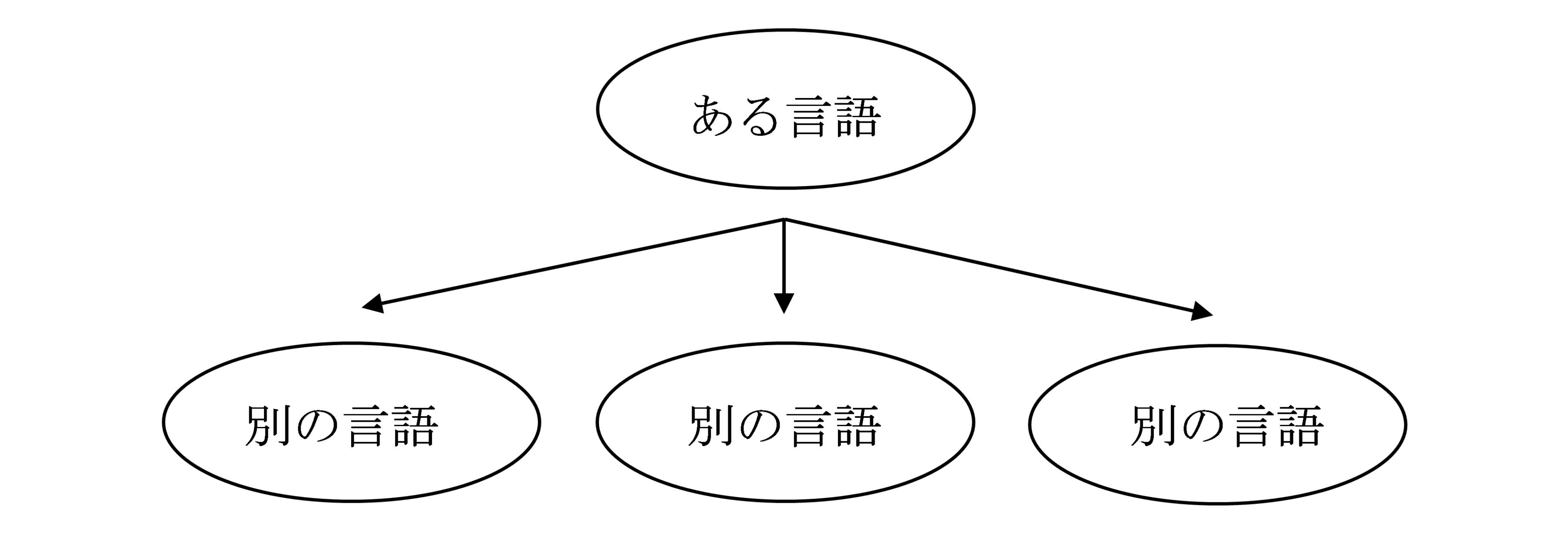

この地域ごとに少しずつ異なる言葉が方言です。しかし、これらの方言が地理的に隔たってさらに長い年数が経過すると、最初は小さかった方言同士の差が大きくなっていき、やがて意思疎通ができないほどになります。

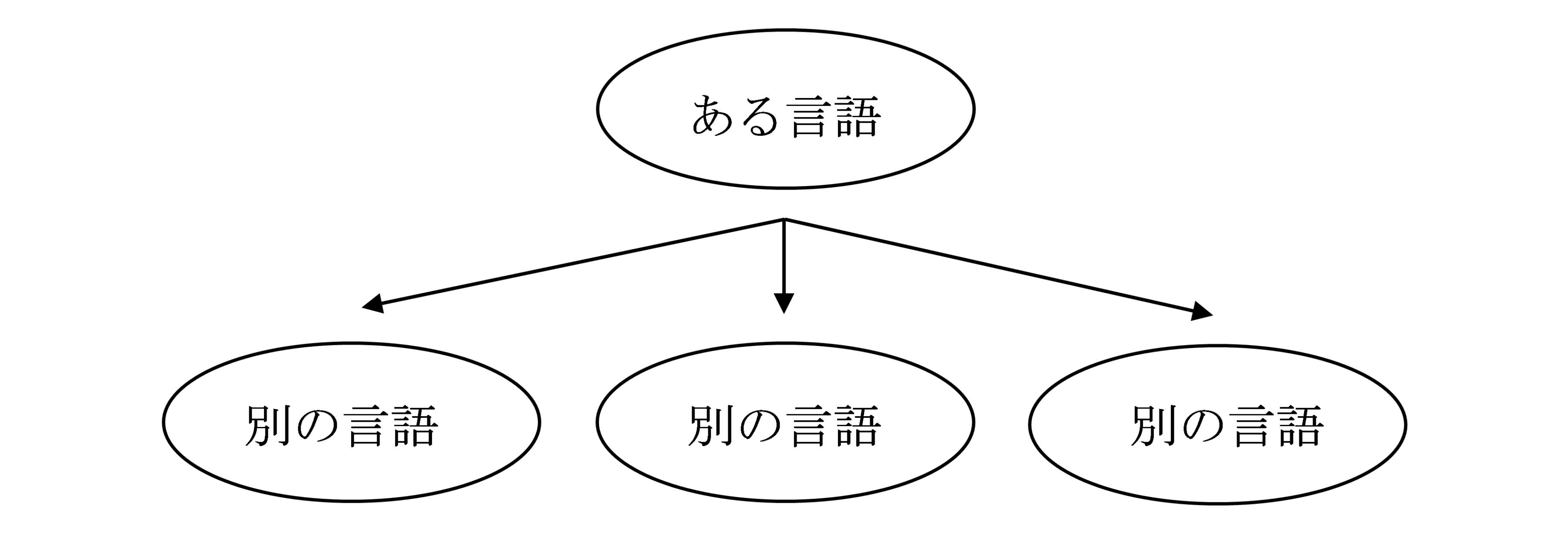

あまりに違いが大きくなれば、もう方言ではなく、別々の言語と言ったほうがふさわしくなります。一律の学校教育やマスメディアが発達していない時代には、この傾向は顕著です。ある言語が別々の言語に分化するのです。分化してできた言語がさらに分化することもあります。言語学では、おおもとの言語と分化してできた諸言語をまとめて「語族」といいます。世界で最もよく知られている語族は、インド・ヨーロッパ語族と呼ばれる語族で、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語などはこの語族に属します。例えるなら、イヌ、オオカミ、キツネ、タヌキが共通祖先を持っているように、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語は共通祖先を持っているということです。

日本語とウラル語族

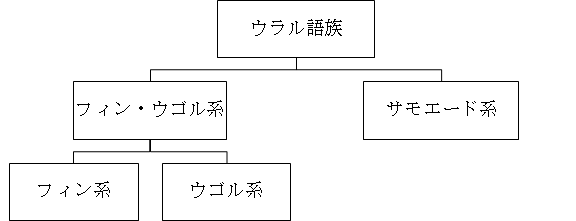

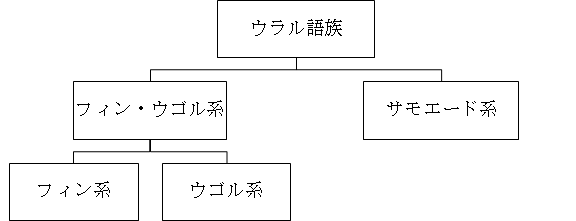

英語などが属するインド・ヨーロッパ語族は巨大な言語群ですが、フィンランド語やハンガリー語が属するウラル語族はこじんまりとした言語群です。ウラル語族の言語は、ロシアの北極地方から北欧・東欧にかけて分布しています。地理的に遠く離れているので、ウラル語族の言語は一見したところ東アジアの言語、特に日本語とはなんの関係もないように見えますが、実はここに大きな盲点があります。日本語の歴史を考えるうえで大変重要になるので、ウラル語族の話を続けます。以下にウラル語族の内部構造を簡単に示します。

ウラル語族の言語を研究する学者の間に意見の相違がないわけではありませんが、上の図は従来広く受け入れられてきた見方です。ウラル語族の言語は、まずフィン・ウゴル系とサモエード系に分かれ、フィン・ウゴル系はそこからさらにフィン系とウゴル系に分かれます。フィンランド語はフィン系に属し、ハンガリー語はウゴル系に属します。サモエード系の言語は、ロシアの北極地方に住む少数民族によって話されています。現在残っているサモエード系の言語はネネツ語、エネツ語、ガナサン語、セリクプ語の四つのみで、特に後の三つは消滅の危機にあります。

サモエード系の言語は、フィンランド語やハンガリー語と同じウラル語族の言語ですが、フィンランド語やハンガリー語とは文法面でも語彙面でも著しく異なっています。同じ言語から分かれた言語同士でも、別々の道を歩み始め、何千年も経過すれば、似ても似つかない言語になってしまいます。特に、サモエード系の言語が辿った運命とフィンランド語・ハンガリー語が辿った運命は対照的です。サモエード系の言語は、北極地方にとどまり、他の言語との接触が比較的少なかったために、昔の姿をよく残しています。それに対して、フィンランド語とハンガリー語は、有力な言語がひしめくヨーロッパに入り込み、大きく姿を変えました。サモエード系の言語は、いわば「生きた化石」です。人類の歴史を解明するうえで、大変重要な言語です。サモエード系の言語との出会いは、筆者にとってショッキングな出来事でした。これ以降、筆者は言語の歴史について本格的に研究し始めることになります。

筆者が初めてサモエード系の言語を見た時には、「文法面ではモンゴル語やツングース諸語に似ているな」という第一印象を受けました。しかし、よく調べると、「あれっ、語彙面では日本語に似ているな」という第二印象を受けました。少なくとも言語の根幹をなす基礎語彙に関しては、モンゴル語やツングース諸語より、ウラル語族のサモエード系の言語のほうが日本語に近いと思いました。なんとも不思議な感じがしました。なんで日本の近くで話されているモンゴル語やツングース諸語より、北極地方で話されているウラル語族のサモエード系の言語のほうが日本語に近いんだろうと考え始めました。様々な言語を見てきましたが、サモエード系の言語には今までにない特別なものを感じました。なにか重大な秘密が隠されている予感がしました。

フィンランド語とハンガリー語だけを見ていた時は気づかなかったのですが、サモエード系の言語を介しながらフィンランド語とハンガリー語を見てみると、やはりフィンランド語とハンガリー語にも日本語との共通語彙があります。日本語の中にある、ウラル語族と共通している語彙、そしてウラル語族と共通していない語彙を見分けていくうちに、二つの疑問が頭に浮かんできました。一つ目の疑問は、日本語の祖先とウラル語族の言語の祖先の接点は地理的にどの辺にあったのだろうという疑問です。二つ目の疑問は、日本語の中にある、ウラル語族と共通していない語彙はどこから来たのだろうという疑問です。日本語の中には、ウラル語族と共通している語彙も多いですが、共通していない語彙も多いのです。

東アジアには黄河文明とは違う文明が存在した

ウラル語族の各言語の語彙を研究するうちに、ウラル語族が日本語だけでなく、モンゴル語、ツングース諸語、朝鮮語、さらには中国語にもなんらかの形で関係していることが明らかになってきたので、ウラル語族の言語と東アジア・東南アジアの言語の大々的な比較研究を開始しました。着実かつ合理的に歴史を解明するため、考古学および生物学の最新の研究成果を適宜参照しました。考古学も生物学も近年めざましい発展を遂げており、数々の重要な発見がありました。

かつては、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、そして東アジアの黄河文明が並べられ、世界四大文明と呼ばれていました。ところが、その後の発見によって、東アジアには黄河文明のほかに二つの大きな文明が存在したことがわかってきました(このテーマを包括的に扱った書籍はいくつかありますが、考察の広さ・深さの点でShelach-Lavi 2015が優れています)。

その二つの大きな文明とは、長江文明と遼河文明(りょうがぶんめい)です。日本列島で縄文時代が進行する間に、大陸側はこのようになっていたのです。黄河文明と長江文明に比べて、遼河文明は知名度が高くないかもしれません。しかし、遼河文明は、日本語の歴史を解明するうえで重要な鍵を握っているようなのです。

生物学が発達し、人間のDNA配列が調べられるようになりました。DNA配列は、正確には「DNAの塩基配列」といい、アデニンA、チミンT、グアニンG、シトシンCという四種類の物質が作る列のことです。最近では、生きている人間のDNA配列だけでなく、はるか昔に生きていた人間のDNA配列も調べられるようになってきました。大変興味深いことに、遼河文明が栄えていた頃に遼河流域で暮らしていた人々のDNA配列を調べた研究があります(Cui 2013)。

人間は父親と母親の間に生まれるので、子のDNA配列が父親のDNA配列と100パーセント一致することはなく、子のDNA配列が母親のDNA配列と100パーセント一致することもありません。しかし、父親から息子に代々不変的に受け継がれていく部分(Y染色体DNA)と、母親から娘に代々不変的に受け継がれていく部分(ミトコンドリアDNA)があります。代々不変的に受け継がれていく部分と書きましたが、この部分にも時に突然変異が起きます。つまり、その部分のDNA配列のある箇所が変化するのです。変化していないY染色体DNA配列を持つ男性がそれを息子に伝える一方で、変化したY染色体DNA配列を持つ男性がそれを息子に伝えるということが起き始めます。同様に、変化していないミトコンドリアDNA配列を持つ女性がそれを娘に伝える一方で、変化したミトコンドリアDNA配列を持つ女性がそれを娘に伝えるということが起き始めます。こうして、時々起きる突然変異のために、Y染色体DNAのバリエーション、ミトコンドリアDNAのバリエーションができてきます。人類の歴史を研究する学者は、このY染色体DNAのバリエーション、ミトコンドリアDNAのバリエーションに注目するのです。

先ほど述べた遼河流域の人々のDNA研究は、Y染色体DNAのバリエーション(例えば、C系統か、D系統か、N系統か、O系統か)を調べたものです。その結果はどうだったでしょうか。古代の人々の研究なのでサンプル数は限られていますが、それでも大まかな傾向は十分に捉えられています。遼河文明が栄えていた頃の遼河流域では、当初はN系統が圧倒的に優勢だったが、次第にO系統とC系統が増え(つまり他の地域から人々が流入してきたということ)、N系統はめっきり少なくなってしまったようです。現在の日本、朝鮮半島、中国では、N系統はほんの少し見られる程度です(Shi 2013)。対照的に、ウラル語族の言語が話されているロシアの北極地方からフィンランド方面にかけてN系統が非常に高い率で観察されています(Rootsi 2007)。

見え始めた日本語の正体

筆者もウラル語族の言語が東アジアの言語と深い関係を持っていることを知った時には大いに驚きましたが、考古学・生物学の発見と照らし合わせると、完全に合致します。日本語がウラル語族の言語と深い関係を持っていることは非常に興味深いですが、もう一つ興味深いことがあります。日本語の中には、ウラル語族と共通している語彙も多いですが、共通していない語彙も多く、ウラル語族とは全く異なる有力な言語群も日本語の形成に大きく関与したようなのです。

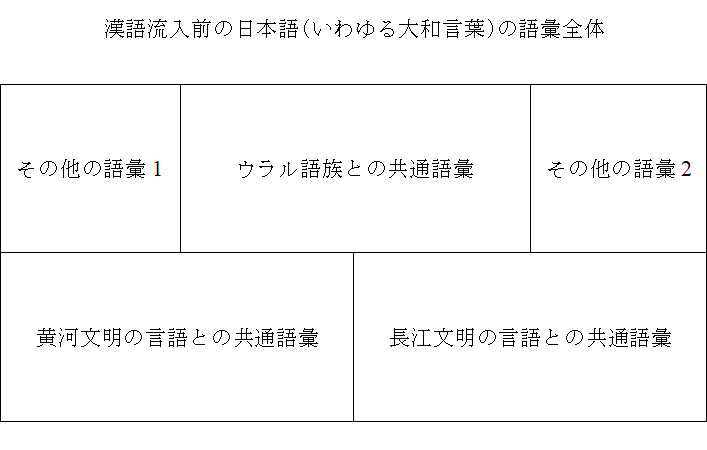

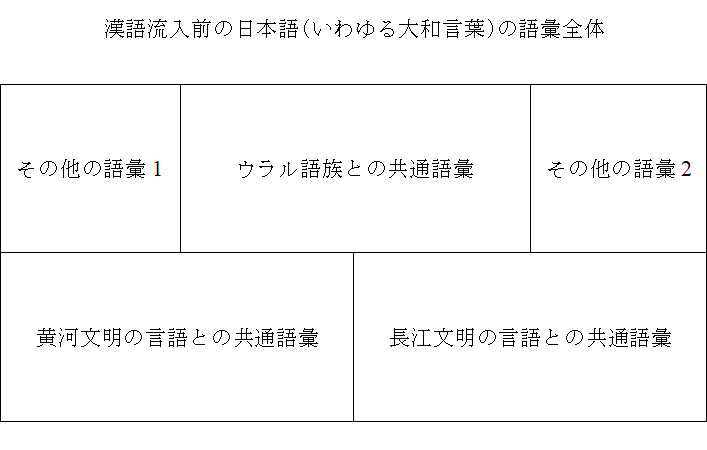

ウラル語族の言語と東アジア・東南アジアの言語の大々的な比較研究を行い、様々な紆余曲折はありましたが、漢語流入前の日本語(いわゆる大和言葉)の語彙構成が以下のようになっていることがわかってきました。

「ウラル語族との共通語彙」も多いですが、「黄河文明の言語との共通語彙」と「長江文明の言語との共通語彙」も多く、この三者で漢語流入前の日本語の語彙の大部分を占めています。

「その他の語彙1」というのは、日本語が大陸にいた時に取り入れた語彙で、「ウラル語族との共通語彙」にも、「黄河文明の言語との共通語彙」にも、「長江文明の言語との共通語彙」にも該当しないものです。

「その他の語彙2」というのは、日本語が縄文時代に日本列島で話されていた言語から取り入れた語彙です。

漢語流入前の日本語の語彙構成の特徴的なところは、なんといっても、語彙の大きな源泉が三つあることです。三つの有力な言語勢力が交わっていたことを窺わせます(遼河文明と黄河文明と長江文明の位置を思い出してください)。

「日本語の意外な歴史」では、ウラル語族との共通語彙、黄河文明の言語との共通語彙、長江文明の言語との共通語彙、その他の語彙1、その他の語彙2、いずれも詳しく扱っていきます。

では、日本語およびその他の言語の歴史を研究するための準備に取りかかりましょう。

外国語の単語の表記について

英語と同じようなアルファベットを使用している言語では、それをそのまま記します。言語学者が諸言語の発音を記述するのに使う国際音声記号(IPA)というのがありますが、音韻論の専門家でない限り、多くが見慣れない記号です。そのため、本ブログではIPAの使用はできるだけ控えます。特に朝鮮語は、IPAを用いて記すと複雑になるため、市販されている初心者向けの韓国語の文法書で採用されている書き方にならいました。一般の読者にとって見慣れない記号を用いる場合には、補助としてのカタカナ表記を付け加えます。慣習を考慮し、ヤ行の子音は基本的に、北方の言語(ウラル語族の言語など)では「j」で表し、南方の言語(中国語、東南アジアの言語)では「y」で表します。古代中国語のアルファベット表記の仕方は、Baxter 2014に従います。

参考文献

Baxter W. H. et al. 2014. Old Chinese: A New Reconstruction. Oxford University Press.

Cui Y. et al. 2013. Y chromosome analysis of prehistoric human populations in the West Liao River Valley, Northeast China. BMC Evolutionary Biology 13: 216.

Rootsi S. et al. 2007. A counter-clockwise northern route of the Y-chromosome haplogroup N from Southeast Asia towards Europe. European Journal of Human Genetics 15: 204-211.

Shelach-Lavi G. 2015. The Archaeology of Early China: From Prehistory to the Han Dynasty. Cambridge University Press.

Shi H. et al. 2013. Genetic evidence of an East Asian origin and paleolithic northward migration of Y-chromosome haplogroup N. PLoS One 8(6): e66102.

►言語の歴史を研究するための準備へ