アムール川周辺も、インディアン諸語と系統関係を持つ言語群が支配的だったようだと述べました。考えてみると、これはもっともなことです。

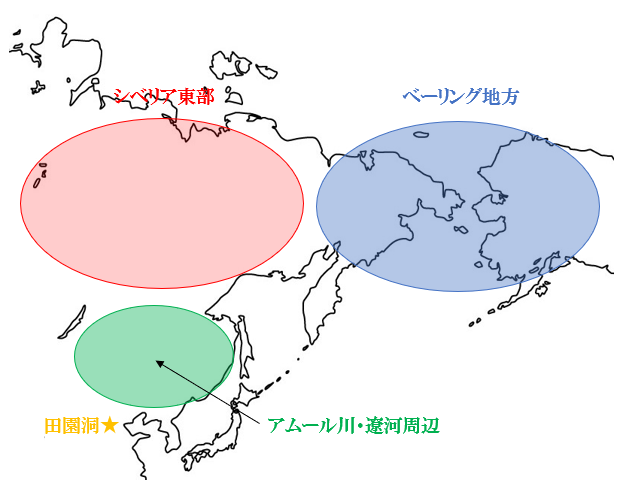

2万数千年前にLast Glacial Maximum(最終氷期最盛期)が始まり、それでなくても厳しいシベリアは人間が住めないほど厳しくなりました。 LGMによって、シベリア東部にいた人々の一部はベーリング地方に閉じ込められることになりましたが(ベーリング陸橋、危ない橋を渡った人々を参照)、シベリア東部にいた残りの人々はどこに行ったのでしょうか。位置的に考えて、シベリアに住めなくなったのであれば、人間集団はベーリング地方の側とアムール川・遼河周辺の側に分断されそうです。

地図中に「田園洞」と記したのは、北京郊外の田園洞遺跡(でんえんどういせき)です。この遺跡からは、約4万年前に生きていたと推定される男性(以下「田園洞さん」といいます)の骨が見つかっています(Fu 2013)。田園洞さんは、ネアンデルタール人や北京原人ではなく、私たちと同じ現生人類です。日本の近辺で見つかっている現生人類の人骨としては最も古いです。LGMが始まるよりずっと前に、現生人類はアムール川・遼河周辺に来ていたということです。LGMが始まってアムール川・遼河周辺に南下した人々だけでなく、最初から北上しないでアムール川・遼河周辺にとどまっていた人々もいたでしょう。

田園洞さんが生きていた4万年前頃と遼河文明が始まる8200年前頃では、とてつもなく大きな時間差があります。これだけの年数があれば、同一の起源を持つ言語同士あるいは単語同士でもかなり異なってしまいます。例えば、古代北ユーラシアに水のことをjak-、jik-、juk-、jek-、jok-(jは日本語のヤ行の子音)のように言う巨大な言語群が広がっていたとお話ししていますが、実際のところ、jak-、jik-、juk-、jek-、jok-程度のバリエーションでは済まず、多様な形が存在していたと見られます。

世界で日本のことが「ジャパン」と呼ばれたり、「ヤパン」と呼ばれたりしているように、jとdӡ/ӡ(ヂャ、ヂュ、ヂョ、ジャ、ジュ、ジョの類)の間は変化しやすいです。dӡ/ӡとtʃ/ʃ(チャ、チュ、チョ、シャ、シュ、ショの類)の間も緊密です。古代北ユーラシアで水を意味していたjak-、jik-、juk-、jek-、jok-などは、フィンランド語jää(氷)ヤー、ハンガリー語jég(氷)イェーグ、マンシ語jāŋk(氷)ヤーンク、ハンティ語jeŋk(氷)イェンクのようになったりしていますが、ニヴフ語tʃaχ(水)チャフ、モンゴル系言語*tʃaksu(n)(雪)チャクス(ン)(現代ではモンゴル語tsas(雪)ツァス、ブリヤート語sahan(雪)サハン)、エヴェンキ語djuke(氷)デュク、ナナイ語dӡuke(氷)ヂュク、満州語tʃuxe(氷)チュフのようになったりもしています。日本語ではyuki(雪)です。ちなみに、テュルク系言語ではトルコ語yağmur(雨)ヤームル、yağmak(降る)ヤーマク(語幹yağ-)のような形で残っています。jak-、jik-、juk-、jek-、jok-の先頭の子音jがそのまま残っている場合もあれば、変化している場合もあります。

上に挙げたのはほんの一例であり、古代北ユーラシアの巨大な言語群が与えた影響はこんなものではありません。例として、日本語をもう少し詳しく見てみましょう。昔の日本語では、jak-のような語に出会えば、頭子音を変えずに取り入れることができますが、dӡak-、ӡak-、tʃak-、ʃak-のような語に出会うと、頭子音を変えなければなりません。昔の日本語にはヂャ、ジャ、チャ、シャのような音がなく、語頭で濁音も使えないので、選択肢はtak-とsak-に限られます。古代北ユーラシアの巨大な言語群で「水」を意味していた語がtak-とsak-という形でも入ってきそうです。

印欧比較言語学の大きな問題点の補説で、古代北ユーラシアの巨大な言語群で「水」を意味していた語(先頭の子音がjであるとは限りません)が日本語のsaka(酒)にもなったのではないかと述べました。水を意味していた語が水以外の液体を意味するようになるケースです。筆者のこの推測が正しいことは、日本語の他の語彙を調べればわかります。「石(いし)」の語源はとても難解だったでお話ししたように、水・水域を意味していた語が、隣接する陸の部分を意味するようになることがよくあります。隣接部分に石がごろごろしていれば石を意味するようになるし、隣接部分が盛り上がっていれば盛り上がり、坂、丘、山などを意味するようになります(人類は昔から水害等を防ぐために水域の隣接部分を盛り上げてきました。今でいう土手や堤防です。水と海の関係は密接ですが、実は水と山の関係も密接です)。saka(酒)だけでなくsaka(坂)も「水」から来ていると考えられます。このsaka(坂)から日本語の多彩な語彙が生まれたことは、人間の幸せと繁栄—「栄ゆ(さかゆ)」と「栄ゆ(はゆ)」から考えるに記しました。

水・水域を意味していた語が隣接部分を意味するようになることがよくあると書きましたが、ここからさらに抽象的な意味が生じることもよくあります。よくあるのは、水際を意味していた語が一般になにかの端の部分や境界の部分を意味するようになるケースです。奈良時代の日本語のsaka(境)がこれに該当します。saka(境)からsakaɸuという動詞が作られ、sakaɸuからsakaɸiという名詞が作られ、現代ではsakai(境)と言います。saku(割く)、saku(裂く)、zakuʔ(ざくっ)、zakkuri(ざっくり)も同源でしょう。sakuʔ(さくっ)、sakusakuʔ(さくさくっ)も同源かもしれません。境界を意味する語から、区切ること、切ることを意味する語が生まれるわけです。

水・水域を意味することができず、その隣接部分、特に盛り上がった隣接部分を意味するようになったのが、saka(坂)であり、taka(高)であったと思われます。インド・ヨーロッパ語族の古英語berg/beorg(山)、ロシア語bereg(岸)、ヒッタイト語parkuš(高い)のようなケースです。taka(高)は、saka(坂)、woka(丘)、yama(山)などと衝突するうちに、地理的な意味が薄れて、一般的な性質を表す語になり、マイナーながらtake(岳)という形を残したのでしょう。taka(高)だけでなくtaki(滝)も「水」から来ていると見られます。taki(滝)は、奈良時代の時点では急流を意味していましたが、その前は一般に川を意味していたと思われます。古代中国語の「江」がkaɸa(川)という形で日本語に入ってきて(古代中国語の「交」がkaɸu(交ふ)やkaɸasu(交はす)になったような変化です)、taki(滝)は意味の変化を迫られたのでしょう。taki(滝)とともにtagiru(たぎる)も急流を意味していました。

人間の言語の意味変化がつかめれば、このように次々と語源が明らかになっていきますが、日本語(大和言葉)にはインディアン系の語彙が多いです。ウラル語族との共通語彙、黄河文明の言語(シナ・チベット語族)との共通語彙、長江文明の言語(ベトナム系言語)との共通語彙も多いですが、それらを上回るくらい多いです。遼河文明が栄えた遼河流域でなにがあったのでしょうか。

参考文献

Fu Q. et al. 2013. DNA analysis of an early modern human from Tianyuan Cave, China. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 110(6): 2223-2227.