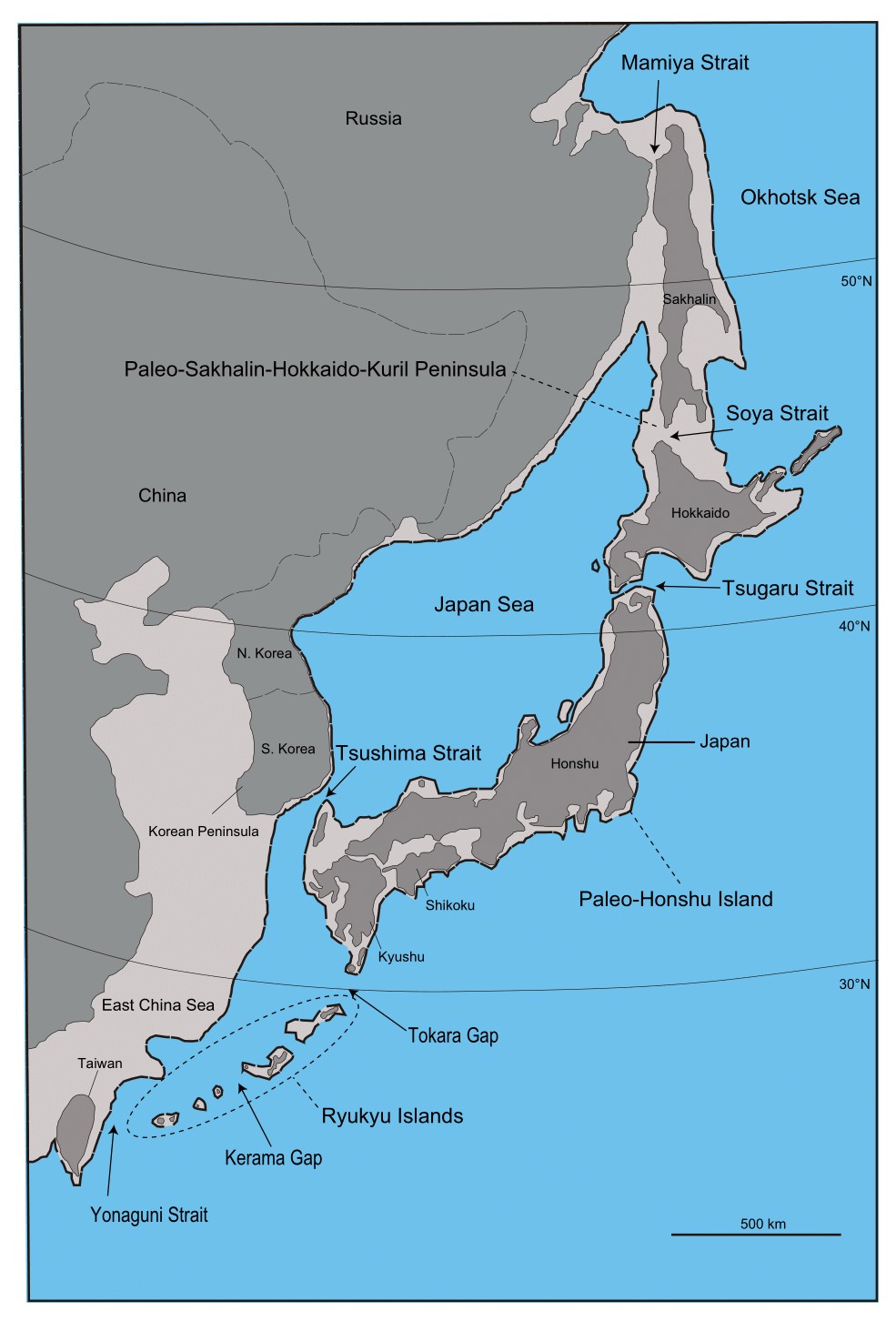

前回の記事で紹介したS. Carlhoff氏らは、自分たちが発見したインドネシアのスラウェシ島の古代人のDNAを、東アジア・東南アジア・オセアニアの様々な現代人ならびに古代人のDNAと比較しています(図はCarlhoff 2021より引用)。

Carlhoff氏らの関心は、自分たちがインドネシアのスラウェシ島で発見したLeang Panningeさんにあります。しかし、Carlhoff氏らが示したデータは、縄文人の起源を考えるうえでも、貴重なデータになっています。

縄文人の正体を探る前に、BianbianさんやMalaysia Hoabinhianさん/Laos Hoabinhianさんなどの重要な古代人について知る必要があるので、ひとまずCarlhoff氏らの図から離れ、後でまた戻ってくることにします。

DNA研究が進む中で、中国の山東省の古代人のデータが欠けていましたが、ようやく待望のデータが出てきたので、その話から始めましょう。まずは、Wang Baitong氏らの研究を紹介します(図はWang 2024より引用)。

Wang氏らの図は、大雑把なデータですが、そのためにかえって、大雑把な展開がよく見えます。

図の左上は、黄河文明が栄えていた頃のデータです。黄河中流域の人々、黄河下流域の人々、南方の人々は、互いにある程度異なるDNAを持っています(黄河中流域の「China_YR_MN」と「China_YR_LN」では、「China_YR_MN」のほうが古く、「China_YR_LN」のほうが新しいです)。右上は、戦国~秦~漢の頃のデータで、下は、現代の中国のデータです。図の左上の黄河中流域の人々のDNAは後世にどのくらい受け継がれたか、黄河下流域の人々のDNAは後世にどのくらい受け継がれたか、南方の人々のDNAは後世にどのくらい受け継がれたか、そういう視点で見ているのです。

驚くべきことに、左上から右上に移るところで、黄河下流域の人々のDNAは完全に消滅し、後は、黄河中流域の人々のDNAと南方の人々のDNAが形作る世界になっています。黄河中流域の人々が勢力を拡大して、中国が形成されていったことは、皆知っています。しかしそこで、南方の人々のDNAはある程度残りましたが、黄河下流域の人々のDNAは全く残らなかったのです。黄河下流域の人々は、まるごと消えたということです。そのことをはっきり示しているのが、Wang氏らの図です。

※図の左上から右上に移るところでは「China_YR_MN」が基準になっていますが、右上から下に移るところでは「China_Shandong_Qinglanfu_Historic」が基準になっているので注意してください。そのために、色使いが薄い青から薄い緑に変更されています。

Wang氏らの図は大雑把なので、もう少し深入りしましょう。図の左上では、黄河中流域の人々のDNAと黄河下流域の人々のDNAは異なっています。異なっていたのはDNAだけではありません。文化も異なっていました。黄河中流域には黄河中流域の文化があり、黄河下流域には黄河下流域の文化があったのです。

ところが、黄河中流域で栄えていた仰韶文化(ぎょうしょうぶんか)と黄河下流域で栄えていた大汶口文化(だいぶんこうぶんか)が統合されて龍山文化(りゅうざんぶんか)になるという意味深長な現象が起きます。

この現象は、筆者も昔から気になっていました。黄河中流域にいた人々が優位に立って統合されたのか、黄河下流域の人々が優位に立って統合されたのか、それとも両者が対等に交わって統合されたのか。

この問題にも、明確な答えが出ています。ここでは、Fang Hui氏らの研究を紹介しましょう(図はFang 2025より引用)。

※Yangshao=仰韶、Dawenkou=大汶口、Longshan=龍山、Erlitou=二里頭、Shandong=山東。

Fang氏らの図の左上は、仰韶文化と大汶口文化が栄えていた頃のデータです。これを見ると、仰韶文化の人々と大汶口文化の人々が全くの別物ではなかったことがわかります。紫は黄河中流域の人々のDNA、緑は黄河文明が始まる頃に黄河下流域にいた狩猟採集民のDNAを示しています。仰韶文化と大汶口文化の時点ですでに、黄河中流域の人々が黄河下流域に流れ込んでいたということです。

波乱の時代の幕開け、崩れゆく山東龍山文化、そこに現れた異質な岳石文化の記事でお話ししましたが、黄河下流域は以下のように変遷しました。

※最初の文化は「後李文化(こうりぶんか)」、次の文化は「北辛文化(ほくしんぶんか)」、最後の文化は「岳石文化(がくせきぶんか)」です。

黄河文明が始まってから終わるまでの黄河下流域の変遷を詳細に研究している考古学者のZhang Guoshuo氏は、北辛文化と大汶口文化と龍山文化に強いつながりを認める一方で、「後李文化→北辛文化」のところと「龍山文化→岳石文化」のところに大きな変化を認めていました(Zhang 1989、1994)。

Fang氏らの研究とZhang氏の指摘を踏まえると、後李文化の段階ではかつての黄河下流域の狩猟採集民のDNAが色濃く残っていたが、北辛文化の段階から黄河中流域の人々のDNAが顕著に増えてきたと見られます。

この傾向は続きます。Fang氏らの図の左上は仰韶文化と大汶口文化が栄えていた頃のデータでしたが、右上は龍山文化が栄えていた頃のデータです。青は大汶口文化から受け継いだDNA、紫は黄河中流域からのDNA、赤は南方からのDNAを示しています。黄河中流域からのDNAの流入が続いています。

Fang氏らの図の左下は、夏~殷~周の頃のデータです。殷から周に移行する3000年前頃の黄河下流域には、もうかつての黄河下流域の人々のDNAは見られません。Fang氏らのデータは、Wang氏らのデータと同じことを示しています。

黄河中流域が黄河下流域に対して優勢であったことは明らかです。しかし、北辛文化、大汶口文化、龍山文化の時代には、黄河中流域の人々のDNAが流入しても、かつての黄河下流域の人々のDNAが消えることはありませんでした。殷の時代になって、かつての黄河下流域の人々のDNAが消えたのです。東アジアの運命を決定した三つ巴、二里頭文化と下七垣文化と岳石文化の記事でお話ししたように、殷による大規模な軍事的侵攻があったと考えられます。

凄惨な話です。朝鮮半島と日本列島に多く見られ、稲作に関係があると考えられるY染色体DNAのO-M176系統が全くと言ってよいほど中国に見られず、大きな疑問とされてきました(パズルの最後の1ピースを探し求めて、注目される山東省のDNAのデータを参照)。しかし、実際のところは、父から息子へ代々伝えられるY染色体DNAの一系統(O-M176)が消えた程度の話ではなかったわけです。黄河文明が栄えていた頃に黄河下流域で暮らしていた人々は、男女ともども完全に消え、子孫を残すことが全くできなかったということです、中国には。その代わりに、朝鮮半島と日本列島に子孫を残すことになったのです。Liu Juncen氏らの研究を紹介しましょう(図はLiu 2025より引用)。

※AR=アムール川、WLR=西遼河、YR=黄河、SD=山東、DWK=大汶口、LS=龍山、CD=中国の歴代王朝の時代。

先に紹介したWang氏らの研究とFang氏らの研究と同様に、Liu氏らの研究も山東省の古代人のDNAを時系列的に調べています。しかし、Liu氏らの研究が違うのは、そこからさらに、山東省の古代人のDNAを、日本列島の縄文時代、弥生時代、古墳時代の人々のDNAと比較している点です。

Liu氏らの図のAは、山東省の古代人およびその他の古代人の発見場所を示しています。Bは、山東省の古代人の年代(何年前頃の人か)を示しています。そして、CとDが、古代人のDNAのデータです。Cの一部を拡大したのがDです。Cは中国の南方まで含んでいますが、Dは含んでいません。

図の中のInitialJomon、EarlyJomon、MidLateJomon、LateJomon、Jomon_2.8Kは、縄文時代の早い段階から遅い段階までの古代人のDNAですが、東アジア全体の中で見ると、ばらつきがとても小さいです(図のDの左下のほうに固まっています)。縄文時代は16000年前頃から3000年前頃まで非常に長く続きましたが、この時代の日本列島の人々のDNAは、バリエーションが乏しく、あまり変化しなかった可能性が高そうです(ただし、沖縄のNagabakaではばらつきがやや大きくなっており、これは別途検討が必要でしょう)。

Liu氏らの図のCとDには、山東省の古代人がたくさん示されていますが、最も古いのは、「黄+赤枠」の人々(後李文化が始まる少し前から後李文化までの人々)です。縄文人の起源を考えるうえで注目されるBianbianさんは、後李文化が始まる少し前に山東省にいた人です。次に古いのが、「青+黒枠」の人々(大汶口文化の人々)です。その次に古いのが、「オレンジ+黒枠」の人々(龍山文化の人々)です。最も新しいのが、「緑+黒枠」の人々(中国の殷王朝以降の人々)です。山東省の人々のDNAが刻々と変化していたことがわかります。ずっと同じ人々が山東省にいたわけではないということです。

図のDを見るとはっきりわかりますが、日本列島の弥生時代~古墳時代の人々のDNAは、大汶口文化の人々のDNAと縄文人のDNAが混ざっており、大汶口文化の人々のほうに寄っています。現代の日本人の起源を考えるうえで重要なのは、今山東省にいる人々ではなく、かつて山東省にいた人々なのです。

Liu氏らの図では、一つ注意しなければならないことがあります。Liu氏らは、山東省の龍山文化の人々のDNAを調べていますが、図のAに示されているように、山東省の内陸のほうからサンプルを取っています。そのために、龍山文化の人々(「オレンジ+黒枠」の人々)のDNAが殷王朝以降の人々(「緑+黒枠」の人々)のDNAに近くなっています。

しかし、先に紹介したFang氏らの研究では、大汶口文化の人々のDNAが龍山文化の人々によく受け継がれていました。Fang氏らの研究とLiu氏らの研究で差が出る理由は、山東省の海岸のほうを調べているか内陸のほうを調べているかという点にあると思われます。

現代の日本人の起源という観点からすると、山東省の大汶口文化の人々だけでなく、山東省の龍山文化の海岸寄りの人々が重要になってきそうです。

現代の日本人については、山東省の大汶口文化の人々あるいは山東省の龍山文化の海岸寄りの人々と、縄文人が混ざったのだなと理解できますが、問題はその縄文人です。

縄文人の起源は謎めいています。そこに大きな光を投げかけたのが、冒頭のCarlhoff氏らのデータです。すでにお話ししたように、Carlhoff氏らは、インドネシアのスラウェシ島で7000~7500年前頃の古代人を発見しました。しかし、この古代人が今まで見たことのないタイプで、従来の研究の枠組みで捉えることができませんでした。

冒頭のCarlhoff氏らの図について説明しましょう。Carlhoff氏らの図の右上にいるのは、黄河文明が始まる頃に中国北部にいた人たちです。右下にいるのは、長江文明が始まる頃あるいは栄えている頃に中国南部にいた人たちです。のちに、中国北部にいた人たちは、中国南部でも支配的になり、中国南部にいた人たちは、東南アジアに進出していきました。うしろに薄い色で描かれているのが現代人です。

Carlhoff氏らの研究が発表される前に、二つの大きな研究の枠組みがありました。

その一つは、Carlhoff氏らの図の右下から右上の人々を研究する枠組みです(第1の研究の枠組み)。右下から右上の人々はつながっていますが、縄文人はそこからいくらか外れています。この研究の枠組みにおいて、縄文人は特殊であると強調されてきました。

もう一つは、Carlhoff氏らの図の右下の人々とパプア人の間を研究する枠組みです(第2の研究の枠組み)。冒頭の図には描かれていませんが、右下の人々とパプア人の間には、たくさんの人がいます。オーストロネシア語族の人々が、中国南東部から台湾と東南アジアの島々を経由してオセアニアに進出していったからです。

※Carlhoff氏らの図でパプア人(Papuan)とアボリジニ(Australian)に明確な差が認められるのは注目に値しますが、ここでは深入りせず、アボリジニはパプア人といっしょくたにしておきます。

Carlhoff氏らが発見したLeang Panningeさんは、第1の研究の枠組みにも第2の研究の枠組みにも収まらない人だったのです。だから、Carlhoff氏らは視野を大きく広げたのです。その結果が、冒頭の図です。

考えてみると、人類はアフリカを出た後、中東・南アジアを通過して、東南アジアに辿り着き、そこから東アジアとオセアニアに進出していったわけですから、東アジアと東南アジアとオセアニアを視野に入れた研究というのは、理にかなっています。Carlhoff氏らの研究は、現れるべくして現われた研究と言えます。

Carlhoff氏らの図にLeang PanningeとJomonと記されていますが、どちらも大変興味深いことになっています。

Leang PanningeさんのDNAの51%がパプア・アボリジニ系で、49%が東アジア系であったことはお話ししました。パプア・アボリジニ系の人々が東アジア系の人々と交わって、Leang Panningeさんが生まれたわけです。しかし、この「東アジア系の人々」というのはだれなんでしょうか。

Carlhoff氏らの図で、Leang PanningeさんのDNAは、パプア・アボリジニ系の人々から東アジア系の人々のほうへ引き寄せられています。

パプア・アボリジニ系の人々のDNAを見てください。図の右上の人々のDNAと右下の人々のDNAに対して中立的な立場にあるのがわかるでしょうか。これは完全に予想通りです。

一般に、以下のようになるのです。

ある人間集団が、人間集団Aと別の人間集団に分かれます。そして、その別の人間集団が人間集団Bと人間集団Cに分かれます。人間集団Aは、人間集団Bとも人間集団Cとも交わっていないとします。

この時、人間集団AのDNA、人間集団BのDNA、人間集団CのDNAの関係はどうなっているでしょうか。人間集団Bは、人間集団Aではなく人間集団C寄りのDNAを示します。人間集団Cは、人間集団Aではなく人間集団B寄りのDNAを示します。人間集団Bと人間集団Cは互いに近縁ですから、これはわかりやすいでしょう。では、人間集団Aはどうでしょうか。人間集団Aは、人間集団Bと人間集団Cに対して中立的なDNAを示すのです。

そういうわけで、パプア・アボリジニ系の人々が、右上の人々と右下の人々に対して中立的なDNAを持っているのは、驚きでもなんでもありません。意外なのは、Leang PanningeさんのDNAです。パプア・アボリジニ系の人々だけでなく、Leang Panningeさんも、右上の人々と右下の人々に対して中立的なDNAを持っています。

Leang Panningeさんは、かなり南方(インドネシアのスラウェシ島)で発見されましたが、パプア・アボリジニ系の人々と右下の人々が交わって生まれた人ではないということです。かといって、パプア・アボリジニ系の人々と右上の人々が交わって生まれた人でもありません。

これは一体どういうことでしょうか。考えられるのは、こういうことです。

Leang Panningeさんの先祖には、「東アジア系の人々」がいます。しかし、この「東アジア系の人々」は、右上の人々でもないし、右下の人々でもないのです(この「東アジア系の人々」が右上の人々だったら、Leang PanningeさんのDNAはCarlhoff氏らの図で上にずれてしまいます。この「東アジア系の人々」が右下の人々だったら、Leang PanningeさんのDNAはCarlhoff氏らの図で下にずれてしまいます。実際には、そうなっていません)。

ここで問題となっている「東アジア系の人々」は、おそらく以下のような人々なのです。

あるいは以下のような人々なのです。

一番目の図と二番目の図の違いは、本質的なものではありません。一番目の図の「期間X」が短くなれば、二番目の図のようになるからです。問題の「東アジア系の人々」が、パプア・アボリジニ系ではなく東アジア系であったこと、さらに、Carlhoff氏らの図の右上の人々と右下の人々に対して中立的であったと推定されることから、一番目の図または二番目の図のような構図になっていた可能性が高いです。

冒頭のCarlhoff氏らの図は、PC1を横軸とし、PC2を縦軸とした図ですが、横方向の違いと縦方向の違いは同等ではありません。横方向の違いは大きな違いで、縦方向の違いは二次的な違いです。つまり、「パプア・アボリジニ系の人々」と「オンゲ族」と「東アジア系の人々」の間に大きな違いがあり、「東アジア系の人々」のうちの右上の人々と右下の人々の間に二次的な違いがあるということです。

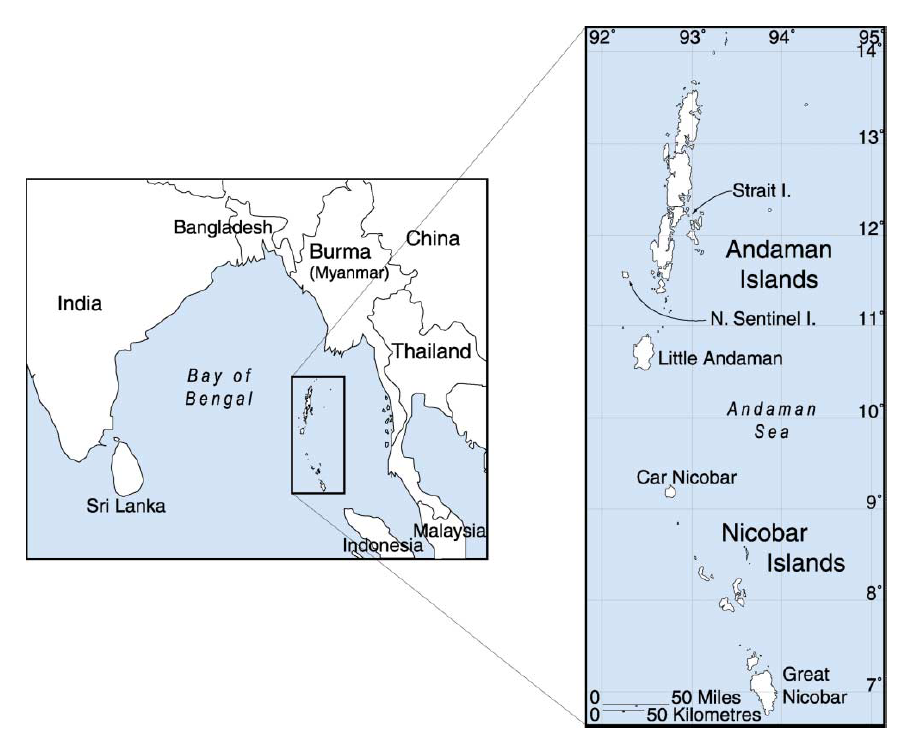

※オンゲ族は、後で詳しく取り上げますが、インド洋東部(南アジアから東南アジアに入るあたり)に浮かぶアンダマン諸島の住民です。かつては、オンゲ族に近縁な民族が、南アジアから東南アジアに入るあたりで大いに栄えていたはずですが、オーストロアジア語族(ベトナム系言語)、タイ・カダイ語族(タイ系言語)、オーストロネシア語族、シナ・チベット語族の人々がどんどん押し寄せてきたために、姿を消してしまいました。オンゲ族は、離島に取り残されました。人類学上、極めて貴重な人間集団です。

冒頭のCarlhoff氏らの図に描かれているのは、1万年前から現在に至るまでの人々ですが、Tianyuanさんだけは例外です。Tianyuanさんは、中国の北京のあたりで発見されましたが、4万年前頃の人で、他の人々と全然時代が違います。Tianyuanさんは、はるか昔の人なので、Carlhoff氏らの図の中のだれとだれが混ざってTianyuanさんが生まれたと説明することはできません。Tianyuanさんの位置づけについては、後で別個に考えることにします。

Carlhoff氏らの図で、縄文人とならんで興味深いのが、Qiheさんです。Qiheさんは、Yang Melinda氏らの研究で知られるようになった人です(図はYang 2020より引用)。

Qiheさんは、長江文明が始まろうかという頃の中国南東部の人です。Carlhoff氏らの図を見ると、縄文人は、右上の人々とOnge族(さらに、Malaysia Hoabinhianさん、Laos Hoabinhianさん)を結ぶ線上にいますが、Qiheさんは、右下の人々とOnge族(さらに、Malaysia Hoabinhianさん、Laos Hoabinhianさん)を結ぶ線上にいるように見えます。

次回の記事で詳しくお話ししますが、縄文人には、ミトコンドリアDNAのM7a系統とY染色体DNAのD-M55系統が非常によく見られます。これらの系統は、現代の日本の周辺を見渡しても、ほとんど見られません。しかし、中国南西部~インドシナ半島のあたりまで行くと、遠い縁のある系統が見られます。かつては、同一の系統が、南アジアから東南アジアに入ったあたりから日本列島まで連続する形で分布していたと考えられます。その連続した分布が、ある時期に分断されてしまったのです。いつ分断されたのでしょうか、そして、なぜ分断されたのでしょうか。

筆者もはじめは、黄河文明と長江文明が興り、その農耕民が分断したのだろうと単純に考えていました。しかし、Carlhoff氏らの図のQiheさんのDNAを見ると、単純にそう考えることには、問題がありそうです。Qiheさんは、右下の人々とOnge族(さらに、Malaysia Hoabinhianさん、Laos Hoabinhianさん)を結ぶ線上にいるように見えますが、右下の人々のほうに大きく寄っています。Qiheさんは、長江文明が始まろうかという頃の人です。

なにが言いたいかというと、Onge族(さらに、Malaysia Hoabinhianさん、Laos Hoabinhianさん)と深い関係を持つ人々は、かつてインドシナ半島~中国南西部~中国南東部~日本列島に連続して分布していたが、東アジア系の人々によって分断され、特にその分断が、黄河文明と長江文明が始まる前から起きていたのではないかということです。黄河文明と長江文明が始まる前から、東アジア系の人々が優勢で、Onge族(さらに、Malaysia Hoabinhianさん、Laos Hoabinhianさん)と深い関係を持つ人々は劣勢だったのではないかということです。

農耕が始まる前からそのような優劣があったとすれば、その優劣はなにによって生じたのでしょうか。黄河文明と長江文明が始まった後の中国だけでなく、黄河文明と長江文明が始まる前の中国も、重要になってきました。そこにも、優劣をつけるなにかがあったと考えられるからです。

縄文人のDNAのデータも、ミトコンドリアDNA、Y染色体DNA、全DNAと、かなり蓄積してきたので、それらを読み解いていくことにしましょう。

参考文献

英語

Carlhoff S. et al. 2021. Genome of a middle Holocene hunter-gatherer from Wallacea. Nature 596(7873): 543-547.

Fang H. et al. 2025. Dynamic history of the Central Plain and Haidai region inferred from Late Neolithic to Iron Age ancient human genomes. Cell Reports 44(2): 115262.

Liu J. et al. 2025. East Asian gene flow bridged by northern coastal populations over past 6000 years. Nature Communications 16(1): 1322.

Wang B. et al. 2024. Population expansion from Central Plain to northern coastal China inferred from ancient human genomes. iScience 27(12): 111405.

Yang M.A. et al. 2020. Ancient DNA indicates human population shifts and admixture in northern and southern China. Science 369(6501): 282-288.

その他の言語

Zhang G. 1989. 岳石文化来源初探. 郑州大学学报(哲学社会科学版) 01: 1-6.(中国語)

Zhang G. 1994. 岳石文化的渊源再探. 郑州大学学报(哲学社会科学版) 06: 56-62.(中国語)