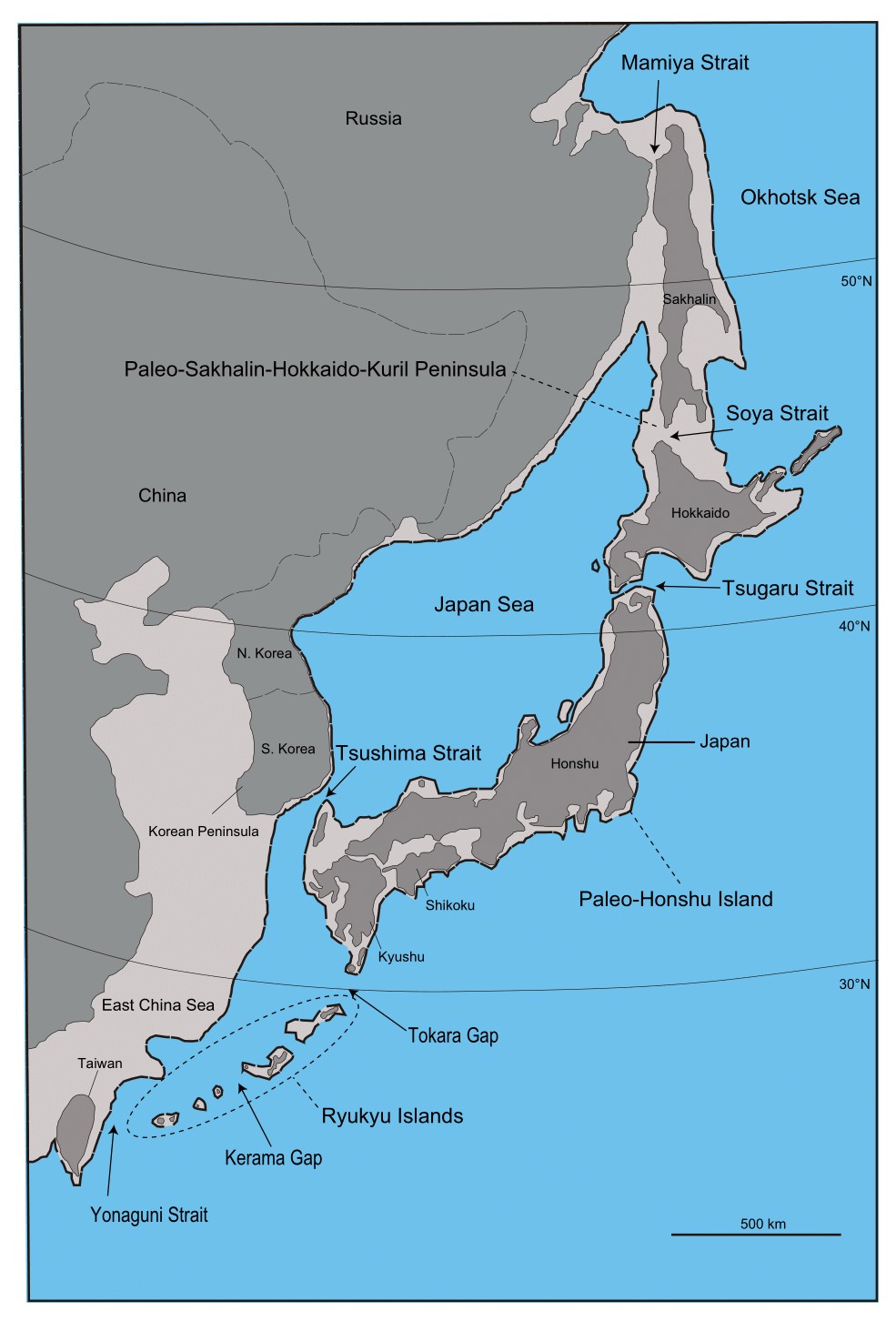

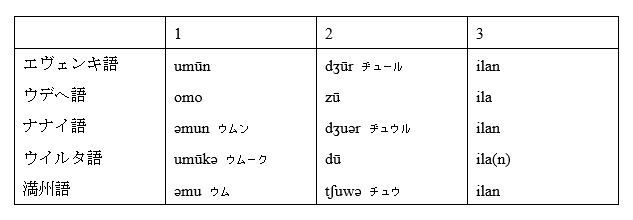

前回の記事では、日本語のɸito(1)、ɸuta(2)、mi(3)の語源が「水」であることを明らかにしました。yo(4)以降の数詞がどのように作られたのかということも興味深いですが、水と数詞の深い関係を確認するために、他言語の数詞も少し見ておきましょう。以下はツングース諸語の1~3です。

日本語の歴史をよく知るには、特に遼河周辺がどうなっていたかよく知る必要があります。かつて遼河周辺に存在した言語は日本語とツングース諸語に多くの語彙を残しているので、日本語とツングース諸語の双方を調べることが重要です。

水の惑星の記事では、ツングース諸語で飲むことを意味するエヴェンキ語ummī(語幹um-、以下同様)、ウデヘ語umimi(umi-)、ナナイ語omiori(omi-)、ウイルタ語umiwuri(umi-)、満州語omimbi(omi-)という動詞を挙げました。水を意味するum-、om-のような語があったことが窺えます。そのことは上に示した数詞の1を見ても明らかです。

日本語のumi(海)やumi(膿)は水・液体関連の語彙なので関係があることがわかりやすいですが、わかりにくいのがomoɸu(思ふ)です。以前に「面白い(おもしろい)」の怪しい語源説明の記事で、中心、心臓、心を意味する*omoという語があって、そこからomoɸu(思ふ)が作られたのではないかと述べました。

古代人はこのように考えていたの記事で、「水」を意味していた語が「中」を意味するようになるまでの過程を図解したので、もう理解のための準備はできています。「水」→「中」→「内臓」というのは一つのパターンですが、「水」→「中」→「心」というのもそれに似たパターンなのです。wata(腸)は前者のパターン、kimo(肝)は前者と後者にまたがるパターン、*omo(心)は後者のパターンといえるでしょう。

ツングース諸語の1が「水」から来たのなら、ツングース諸語の2はどうでしょうか。やはり、「水」から来たようです。ツングース諸語の2は、朝鮮語のtul(2)とも同源でしょう(朝鮮語のhana(1)とset(3)については別の機会に考察します)。

「耳(みみ)」の語源、なぜパンの耳というのか?の記事で、奈良時代に頬を意味していたturaや、毛・髪などを意味していたturaなど、様々な例を挙げ、水・水域を意味するtur-のような語があったのだろうとお話ししましたが、あの話はここにつながります。

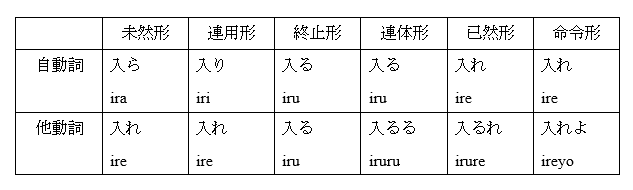

ツングース諸語の1が「水」から来て、ツングース諸語の2も「水」から来たのなら、ツングース諸語の3はどうでしょうか。日本語で関係がありそうなのは、奈良時代の自動詞のiru(入る)(四段活用)と他動詞のiru(入る)(下二段活用)です。

「あらかじめ(予め)」とは?の記事で述べたように、奈良時代の動詞の六つの活用形の中で、未然形が最もよく過去の姿を保存していると考えられます。上のiru(入る)(四段活用)とiru(入る)(下二段活用)のケースは、縄文時代の多様性を探るの記事で言及したkomu(込む)(四段活用)とkomu(込む)(下二段活用)のケースと重なります。水・水域を意味するir-のような語から日本語のiru(入る)が生まれ、水・水域を意味するkom-のような語から日本語のkomu(込む)が生まれた可能性があります。

なぜ水を意味していた語が入ることを意味するようになるのでしょうか。水に入ったり、水に入れたりすることを意味していたという点は同じで、そこから水という意味が残ったのがɸitu(漬つ)、ɸitasu(漬す)、ɸitaru(漬る)などで、水という意味が消えたのがiru(入る)とkomu(込む)なのかもしれません。日が沈むことを「日の入り」と言ってきたことを考えると、この可能性が高いと思います(画像はTRAVEL STAR様のウェブサイトより引用)。

水・水域を意味していた語が「中」を意味するようになり、「中」を意味していた語が入ること・入れることを意味するようになるパターンもあります。

※現代の日本語のhairu(入る)は、ɸaɸu(這ふ)とiru(入る)がくっついてできた語です。

ひょっとしたら、umu(埋む)やumoru(埋もる)も、意味が水から水以外の土などに移っていった語なのかもしれません(umu(埋む)は、奈良時代の時点では四段活用と下二段活用の間で揺れており、のちに下二段活用が支配的になりました(上代語辞典編修委員会1967))。

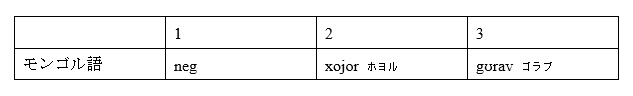

次はモンゴル語の1~3を見てみましょう。

モンゴル語のneg(1)は、ニヴフ語のɲakhr̥(1)ニャクルなどとともに、水のことをnak-、nag-のように言う言語群が存在したことを示しています。

xojor(2)は、テュルク諸語のヤクート語xaja(山)ハヤのような語やウラル語族のネネツ語xoj(山)ホイのような語があって、石、岩、斜面、丘、山などを意味しているため、水・水域を意味していた語がその横の部分を意味するようになったパターンと見られます。

gʊrav(3)は、gʊrvanゴルバンという形もあり、ウラル語族のフィンランド語korva(耳)やkolme(3)などと同源と考えられます。やはり、水から来ていることは確実です。

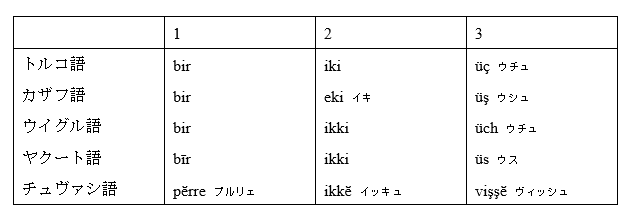

このように、水と数詞の間に深い関係が認められるのは、日本語だけではありません。ツングース諸語とモンゴル語もそうなら、テュルク諸語もそうではないかと考えたくなるところです。実際、テュルク諸語の1~3も水から来ているようです。しかし、テュルク諸語の数詞には大いに考えなければならない問題が含まれています。

※チュヴァシ語にはpӗr(1)、ikӗ(2)、ik(2)、vişӗ(3)、viş(3)という形も見られます。

テュルク諸語の1は、水のことをmark-、mirk-、murk-、merk-、mork-(mar-、mir-、mur-、mer-、mor-、mak-、mik-、muk-、mek-、mok-)のように言っていた巨大な言語群から来ていると考えられます(mの部分は言語によってbであったり、pであったり、wであったり、vであったりします)。

テュルク諸語の2は、水のことをjak-、jik-、juk-、jek-、jok-のように言っていた巨大な言語群から来ていると考えられます(jは日本語のヤ行の子音です)。

テュルク諸語の1と2は十分に納得できます。問題はテュルク諸語の3です。テュルク諸語の3はモンゴル語のus(水)を思い起こさせます。

テュルク諸語は、よく似た言語の集まりといえます。それに対して、モンゴル諸語は、あまりに似ていて、方言の集まりのようです。モンゴル諸語だけを研究しても、せいぜい過去何百年ぐらいのことしかわからないということです。何百年か前のモンゴル語では水のことをusuまたはusunと言っていましたが、それ以前になんと言っていたかは不明です。

テュルク諸語は、よく似た言語の集まりですが、少なくとも2000年ぐらいの歴史はあります。テュルク諸語の3は、テュルク諸語全体に共通しているので、テュルク祖語の時代から存在していると考えられます。テュルク諸語の中で、チュヴァシ語は他の言語から早くに分かれており、昔の姿をよく見せてくれることがあります。

モンゴル語の祖先にあたる言語とそれに近縁な言語が言語群を形成していて、その言語群からテュルク祖語あるいはもっと前の段階の言語に語彙が入ったと見られます。モンゴル側で「水」を意味していた語が、テュルク側で「3」を意味するようになったということです。モンゴル語のus(水)が遠い昔にはチュヴァシ語のvişşӗ(3)のような形をしていた可能性も出てきました。モンゴル語のus(水)はアイヌ語wakka(水)、朝鮮語mul(水)、エヴェンキ語mū(水)などに容易には結びつきそうにありません。実際のところはどうだったのでしょうか。

現生人類は遅くとも45000年前には北ユーラシアに出現しており、そこから展開してきた言語の歴史は相当複雑であったと思われます。しかし、言語は多数あったとしても、語族が多数あったとは考えがたいです。農耕・牧畜が始まるよりはるか前の旧石器時代、しかも北ユーラシアです。人間の数自体が極めて少なかったはずです。

現在北ユーラシア(ヨーロッパから東アジアまで)に残っている言語、そしてアメリカ大陸に残っている言語を頼りに、かつて北ユーラシアに存在した言語を徐々に捉えようとしていますが、そうして浮かび上がってくる言語同士がどのような関係にあったのかということも同時に考えていかなければなりません。5000年前あるいは10000年前に全然違う形をしていた語も、45000年前には同じ形をしていたかもしれないのです。

補説

イライラする

水を意味する*iraのような語からiru(入る)という動詞ができたのではないかと述べました。おそらく現代の日本語のirairasuru(イライラする)も無関係でないと思われます。

「生きる」の語源の記事で、abaru(暴る)、ikaru(怒る)、midaru(乱る)の例を挙げましたが、水・水域が荒れることを意味していた語が、人が荒れることを意味するようになります。irairasuru(イライラする)もこのパターンと考えられます。

irairasuru(イライラする)のほかに、iradatu(いら立つ)という言い方もあります。現代の日本語で「波が立つ、波を立てる」あるいは「波風が立つ、波風を立てる」と言っていることを思い起こしてください。iradatu(いら立つ)ももともと、水・水域が荒れることを意味していたにちがいありません。

参考文献

上代語辞典編修委員会、「時代別国語大辞典 上代編」、三省堂、1967年。