私たちが「日本語はどこから来たのか」という問いを発する時、私たちは極めて深刻な偏見にとらわれています。

日本語の本格的な文字記録が残っているのは、奈良時代(710~794年)からです。奈良時代は、古事記、日本書紀、万葉集などが完成した時代です。

奈良時代の日本語は、今から1200~1300年ぐらい前の日本語です。奈良時代の日本語は、現代の日本語とある程度異なりますが、奈良時代の日本語を見て、「これは日本語ではない」と言う人はいません。

日本語は確かに過去1200~1300年ぐらいの間に変化しましたが、その変化はたかが知れているということです。1200~1300年の間に起きる変化がそうなのですから、100年の間に起きる変化はもっとたかが知れているでしょう。

私たちが今話している日本語はいきなり生じたものなのかというと、そうではありません。そのもとになった、少し違う100年前の日本語があります。

100年前の日本語はいきなり生じたものなのかというと、そうではありません。そのもとになった、少し違う200年前の日本語があります。

200年前の日本語はいきなり生じたものなのかというと、そうではありません。そのもとになった、少し違う300年前の日本語があります。

・

・

・

こうやってどんどん日本語の歴史を遡れそうです。1万年前の日本語だって、2万年前の日本語だって、3万年前の日本語だって考えられそうです。

しかし、注意しなければならないことがあります。

それは、奈良時代から現代に至るまでの1200~1300年ぐらいの期間(あるいはもう少し長い期間)が、人類の歴史において、非常に特殊な期間であるということです。

なにがそんなに特殊なのかというと、「国家」の存在です。

国家というのは、枠のようなものです。

枠の内側にいる人々を外に出られないようにする、枠の外側にいる人々を内に入れないようにする、そういう枠です。

日本という枠の中は、日本語一色です。

しかし、かつてはこのような状況ではなかったのです。

関西とその周辺の地名は特に重要、漢字に騙されてはいけない!大阪(おおさか)の由来とは?の記事で少しお見せしましたが、「水」のことをmiduと言う言語だけでなく、「水」のことをkaɸaのように言う言語、「水」のことをamaのように言う言語、「水」のことをsakaのように言う言語、「水」のことをwakaのように言う言語(アイヌ語の「水」はwakkaです)、「水」のことをyamaのように言う言語、「水」のことをnagaのように言う言語、「水」のことをkaraのように言う言語などもあったのです。

人類の言語において非常に変わりにくい「水」を意味する語ですらこれだけばらばらなのですから、日本列島に実に様々な言語が存在していたことは明らかです。これを、武力によって日本語一色に染め上げたのです。そして、それが起きたのは、奈良時代から見てそんなに前ではないということです。倭王の「武」(雄略天皇と見られる)が中国の皇帝に伝えていた通りです(関西とその周辺の地名は特に重要、漢字に騙されてはいけない!大阪(おおさか)の由来とは?を参照)。

なにが言いたいかというと、「国家」が存在する時代の言語のあり方と、「国家」が存在しない時代の言語のあり方は、同じように考えることはできないということです。人類の歴史のほとんどは、「国家」が存在しない時代なのです。

上に描いた「日本」という枠を、もう一度見てください。このような枠がなかったら、どうなるでしょうか。

まず自明ですが、枠がなければ、人の移動が自由です。ある言語が話されているところへ、よそから人が入ってきます。逆に、ある言語が話されているところから、よそへ人が出ていきます。こういうことが、当たり前のように起きます。

つまり、人間のDNAと言語がそれほど強く結びついていません。その結果、DNAが似ている人間と人間が全然違う言語を話すことになったり、DNAが全然違う人間と人間が似ている言語を話すことになったりします。

「国家」という枠の中にずっと閉じ込められている現代人は、このような状況を考えるのがとても苦手です。

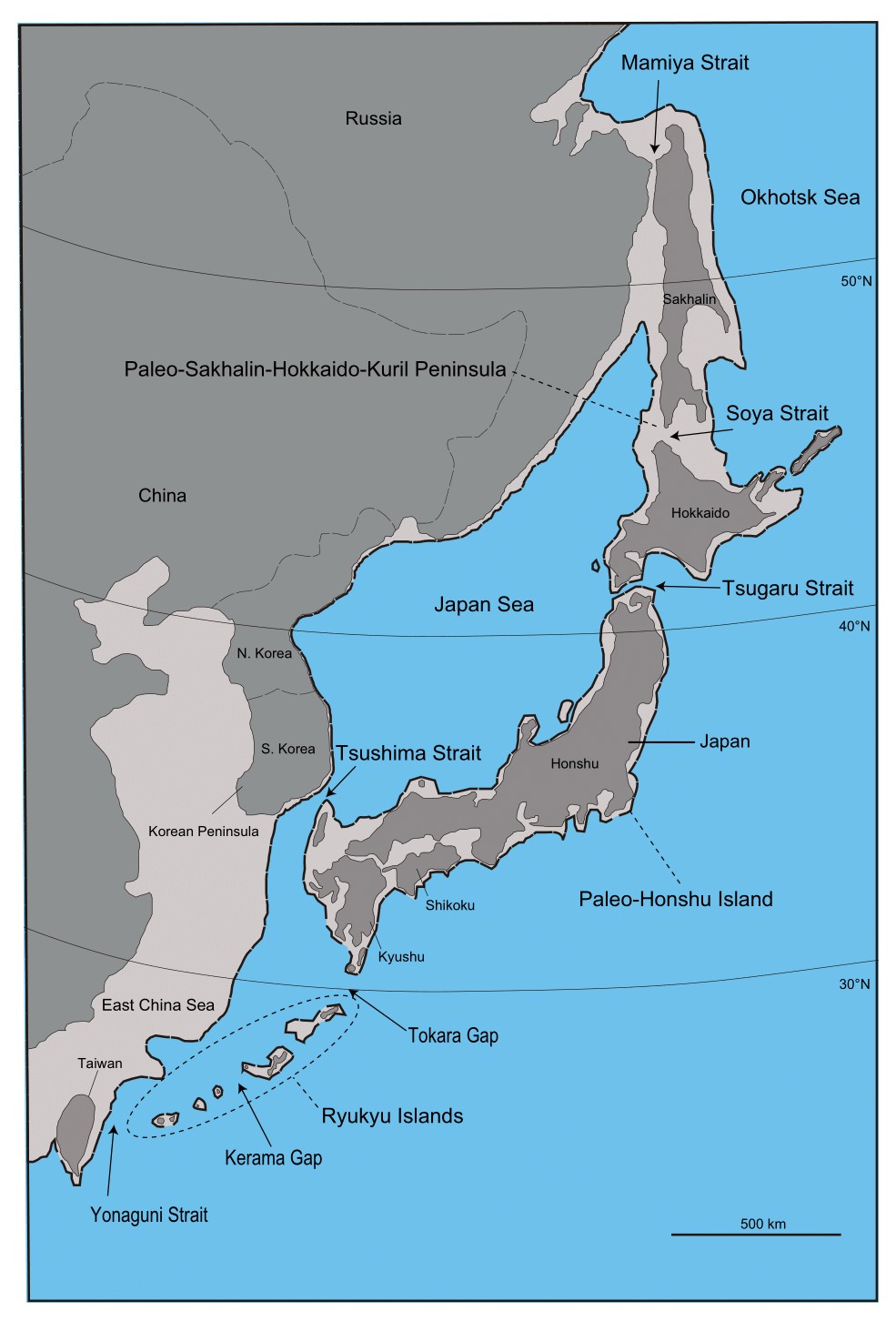

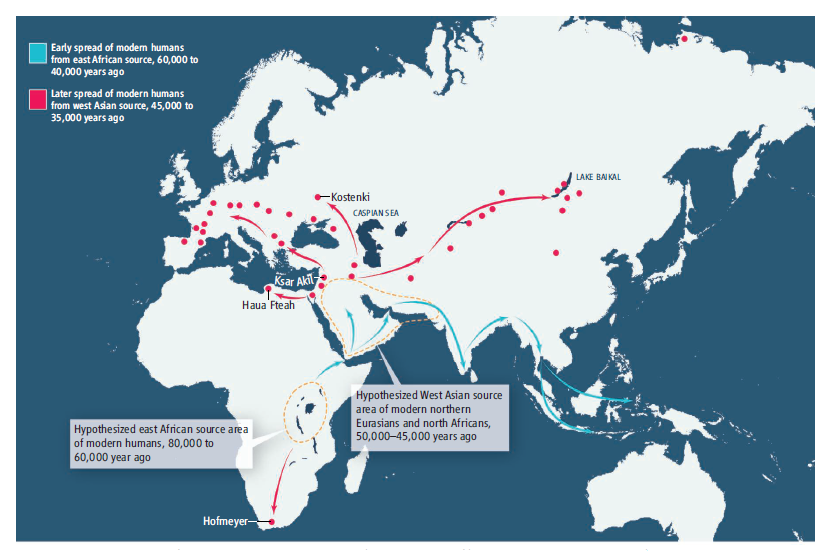

人類が東アジアに現れる場面を思い出しましょう(図はGoebel 2007より引用)。

ポイントは、アフリカから中東に出て、中央アジア経由で東アジアにやって来た人々と、東南アジア経由で東アジアにやって来た人々がいたということです。

ヒマラヤ山脈という巨大な障壁があるので、中央アジア(赤いルート)か東南アジア(青いルート)を通らないといけません。中央アジアを通ってきた人々と東南アジアを通ってきた人々が出会うのが、東アジアです(図はYang 2024より引用)。

当時の様子です。図中の緑色の四角は、新しいタイプの石器を使う中央アジアからやって来た人々の遺跡です。そして、黄色の四角は、古いタイプの石器を使う東南アジアからやって来た人々の遺跡です(黄色の四角の一部は、旧人類の遺跡である可能性があります)。

図中の27は、最近注目されている中国の峙峪遺跡(じよくいせき)で、緑色の四角に属する遺跡です。45000年前頃の遺跡かと注目されています。ちなみに、日本に石器が現れるのは、37000年前頃からです。

日本、朝鮮、中国北部が並ぶあたりは、ちょうど中央アジアからやって来た人々と東南アジアからやって来た人々が出会うあたりです。

このように、東アジアの歴史は最初から訳ありです。

中央アジアからやって来た人々と東南アジアからやって来た人々が出会って、その後どうなったのでしょうか。

示唆的なのが、アメリカ大陸のインディアンのDNAです。前回の記事でお話ししたように、インディアンのDNA全体を調べると、その30~40%ほどが中央アジアから来ており、60~70%ほどが東南アジアから来ています。

母から娘に代々伝えられるミトコンドリアDNAを調べると、インディアンのミトコンドリアDNAの大部分は東南アジアから来た系統です。

ここまではいいのです。問題はY染色体DNAです。

父から息子に代々伝えられるY染色体DNAを調べると、インディアンのY染色体DNAはほぼすべて中央アジアから来た系統なのです(インディアンのDNAから重大な結果が・・・を参照)。

これは一体どういうことでしょうか。

インディアンのDNA全体を調べた時に、30~40%ほどが中央アジアから来ており、60~70%ほどが東南アジアから来ているわけですから、中央アジアから来た人々より、東南アジアから来た人々のほうが人数が多かったことは間違いないでしょう。

ここで、中央アジアから来た集団が、東南アジアから来た集団よりなんらかの点で優位にあったとしたらどうでしょうか。特に中央アジアから来た集団の男性が、優先的に子づくりに参加するのではないでしょうか。インディアンのDNA(DNA全体、ミトコンドリアDNA、Y染色体DNA)は、まさにそのような状況を思わせるのです。

人類はアフリカ出身で、先ほどの地図の青いルートの人々は、慣れ親しんだ熱帯を移動していった人々です。それに対して、赤いルートの人々は、未知の環境に乗り出していった人々です。新しいもの・新しいことをいろいろと考え出しそうなのは、赤いルートの人々です。

中央アジアから東アジアへ移動する場合は、同緯度の移動で済みますが、東南アジアから東アジアへ移動する場合は、低緯度から高緯度への移動になります。赤いルートの人々は、青いルートの人々より有利だったでしょう。

私たちは、南のほうで農耕が始まり、高度な文明が発達したことをよく知っています。しかし、農耕が始まったのは、せいぜい1万年前ぐらいです。ここでお話ししているのは、それよりはるかに前の時代です。北のほうで暮らす人々が先進的な時代もあったのです。

ここで気になるのが、言語の問題です。

東アジアでは、遼河流域、黄河流域、長江流域で農耕が始まり、遼河文明、黄河文明、長江文明が発達しましたが、遼河流域、黄河流域、長江流域で農耕を始めた人々が話していた言語はどこから来たのでしょうか。

インディアンのDNAからは、農耕が始まる前に北のほうの人々が強い影響力を持っていたことが窺えます。遼河流域、黄河流域、長江流域で農耕を始めた人々が話していた言語は、北のほうから来たのでしょうか、それとも、南のほうから来たのでしょうか。

これは非常に興味深い問題ですが、どうやら、遼河流域、黄河流域、長江流域で農耕を始めた人々が話していた言語は、北のほうから来た可能性が高そうです。

先ほどの地図の青いルートの人々も、赤いルートの人々も、それぞれの言語を話していました。しかし、青いルートの人々の言語はもう、パプアニューギニアとオーストラリア(アボリジニ社会)にしか残っていないようです。

ちょっと衝撃的ですが、日本語どころか、シナ・チベット語族の言語も、ミャオ・ヤオ語族の言語も、タイ・カダイ語族の言語(タイ系言語)も、オーストロアジア語族の言語(ベトナム系言語)も、オーストロネシア語族の言語も、北のほうから来た可能性が高そうです。

衝撃的というのは、もしその通りだとすると、DNAと言語が全くと言ってよいほど一致しないからです。すでに述べたように、アメリカ大陸のインディアンのDNAの30~40%ほどは中央アジアから来ています。しかし、現代の東アジア・東南アジアの人々のDNAには、中央アジアからの要素はほんの少ししか認められません。にもかかわらず、現代の東アジア・東南アジアの人々が話している言語は、北のほうから来ているようなのです。

東ユーラシアでなにが起きたのか、少しずつ探っていきましょう。

参考文献

Goebel T. 2007. The missing years for modern humans. Science 315(5809): 194-196.

Yang S. et al. 2024. Initial Upper Palaeolithic material culture by 45,000 years ago at Shiyu in northern China. Nature Ecology & Evolution 8(3): 552-563.