「生意気(なまいき)」とは何か、誰もが違和感を覚える「舐める」と「ナメる」の記事で「意味の干渉」についてお話しし、タイミングがよいので、日本語の隣人の話をします。

「水」のことをmat-、mit-、mut-、met-、mot-のように言ったり、bat-、bit-、but-、bet-、bot-のように言ったり、pat-、pit-、put-、pet-、pot-のように言ったりしていた隣人です。日本語にとっては、単なる隣人ではなく、近縁関係にある隣人です。

これらの隣人をよく知ることは、非常に重要です。日本語が大陸にいた時に、日本語が中国語と朝鮮語に直接接触しなくても、日本語の隣人が中国語と朝鮮語に直接接触した可能性があるからです(無数の小さい言語が存在していた時代には、後者のほうがはるかに可能性が高いです)。

話の都合上、「水」のことをpataのように言っていた隣人を中心に見ていきます。

「水」のことをpataのように言っていた日本語の隣人が、朝鮮語に出会ったら、どうなるでしょうか。pataは、「水」を意味することができなくなって、「海」を意味しようとするかもしれません。「川」を意味しようとするかもしれません。「雨」を意味しようとするかもしれません。

実際、朝鮮語では、「海」のことをpadaと言います。「川」は、古代中国語のkæwng(江)カウンを取り入れて、kaŋカンと言います。「雨」のことは、piと言います。

pada(海)は、日本語の近縁言語から入った可能性が非常に高いです。pi(雨)は、一音節なので、検討の余地が残ります(しかし、日本語のpityapitya(ぴちゃぴちゃ)、ɸitu(漬つ)(未然形ɸita)、ɸitasu(浸す)、ɸitaru(浸る)などの語から、「水」のことをpitaのように言う言語があったことは確実です)。

日本語のbatabata(ばたばた)とbasabasa(ばさばさ)、batyabatya(ばちゃばちゃ)とbasyabasya(ばしゃばしゃ)のような語を見れば、[t]~[tʃ]~[ʃ]~[s]の間で発音変化が頻繁に起きていたこともわかります([t]は「タ、ティ、トゥ、テ、ト」の類、[tʃ]は「チャ、チュ、チョ」の類、[ʃ]は「シャ、シュ、ショ」の類、[s]は「サ、スィ、ス、セ、ソ」の類です)。

そうであるなら、朝鮮語のmasida(飲む)マシダ(daは動詞・形容詞に付く形式的な要素です)も、「水」のことをmat-、mit-、mut-、met-、mot-のように言っていた日本語の近縁言語から入った可能性が高いです。

※朝鮮語にはmit(下)ミ(トゥ)という語もあり、これも絶対に無視できません。「水」→「雨」→「落下、下方向、下」の超頻出パターンです。

上のpada(海)やmasida(飲む)が非常に重要なのは、「水」→「海」という意味変化、「水」→「飲む」という意味変化がダイレクトだからです。「水」が、いくつもの意味変化を経て、「海」を意味するようになった、あるいは、「水」が、いくつもの意味変化を経て、「飲むこと」を意味するようになった、そういう間接的なストーリーは考えられないのです。日本語の近縁言語が直接、朝鮮語に接したということです。

日本語のumi(海)とuna(海)は、ミャオ・ヤオ系言語から入った語で、nomu(飲む)は、タイ系言語から入った語でした。同じように、朝鮮語のpada(海)は、日本語の近縁言語から入った語で、masida(飲む)も、日本語の近縁言語から入った語のようです。これは、順当と言ってよいでしょう。朝鮮語も、多数の言語が消えていく中で生き残った有力な言語です。遼河文明の影響を受けることがなければ、それは不可能だったでしょう。

要するに、日本語の歴史はもちろん、朝鮮語の歴史を知るうえでも、東アジアの歴史を知るうえでも、日本語の近縁言語を知ることは重要だということです(お話しするのはまだ先になりますが、北ユーラシアの壮大な歴史を知るうえでも、大変重要になってきます)。

日本語の近縁言語を知ることの重要性を認識したうえで、「水」のことをpataのように言っていた言語をクローズアップしましょう。

いざ本題へ

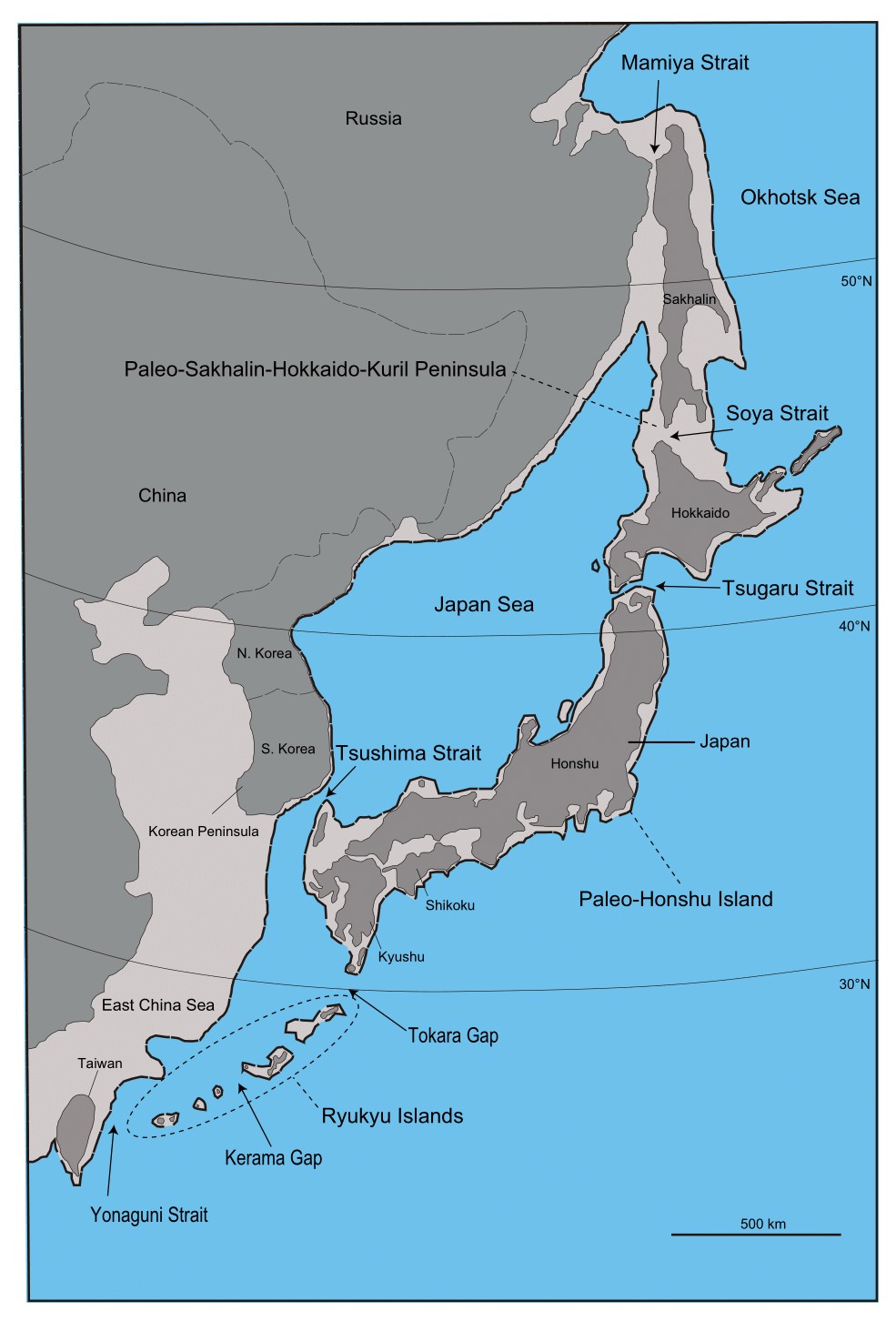

先ほどの図をもう一度貼ります。

まずは、海の図から始めましょう。

「水」を意味していた語が、「海」または「波」を意味するようになるのは、よくあるパターンです。しかし、「海」も「波」も人気の行き先なので、すぐに他の語に占められてしまいます。「海」も「波」も意味できない場合は、どうしたらよいでしょうか。

前に、波に揺られての記事で少しお話ししましたが、「揺れること、動くこと」を意味するようになるのです。陸の上に置いた物は、動かないでしょう。しかし、水の上に浮かんでいる物は、どうでしょうか。ふらふらと動きますね(uku(浮く)(未然形uka)、ukabu(浮かぶ)とugoku(動く)、ugomeku(蠢く)を見ると、似ていないでしょうか)。

日本語にɸataraku(働く)という語がありました。現代のhataraku(働く)とはちょっと違っていました。ɸataraku(働く)の使用例を岩波古語辞典(大野1990)から引いてみます。

- 「俄かに弓に箭を番ひて、本の男に差し充て強く引きて、『おのれ働かば射殺してむ』と云へば」(今昔物語集)

- 「死にて六日といふ日の未の時ばかりに、にはかにこの棺働く」(宇治拾遺物語)

上の例は、弓矢を引いて、動いたら殺すぞと言っています。下の例は、死体が入っているはずの棺が動いたと言っています。

これらの例からわかるように、ɸataraku(働く)は、ugoku(動く)と同じ意味でした。

「水」を意味していたpataのような語が、「水」を意味できず、「海」も「波」も意味できず、「動くこと」を意味するようになったのです。

現代の日本語でも、「今、ばたばたしておりまして」などと言いますね。このbatabata(ばたばた)も同じところから来ており、動きまわることを意味しているのです。

zitabata(じたばた)も関係があるでしょう。この語は、「足」を意味するsitaと「動くこと」を意味するpataがくっついたと見られます。日本語では、昔からiとuの間の発音変化が盛んで(一年ぶりの記事、まずは昔の話題の続きから、ついにベールを脱ぐミャオ・ヤオ語族を参照)、sutasuta(すたすた)という語が残っているので、sitaが「足」を意味することもあったと考えられます。

dotabata(どたばた)も、騒がしく歩くあるいは走ることを表すdotadota(どたどた)があるので、「足」+「動く」でしょう。

ɸataraku(働く)と同様に、ɸatameku(はためく)も、「動くこと」を意味していたはずです。しかし、ɸatameku(はためく)という動詞では、「意味の干渉」が強く起きているように見受けられます(「意味の干渉」については、「生意気(なまいき)」とは何か、誰もが違和感を覚える「舐める」と「ナメる」を参照)。

左のɸataに、右のɸataが干渉してきます。その結果、ɸatameku(はためく)は、かつてのように自由に動きを表すことはできず、旗のような動きしか表せなくなったのです。

ちなみに、ɸata(旗)はどこから来たのでしょうか。

奈良時代の日本語には、ɸata(旗)のほかに、ɸata(機)という語がありました。ɸata(機)は、布を織る機械です。「布を織る」とは、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)を組み合わせて布を作ることです(図は藤岡糊付所様のウェブサイトより引用)。

要するに、ɸata(機)とは、糸から布を作る機械です。

ɸata(旗)とɸata(機)には、「糸」が共通しています。

現代人は、ほとんど完成品を買うだけですが、昔の人にとっては、糸から布、布から服に至るプロセスはもっと身近であったと考えられます。そのプロセスを自分で行わないとしても、身近にいるだれかが行うのを見ていたでしょう。糸の状態でも、布の状態でも、服の状態でも、kinu(絹、衣)という語が使われていましたが、これも、全く違和感のないことだったのでしょう。

豊富な糸関連の語彙の中で、ɸataは「糸」を意味しようとしたが、他の語に押され、糸から作られる織物(ɸata(旗))と、糸から織物を作る機械(ɸata(機))を意味するようになったと見られます。

「水」を意味していた語が「糸」を意味するようになるのは、頻出パターンです。「水」を意味していた語が、「(水と陸の)境」を意味するようになり、「境」を意味していた語が、「線状のもの」を意味するようになるのです。「水」を意味していたpataのような語も、このパターンをたどったと見られます。

ミャオ・ヤオ系言語で「水」を意味したam、an、aŋ、um、un、uŋ、om、on、oŋのような語は、amu(編む)(未然形ama)、ami(網)になったと考えられます。タイ系言語で「水」を意味したnam、nim、num、nem、nomのような語は、日本語の糸関連の語彙を見る限り、naɸa(縄)、naɸu(綯う)(未然形naɸa)(糸などをねじり合わせる作業)、nuɸu(縫ふ)などになったのではないかと思われます。三省堂時代別国語大辞典上代編(上代語辞典編修委員会1967)が指摘しているように、niɸiname(新嘗)がかつてniɸinami、niɸinaɸe、niɸinaɸiと呼ばれていたことを考えれば、namのmの部分がbになるだけでなく、p(またはɸ)になることもあったと考えられます。一般に、m~b~p(またはɸ)の間は発音変化が起きやすいところなので、そう考えることに無理はありません。むしろ、m~bの間でだけ変化が起きて、b~p(またはɸ)の間では変化が起きないと考えるほうが不自然です。niɸiname(新嘗)というのは、神に新穀を捧げて収穫を感謝し、自らもそれを食べる古来の儀式のことです。

※ミャオ・ヤオ語族から日本語にuna(海)という語が入りましたが、この語も「動くこと」を意味するようになったようです。まずは、uneru(うねる)です。現代でも「海のうねり」と言いますね。水の上に浮かんでいる物がふらふらと動いているところを想像していただければと思いますが、特に向きを変える動きを意味しやすいようです。uneune(うねうね)がまさにこれです。

ややわかりにくいのが、unagasu(促す)です。英語で「促すこと」をurgeと言ったり、promoteと言ったりします。urgeも、promoteも、昔は今ほど抽象的ではなく、「前に押すこと、前に動かすこと」を意味していました。日本語のunagasu(促す)もこれです。ただ、かつて存在したはずの自動詞のunagu*が完全に消えており、他動詞のunagasu(促す)だけが残っているので、わかりにくくなっています。

次に、川の図に移りましょう。

これは、「水」を意味していた語が、横の部分を意味するようになるパターンです。

「水」を意味していたpataのような語が、横の部分を意味するようになり、日本語のɸata(端、辺)になったことは、すでにお話ししました。そこで終わらず、ɸata(畑)/ ɸatake(畑)(古形ɸataka*)やɸada(肌)/ɸadaka(裸)にもなったという、びっくりする話もしました(前回の記事を参照)。

ここでは、それ以外の話をしましょう。

「水」を意味したpataのような語は、奈良時代の日本語のɸata(端)とɸasi(端)からわかるように、あまり変わっていない形で日本語に残ることもあれば、大きく変わった形で日本語に残ることもありました。たどってきた経緯が少し違うということです。ɸati*やɸasa*のような形もあったでしょう。

「水」を意味していた語は、「陸地」を意味するようになることがありますが、「水と陸の境」を意味するようになることもあります(先ほどお話しした、「糸」を意味しようとしたがそれができなかったɸata(旗)とɸata(機)も、この後者のケースです)。

ややこしいことに、この「水と陸の境」を意味する語が、「間」を意味するようになることがあるのです。

実際、奈良時代の日本語には、ɸasi(端)という語のほかに、もう消滅しかかっていましたが、ɸasi(間)という語がありました。

「端」を意味する語がɸasiで、「間」を意味する語がɸasiだと、さすがに都合が悪いです。だから、ɸasi(間)は消滅しかかっていたのでしょう。消滅しかかったɸasi(間)はどうやら、両岸の間に設置されるɸasi(橋)になったようです。昔の日本人は、現代なら「はしご」や「階段」と呼ぶようなものまで、ɸasi(橋)と呼んでいました。隔たりのある二地点の「間をつなぐもの」という認識だったのでしょう。

ɸasi(間)のほかに、ɸasa*(間)という語もあったと思われます。

ɸasi(端)とɸasi(間)よりはましですが、ɸasi(端)とɸasa*(間)も紛らわしいです(しかも、ɸata(端)もあります)。

ɸasi(間)は、ɸasi(橋)になって生き残りましたが、ɸasa*(間)は、類義語のma(間)を結合し、ɸasama(はさま)として生き残ったようです。ɸasama(はさま)から、ɸasamu(はさむ)、ɸasamaru(はさまる)、さらにɸasami(はさみ)ができ、ɸasama(はさま)自身は、ɸazama(はざま)と濁りました。

ɸasi(間)は、場所を意味するta(konata(こなた)やkanata(かなた)のta)を結合して、「間」という意味を保とうとしたこともあったかと思われます。その名残が、中途半端であることを意味したɸasita(はした)です。「はした金」はもともと、中途半端なお金のことでした。今では、わずかなお金を意味するのが普通でしょう。

ɸasitanasi(はしたなし)も関係がありますが、もっと難しいです。忙しいことを意味するseɸasi(せはし)にnasi(なし)がくっついて強調されたのがseɸasinasi(せはしなし)ですが、それと同様に、中途半端であることを意味するɸasita(はした)にnasi(なし)がくっついて強調されたのがɸasitanasi(はしたなし)です。このnasi(なし)は珍しいですが、奈良時代からありました。中途半端であることから「なっとらん(成っていない)」となり、「なっとらん(成っていない)」が強調されたのが、ɸasitanasi(はしたなし)です。無作法であるという意味です。

「水」を意味していたpataのような語も、ずいぶん遠くまで来たものです。

※おそらく、ɸasi(箸)も今回の話に無関係ではないでしょう。「間」を意味したɸasama(はさま)からɸasami(はさみ)が生まれたことを考えると、ɸasi(箸)の背後にもɸasi(間)があると思われます。同じɸasi(間)から生まれたɸasi(橋)とɸasi(箸)がなぜ異なるアクセントを持つようになったのかということですが、ɸasi(橋)とɸasi(箸)は全く別の物であり、経緯が少し違うのでしょう。ɸasi(橋)とɸasi(箸)が同じ場所で同時に生まれたとは考えづらいです。筆者が生まれ育った関東では、「橋」は「し」にアクセントを置き、「箸」は「は」にアクセントを置くのが普通ですが、関西では、「橋」の「は」にアクセントを置き、「箸」の「し」にアクセントを置く逆のパターンを耳にします。

(続く)

参考文献

大野晋ほか、「岩波 古語辞典 補訂版」、岩波書店、1990年。

上代語辞典編修委員会、「時代別国語大辞典 上代編」、三省堂、1967年。