魏志倭人伝には、以下の記述があります(藤堂2010)。

其八年、太守王頎到官。倭女王卑彌呼與狗奴國男王卑彌弓呼素不和、遣倭載斯・烏越等詣郡、說相攻撃狀。遣塞曹掾史張政等因齎詔書・黄幢、拜假難升米爲檄告喩之。

其の八年、太守王頎、官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴国の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭の載斯・烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史張政等を遣わし、因りて詔書・黄幢を齎し、難升米に拝仮せしめ、檄を為りて之に告喩せしむ。

「其八年」というのは、中国の「正始八年」、すなわち「西暦247年」のことです。倭王の卑弥呼(ひみこ)が狗奴国の男王の卑弥弓呼(ひみくこ)と対立し、戦いが起きていることを伝えています。「素不和(素(もと)より和せず)」という表現は、注意を引きます。卑弥呼にとって、卑弥弓呼は、新しく現れた敵対者ではなく、昔から知っている敵対者だったということです。

前回の記事では、昔の日本語に統治者・支配者を意味するɸikoという語があったようだと述べました。この統治者・支配者を意味するɸikoが、目上の男に対して使われる敬称になったり、目上の男を意味するようになったり、一般に男を意味するようになったり、男の名前に組み込まれたりしたわけです。

上記の支配者・統治者を意味するɸikoはもちろんですが、ɸimiko(卑弥呼)とɸimikuko(卑弥弓呼)という名も注目に値します。ɸimiko(卑弥呼)とɸimikuko(卑弥弓呼)という名がよく似ていることから、これらは人名というより、地位に付けられた名であろうと述べました。

ɸiko、ɸimiko、ɸimikukoのほかに、もう一つ注目したい言葉があります。それは、卑弥呼よりも後の時代の日本で、天皇などに対して用いられたɸinomiko(日の御子)という言葉です。ɸiko、ɸimiko、ɸimikuko、ɸinomikoと並べてみると、統治者・支配者を意味していたɸikoという語は、ɸi(日)とko(子)がくっついた語だったのだろうと推測できます。

この推測には、無理がありません。古代中国にthen(天)テンとtsi(子)ツィをくっつけたthen tsi(天子)テンツィという語があり、これが統治者・支配者を意味していましたが、それと同様の発想です。

卑弥呼が即位する場面を思い出してください(日本の誕生のからくり、まさかこのようにして生まれた国だったとは・・・などを参照)。九州連合と本州・四国連合の間で行われた倭国大乱が終わり、各国の王たちが卑弥呼を共立する場面です。

当時の日本列島にはいくつもの国があり、それぞれの国に統治者・支配者がいました。それらの統治者・支配者が連合を作り、この連合の最高位に一人の少女を据えました。この地位は、従来の統治者・支配者の地位とは違います。この地位は、従来の統治者・支配者の地位の上に作られた別格の地位です。だから、従来のɸiko(日子)という言葉は使わず、特別なɸimiko(日御子)という名が付けられたと見られます。mi(御)は尊敬・畏敬の念を表す接頭語です(例えば、kokoro(心)からmikokoro(御心)が作られます)。太陽を意味するɸi(日)と尊敬・畏敬の念を表すmi(御)と子どもを意味するko(子)から作られたのがɸimiko(日御子)ですから、共立された一人の少女をこのように呼ぶことに問題はありません。

ɸiko(日子)、ɸimiko(日御子、卑弥呼)、ɸinomiko(日の御子)は理解しやすいですが、難解なのがɸimikuko(卑弥弓呼)です。ɸimikuko(卑弥弓呼)のɸiはɸi(日)、miはmi(御)、koはko(子)と予想されますが、ɸimikuko(卑弥弓呼)のkuはなんでしょうか。

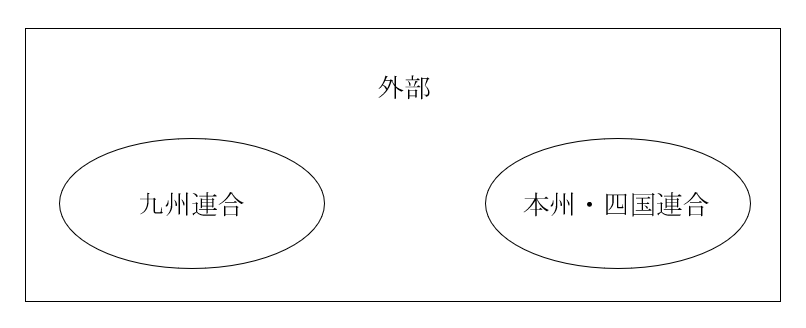

ɸimikuko(卑弥弓呼)とは何者なのか、その位置づけを考えてみましょう。ɸimikuko(卑弥弓呼)というより、ɸimikuko(卑弥弓呼)が属する勢力の位置づけと言ったほうがよいかもしれません。以下は、倭国大乱の構図です。

倭国大乱を戦った九州連合と本州・四国連合、そしてどちらの連合にも属さない外部に分けてあります(「九州連合」と呼んでいますが、九州のすべての勢力が参加していたわけではありません。同様に、「本州・四国連合」と呼んでいますが、本州・四国のすべての勢力が参加していたわけではありません)。ɸimikuko(卑弥弓呼)が属する勢力は、どこにいた勢力でしょうか。

まず考えにくいのが、九州連合です。九州連合は倭国大乱で敗れ、地方官(一大率など)を置かれて恐れているあるいは従順になっている様子が魏志倭人伝から窺えます(ところで、邪馬台国九州説はどうなってしまったのかを参照)。近畿にいた卑弥呼たちと戦う勢力は、近畿か近畿からそれほど離れていないところにいた可能性が高いです。

ɸimikuko(卑弥弓呼)が属する勢力は、「外部」出身か、「本州・四国連合」出身かということになります。ɸimikuko(卑弥弓呼)が属する勢力が「外部」出身だったとしたら、本州・四国連合は九州連合を下した後に、別の敵を抱えたのかもしれません。ɸimikuko(卑弥弓呼)が属する勢力が「本州・四国連合」出身だったとしたら、本州・四国連合は九州連合を下した後に、内部で分裂したのかもしれません。

筆者は、ɸimikuko(卑弥弓呼)が属する勢力は、「本州・四国連合」出身である可能性が高いと考えています。

昔の日本語に統治者・支配者を意味するɸiko(日子)という語があって、これを変形したと考えられるのがɸimiko(日御子、卑弥呼)です。ɸimikoという名は、倭国大乱が終わって一人の少女が共立される時に生まれたものでしょう。ɸimikoという名をさらに変形したと思われるのが、ɸimikukoです。

ɸimikuko(卑弥弓呼)が属する勢力が「本州・四国連合」出身だったとしたら、本州・四国連合は九州連合を下した後に、内部で分裂したのかもしれないと述べました。この可能性は高いです。卑弥呼が即位する場面を思い出してください。九州連合を倒した本州・四国連合の王たちは、だれを連合の最高位にするかもめ、象徴として一人の少女を最高位に据えました。当然のことながら、象徴として一人の少女を最高位に据えるというやり方に賛成しない王たちもいたにちがいありません。

筆者は、ɸimikoからɸimikukoを作る時に加えられたkuは、「男」を意味する語だったのではないかと考えています。ɸi(日)、mi(御)、ko(子)から成るのがɸimikoで、ɸi(日)、mi(御)、*ku(男)、ko(子)から成るのがɸimikukoです。ɸimikukoという名は、一人の少女を最高位に据えることに反対する立場から生まれたものだということです。「なんでこんな女が最高位なんだ」という姿勢がむき出しになっているようにも見えます。ɸimikuko(卑弥弓呼)が属する勢力は、倭国大乱の時には本州・四国連合に参加していたが、卑弥呼の共立には賛成せず、離反したのでしょう(あるいは、最初は卑弥呼の共立に賛成して、途中で離反した可能性も考えられなくはないかもしれません)。

問題は、「男」を意味する*kuという語があったかどうかです。これは確実といってよいです。古代中国語のkjun(君)キウンが日本語に入り、「男」を意味していたことは、すでに挙げた以下の語彙から明らかです。

wotoko「若い盛りの男性」とwotome「若い盛りの女性」

okina「年をとった男性」とomina「年をとった女性」

woguna「男の子」とwomina「女の子」

izanaki「男の神であるイザナキ」とizanami「女の神であるイザナミ」

昔の日本語では、kiunとは言えず、kinともkunとも言えないので、ki、ku、kina、kunaのようになるしかないわけです。

冒頭の魏志倭人伝の一節は、卑弥呼側と卑弥弓呼側が戦っており、卑弥呼の使いがそのことを中国に知らせ、中国の使いが詔書と軍旗を持ってきたところです。戦いの結末がどうなったかは書かれず、次に以下の文がいきなり出てきます(藤堂2010)。

卑彌呼以死、大作冢、徑百餘歩。狥葬者奴婢百餘人。

卑弥呼以に死し、大いに冢を作る、径百余歩なり。狥葬する者奴婢百余人なり。

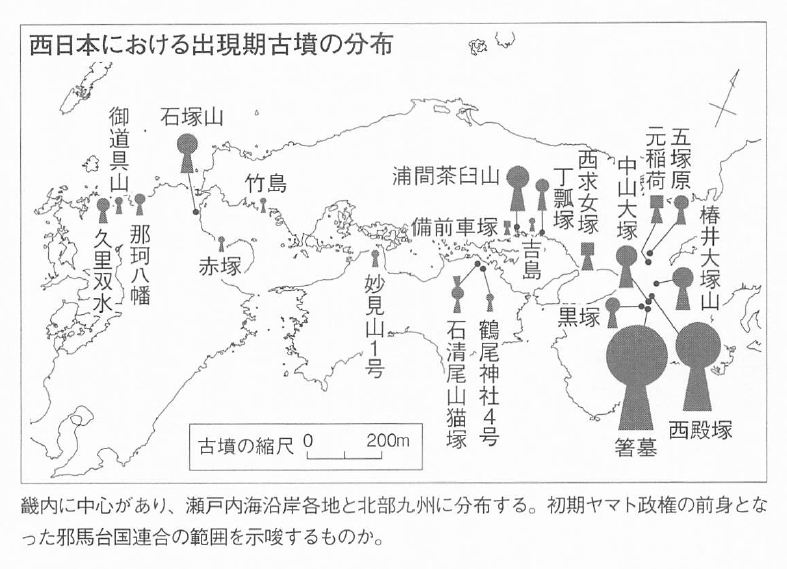

卑弥呼の後を継いだ台与がまた中国に使いを送るので、卑弥呼側の勢力が卑弥弓呼側の勢力に敗れたという展開はまず考えられません。箸墓古墳や西殿塚古墳のような巨大前方後円墳が作られ始めることから考えても、最終的に卑弥弓呼側が卑弥呼側に取り込まれたと見られます。

倭国大乱で本州・四国連合に参加した勢力は皆、中国の文明・文化を取り入れることを望んでいたはずです。それができなくなってしまっては、元も子もありません。卑弥呼の共立に賛成せず、対立していた勢力も、最終的に妥協せざるをえなかったと見られます。

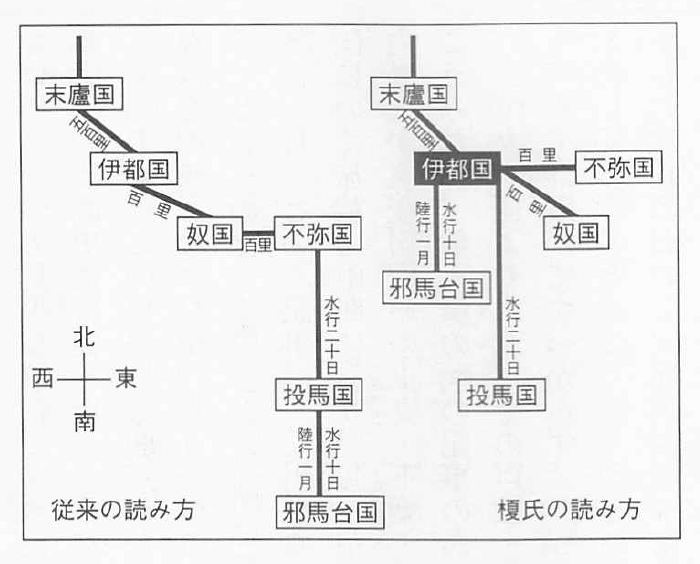

※魏志倭人伝が、北九州から南に行ったところに邪馬台国があると記していることは、すでにお話しした通りです(ところで、邪馬台国九州説はどうなってしまったのかを参照)。この南という方向が当時の中国人の先入観に基づいていることも、すでにお話しした通りです(同記事を参照)。しかし、その魏志倭人伝が、卑弥呼の統治が及ぶ領域より南に狗奴国があったと記していることは、注目してよいと思われます。北九州から長旅をして邪馬台国に辿り着き、さらにその奥に狗奴国があったということは言えそうだからです。白石太一郎氏や福永信哉氏などの考古学者は、考古学データに基づいて、卑弥呼たちに戦いを仕掛けるほどの狗奴国は三重県、愛知県、岐阜県のあたりにあったのではないかと推定しています(白石1991、福永1998)。狗奴国が大和より東で、大和からそれほど遠くないところにあった可能性は高いと思われます。

参考文献

白石太一郎、「邪馬台国時代の近畿・東海・関東」、国立歴史民俗博物館編『歴博フォーラム 邪馬台国時代の東日本』、六興出版、1991年。

藤堂明保ほか、「倭国伝 中国正史に描かれた日本 全訳注」、講談社、2010年。

福永伸哉、「銅鐸から銅鏡へ」、都出比呂志編『古代国家はこうして生まれた』、角川書店、1998年。