筆者にとって、ama*(雨)とama*(天)はずっと気になる存在でした。この二語は、関係がありそうでもあり、関係がなさそうでもあります。

これまでの記事で示してきたように、「水」→「雨」→「落下、下方向、下」という意味変化の超頻出パターンがあるので、ama*(雨)は理解しやすいです。それに比べて理解しづらいのが、ama*(天)です。

結論から言うと、ama*(天)の語源は大変意外です。*ama(天)は、ama*(雨)とは全然違う歴史を持っています。ama*(天)の意外な語源をこれからお話ししますが、その前にミャオ・ヤオ語族の語彙をもっとよく見ておきましょう。

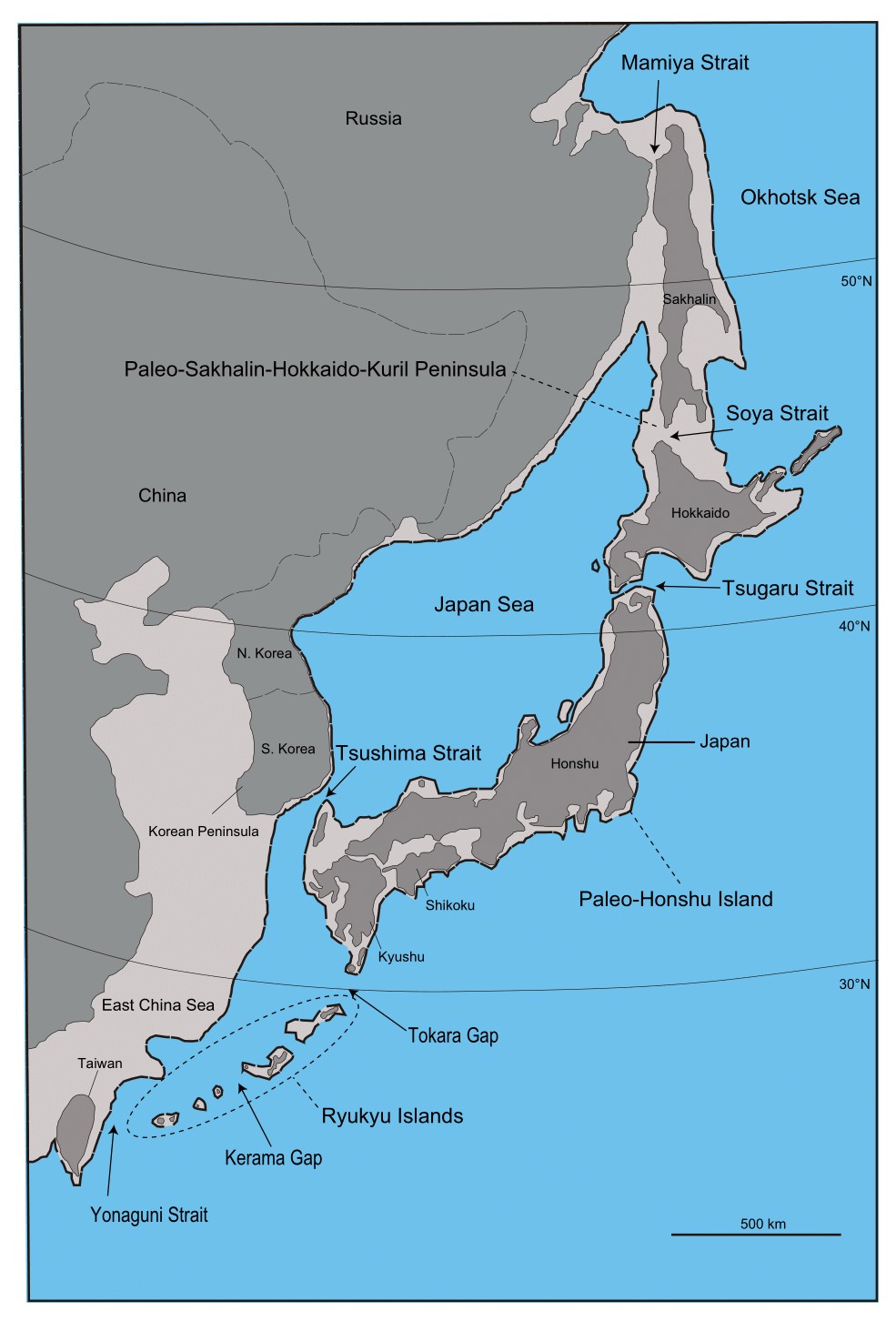

ミャオ・ヤオ語族で「水」を意味したam、an、aŋ、um、un、uŋ、om、on、oŋのような語が日本語に入り、ama*(雨)、umi(海)、una(海)などになったのでした。

当然、奈良時代の日本語のamu(浴む)も、ここに属します。

奈良時代には、abu(浴ぶ)ではなく、amu(浴む)という形が一般的でした。よくあるmとbの間の発音変化です。

bとpまたはɸの間の発音変化も起きやすいです。奈良時代にはaburu(溢る)という形が一般的でしたが、のちにaɸuru(溢る)という形が一般的になりました(現代の日本語には、abureruとahureruという形で両方残っています)。水が荒れ狂ったり、外に出てしまうところから来ているのが、amaru(余る)であり、abaru(暴る)であり、aburu(溢る)です。

唇のところで作る音として、m、b、p、ɸのほかに、wも忘れてはなりません。奈良時代の日本語のawa(泡)、awi(藍)、awo(青)も、明らかに水関連です。

ミャオ・ヤオ語族で「水」を意味したam、an、aŋ、um、un、uŋ、om、on、oŋのような語は、am-という形だけでなく、ab-、ap-、aɸ-、aw-という形でも日本語に残ったということです。溺れていることを表すappuappu(あっぷあっぷ)の語源も、間違いなくここです。

以下の音の間で発音変化が起きやすいことは、頭に入れておかなければなりません。

(ヨーロッパの言語だったら、fとvも考えなければならないところですが、東アジアでは、fとvは一般的ではありません。)

しかし、明らかに水と関係がある上記の語彙に比べると、ama*(天)はなんとも微妙です。ちなみに、奈良時代の日本語には、aɸugu(仰ぐ)という語もありました。aɸugu(仰ぐ)は、もともと上を見ることを意味し、のちに尊敬すること、さらに目上の者になにかを請うこと・求めることを意味するようになりました。aɸugu(仰ぐ)のaɸuは、aɸumuke(仰向け)にも組み込まれているように、「上」を意味し、その古形は日本語の発音の定説によりapu*と推定されます。

ama*(天)とapu*(上)は、形的には上のama*(雨)、appuappu(あっぷあっぷ)、aburu(溢る)、aɸuru(溢る)などとぴったり合いますが、意味的になかなか「水」に結びつきません。

ここから意外な展開に・・・

「水」→「雨」→「落下、下方向、下」という意味変化の超頻出パターンがあるので、「下」を意味する語は簡単に理解できますが、「上」を意味する語はどうしたものかと、筆者もずいぶん悩みました。

筆者の頭に、ある考えがひらめいたのは、uɸe(上)の語源についてあれこれ考えている時でした。ヒントをくれたのは、本ブログでよく引用している三省堂時代別国語大辞典上代編でした。時代別国語大辞典上代編は、奈良時代の日本語のuɸe(上)とkami(上)を比較して、以下のように述べています(上代語辞典編修委員会1967)。

シタに対応するウヘという語が、表面・人の目に触れる所をさすのに対して、カミ・シモは一つづきのものの上下の位置をあらわし、土地の高い所、川の上流、ある地域で中央に近い所、あるいは人間関係における長上を示す。

三省堂時代別国語大辞典上代編には、本当にお世話になっており、感謝しかありません。時代別国語大辞典上代編が指摘しているように、奈良時代の日本人は、uɸeを「上」と書くだけでなく、「表」とも書いていました。

「水」→「雨」→「落下、下方向、下」という意味変化の超頻出パターンがありますが、ここからさらに、「下」→「穴」という意味変化のパターンがあったことを思い出してください。

穴があると、以下の図のようになります。

言われてみると、どうってことないのですが、穴があると、青い部分と赤い部分に「上下関係」が発生するのです。

つまり、今まで「陸地」を意味していた語に、「上」という意味が生じるのです。ミャオ・ヤオ語族で「水」を意味したam、an、aŋ、um、un、uŋ、om、on、oŋのような語は、「雨」を意味するようになったが、その一方で、「陸地」も意味していたということです。筆者がいつも描いているあの図です。

水を意味していた語が、その横の部分を意味するようになるパターンです。「水」を意味していたamaが、「陸地」を意味するようになり、上で説明した過程を経て、「上」を意味するようになるのです(水を意味していたapuも同様です)。これが、日本語のama*(天)の語源です。

前回の記事で、無関係な二語としてkawa(川)とkawa(皮)を挙げましたが、実は、kawa(川)とkawa(皮)には関係があります。

「水」を意味していたkapaのような語は、「川」を意味するようになったが、その一方で、「陸地」も意味していたのです。このkapaのような語が、上で説明した過程を経て、「表面」を意味するようになったのです。これが、日本語のkaɸa(皮)の語源です。

奈良時代の日本人は、体の表面部分のことを、kaɸa(皮)と言うこともあれば、kaɸabe(皮)と言うこともありました。このkaɸa(皮)とkaɸabe(皮)は、kaɸa(川)とkaɸabe(川辺)と同源なのです。

奈良時代の日本人がなぜuɸeを「上」と書いたり「表」と書いたりしていたのか、理解できたでしょうか。uɸa*(上)もuɸabe(上辺)も、元を辿れば、ミャオ・ヤオ語族で「水」をしたam、ab、ap、aw、um、ub、up、uw、om、ob、op、owのような語から来ているのです。

kaɸa(皮)の語源が上の通りなら、ɸada(肌)の語源も俄然怪しくなってきます。

batyabatya(バチャバチャ)、basyabasya(バシャバシャ)、ɸata(辺、端)、ɸata(畑)などの語から、「水」を意味していたpataのような語が、「陸地」を意味するようになったことがはっきりと窺えるからです(日本語に近縁な言語が、「水」のことをmat-、mit-、mut-、met-、mot-と言ったり、bat-、bit-、but-、bet-、bot-と言ったり、pat-、pit-、put-、pet-、pot-と言ったりしていたということです)。

「水」を意味していたpataのような語が、「陸地」を意味するようになり、上で説明した過程を経て、「表面」を意味するようになったと考えられます。これが、日本語のɸada(肌)の語源です。

ここで、ちょっと気になることがあります。先ほどɸata(畑)という語を挙げましたが、ɸatake(畑)という形もあります。ɸatake(畑)のkeは乙類なので、ɸataka*(畑)という古形が推定されます。

このɸata(畑)とɸataka*(畑)は、いわくありげです。なぜなら、ɸada(肌)とɸadaka(裸)という語があるからです。この関係は、先ほどのkaɸa(川)とkaɸabe(川辺)、kaɸa(皮)とkaɸabe(皮)の関係を思い起こさせます。

以下のようなことがあったのではないかと思われます。

まず、「水」を意味するpataのような語があります。そして、この語が横の部分を意味するようになります。

その一方で、「水」を意味するkapaのような語があります。そして、この語が横の部分を意味するようになります。

ɸata(辺、端)とkaɸa(側)という語が実在するわけですから、上の変化は実際にあったと考えられる変化です。

ɸata(辺、端)のほかに異形と見られるɸeta(辺、端)という語もあり、このɸata(辺、端)とɸeta(辺、端)は、特に複合語でɸaとɸeに短縮されていました。ここから来ているのが、kaɸaɸe(川辺)やumiɸe(海辺)です(のちにkaɸabe(川辺)とumibe(海辺)が一般的になります)。

上のような短縮はよく起きており、midu(水)とumi(海)も、特に複合語でmiとuとして現われることがありました。おそらく、kaɸa(川)(あるいはkapa*(川))も、特に複合語でkaとして現われることがあったのではないかと思われます。

なにが言いたいかというと、左下の「水」を意味したkapaのような語と、右上の「横の部分」を意味したpataのような語が組み合わさって、短縮したのが、kaɸabe(皮)であり、左上の「水」を意味したpataのような語と、右下の「横の部分」を意味したkapaのような語が組み合わさって、短縮したのが、ɸadaka(裸)ではないかということです。ɸataka*(畑)も、ɸadaka(裸)と同様です。

「下」を意味する語の語源に比べると、「上」を意味する語の語源は、なんというか、トリッキーですね。筆者も驚きました。

ポイントは、「水」を意味していた語が、「陸地」を意味するようになり、上で説明した過程を経て、「上」または「表面」を意味するようになるということです。

※今回の記事では、ama、pata、kapaが水の横の部分を意味するようになる場面が出てきました。

上の語はどことなく、amu(虻)(のちにabuに変化)、ɸati(蜂)、ka(蚊)を思わせます。おそらく、偶然ではないでしょう。

真ん中のpataを見てください。「横」を意味しています。そして、日本語にpatapata(パタパタ)、batabata(バタバタ)、basabasa(バサバサ)という語があります。「横」を意味していた語が、「羽、翼、飛ぶ」の意味領域に進出するのだろうなと察しがつきます。ɸato(鳩)の語源もここでしょう。

上の構図に当てはまらないのは、ɸaɸe(蝿)です。ɸaɸe(蝿)のɸeは乙類なので、ɸaɸa*という古形が推定されます。動詞のɸaɸu(這ふ)から来たのでしょう。

蝿は、確かに飛びますが、食べ物の表面に付着して這いまわるイメージが強いのでしょう。ちなみに、英語のfly(飛ぶ)とfly(蝿)は同源です。

補説1

過去の記事の修正、aɸu(合ふ)とaɸu(会ふ)

日本語のaɸu(合ふ)とaɸu(会ふ)については、このブログを書き始めた頃に、全く見当違いの説明をしてしまったので、ここで修正させてください。

奈良時代の日本語のaɸu(合ふ)は、四段活用です。

未然形はaɸaで、このaɸaがなにを意味していたのか考えなければなりません。他の語と同様に、apa*という古形が推定されます。

ミャオ・ヤオ語族で「水」を意味したam、am、an、aŋ、um、un、uŋ、om、on、oŋのような語が、am-という形だけでなく、ab-、ap-、aɸ-、aw-という形でも日本語に入ったという話をしました。日本語の語彙を見る限り、以下のような構図があったと見られます。

「水」を意味していた語が、「横の部分」を意味するようになったところです。本ブログでお話ししてきたように、ここから、「1」を意味することも、「2」を意味することもできるし、「一方」を意味することも、「もう一方」を意味することも、「両方」を意味することもできます。

「2」に近いですが、「対、組、ペア」を意味することもできます。apa*は「対、組、ペア」を意味していて、それから作られた動詞のapu*は「対になること、組になること、ペアになること」、あるいは場合によっては、「一体になること」を意味していたと見られます。抽象的な図ですが、なにかが二つあって、それが以下のようになることを意味していたと見られます。

例えば、磁石のN極とS極だったら、こうなりますが、N極とN極だったら、こうはなりません。前者の場合には、「aɸu(合ふ)」と言い、後者の場合には、「aɸanu(合はぬ)」と言うわけです。

補助動詞として使われたaɸu(合ふ)は、動作がいっしょに行われること、動作が双方向に行われることを意味していましたが、これは、apa*が「対」を意味し、aɸuが「対になること」を意味していたことを考えれば、納得できるでしょう。

二者が接近することあるいは接近していることを意味したaɸi(合ひ)と場所を意味するta(konata(こなた)やkanata(かなた)のta)がくっついたのが、aɸida(間)でしょう。

奈良時代の日本語には、aɸu(合ふ)のほかに、aɸu(敢ふ)という動詞もありました。現代でも、多少無理をする時に「敢えて」と言いますね。aɸu(敢ふ)は、下二段活用です。

aɸu(敢ふ)は、なにかに対抗すること・抵抗することを意味していました。この動詞も、上のapaの図から来たと考えられます。

apaの図のところで、「1」を意味することも、「2」を意味することもできるし、「一方」を意味することも、「もう一方」を意味することも、「両方」を意味することもできると述べました。この中の「もう一方」から、「反対」や「逆」のような意味が生まれてくるのです。だから、aɸu(敢ふ)という動詞は、対抗・抵抗という意味を持っていたのです。

例えば、saka(逆)もこのパターンです。

saka*(酒)から、「水」を意味したsakaのような語があったことが窺えます。この語が「横の部分」を意味するようになります(水と陸の境界を意味するsaka(境)にもなりました)。ここから、「一方」を意味することも、「もう一方」を意味することも、「両方」を意味することもできますが、実際には、「もう一方」を意味するようになり、「反対」や「逆」のような意味が生まれてきます。これが、saka(逆)の語源です。反対側、反対方向、逆側、逆方向を意味します。sakaɸu(逆ふ)とsakaru(逆る)という動詞も作られましたが、これらは廃れてしまいました。

「水」を意味する語から「反対」や「逆」のような意味が生まれてくるのも重要なパターンなので、覚えておいてください。

補説2

kabu(頭)とkaube(頭)

今回の記事のkaɸa(川)とkaɸabe(川辺)、kaɸa(皮)とkaɸabe(皮)に関連して、もう一つ気になることがあります。

それは、kabu(頭)とkaube(頭)です。

前に、「頭(あたま)」の語源、仇(あだ)の意味に関する考察からという記事を書きましたが、atama(頭)という語が現れるのは、室町時代からで、しかも最初は、頭というより、赤ん坊の頭の前のほうに見られるへこみを意味していました。室町時代より前に頭を意味していた語はいくつかありますが、その中にkabu(頭)とkaube(頭)がありました。

kabu(頭)は奈良時代からあり、kaube(頭)は平安時代から現れます。平安時代は、語中のɸがwに変化した時期です。ただ、この変化によって、kaɸaはkawaになることができますが、kaɸuはkawuになることができません。日本語にwuという音はないからです(末尾の注も参照)。kaɸuはkauにならざるをえません。

現代の日本人がgabunomi(がぶ飲み)、gabugabu(がぶがぶ)と言っていることから、「水」を意味するkapu*という語があったと考えられます。「水」を意味するkapa*の異形でしょう。

kapa*のほうは、kaɸaとkaɸabeになり、「陸地」を意味するようになりました。kapu*のほうも、kaɸu*とkaɸube*になり、「陸地」を意味するようになったら、どうでしょうか。「陸地」を意味していた語が「表面」または「上」を意味するようになるのは、頻出パターンです。

kaɸaとkaɸabeは、「表面」を意味するようになり、さらに「皮」を意味するようになりましたが、kaɸu*とkaɸube*は、「上」を意味するようになり、さらに「頭」を意味するようになったのではないかと思われます。

「下」を意味していた語が「足」を意味するようになり、「横」を意味していた語が「手、腕」を意味するようになるのが人類の言語の超頻出パターンなら、「上」を意味していた語が「頭」を意味するようになるのは自然です(「真ん中」を意味していた語はonaka(お腹)になっています)。

kaɸu*とkaɸube*の場合は、発音の変化がちょっと複雑で、kaɸu*が濁ってkabu(頭)になった時に、kaɸube*は濁ってkabube×にならなかったと見られます。kaɸube*のまま残ると、平安時代の変化でkawube×になることができず、kaube(頭)になります。

※奈良時代の時点で、wa、wi、we、woはありましたが、wuはありませんでした(一般に、人類の言語において、wという子音は消滅しやすいです)。奈良時代の日本語には、uu(植う)とuu(飢う)という語がありました。

昔の日本語は母音の連続を許さなかったので、uu(植う)とuu(飢う)は異例です。おそらく、uwu*という古形があったでしょう。

ミャオ・ヤオ語族で「水」を意味したam、an、aŋ、um、un、uŋ、om、on、oŋのような語が、am-、um-、om-という形だけでなく、ab-、ap-、aw-、ub-、up-、uw-、ob-、op-、ow-という形でも日本語に入ったことをお話ししました。uu(植う)とuu(飢う)の未然形のuweも、そこから来たと見られます。「水」→「雨」→「落下、下方向、下」の超頻出パターンです。

uweは「下」を意味していて、そこから「地下・地中」を意味するようになってできたのがuu(植う)(古形uwu*)で、「衰弱すること、死ぬこと」を意味するようになってできたのがuu(飢う)(古形uwu*)でしょう。英語のstarveは、「死ぬこと」を意味していましたが、意味が特殊化し、「餓死すること、飢えること」を意味するようになりました。日本語のuu(飢う)も、このパターンと考えられます。

補説3

kabu(頭)と関係がありそうなkabuto(かぶと)

kabu(頭)と無関係とは思えない語として、kabuto(かぶと)があります(kabuto(かぶと)のtoは、甲類と乙類の間で揺れていました(上代語辞典編修委員会1967)。筆者には、このことも非常に重要に思われます)。kabu(頭)とkabuto(かぶと)は、無関係とは思えないですが、どういう関係があるのかは難問です。

しかし、今回の記事で見たkaɸa(皮)とkaɸabe(皮)、ɸada(肌)とɸadaka(裸)などのケースが参考になると思います。

上で説明したように、kabu(頭)は、gabunomi(かぶ飲み)/gabugabu(かぶがぶ)から、もともと「水」を意味していたと推測されます。問題は、kabutoのkabuの部分ではなく、toの部分です。以下のようになっていた可能性が高いです。

※上の図のkabuは、kaɸu*であったかもしれません。いずれにせよ、kaɸa(川)と同源です。

kabuは「水」を意味し、toは「横の部分」を意味していただろうということです。

minato(港)の語源は、伝統的に、「水」を意味するmiと、noと同じ働きをする助詞のnaと、「門」を意味するtoと説明されてきましたが、toを「門」と決めつけるのは問題です。

奈良時代には、to(門)という語だけでなく、場所を意味するto(処)という語もありました。

minato(港)は、「水」を意味するmiと「横の部分」を意味するtoがくっついたもので、水に隣接する場所と解釈したほうが、minato(港)以外の語彙も理解しやすいのです。

例えば、yamato(大和)です。前方後円墳とは何だったのか、その始まりも重要だが、その終わりも重要の記事で、巨大前方後円墳が続々と作られ始めた場所を見ました。同記事の地図を見れば一目瞭然ですが、日本という国の発祥の地は、もろに三輪山の麓にあります。yamato(大和)は、「山」を意味するyamaと「横の部分」を意味するtoがくっついたもので、「山際」だったのだとわかります。

minato(港)のtoは甲類で、yamato(大和)のtoは乙類です。これも非常に重要です。kabuto(かぶと)のtoも、甲類と乙類の間で揺れていたからです。「(水の)横の部分」を意味するtoという語があったが、このtoは甲類と乙類の間で揺れていたということです。

「水」を意味するkabuと「横の部分」を意味するtoがくっついてkabutoができ、「陸地」を意味していたが、今回の記事で説明した過程を経て、「上」を意味するようになり、さらに「頭」を意味するようになったのです。

kabu(頭)とkabuto(かぶと)は、今回の記事で見たkaɸa(皮)とkaɸabe(皮)、ɸada(肌)とɸadaka(裸)などと同様の歴史を持っているということです。

※「横の部分」を意味したtoも、さらにその前は、「水」を意味していたにちがいありません。

日本語のtokoro(所)は、「水」を意味したtoと「横の部分」を意味したkoroがくっついたものでしょう。tokoro(所)は、陸地、土地、場所を意味していたのです。

日本語で、「6時」ではなく、「6時頃」と言ったら、どう意味が変わるでしょうか。「6時の近く」を意味するのではないでしょうか。koro(頃)もまた、水の近くを意味していたのです。

「水」を意味したtoが、他の語と結合せずにそのままの形で「陸地」を意味するようになったのが、奈良時代の日本語で場所を意味していたto(処)です。

補説4

karada(体)の語源もこのパターン

kara(体)とkarada(体)という形がありましたが、この二語も大変怪しいです。

以下のような展開があったのでしょう。

昔は、兄弟のことをɸaragara(はらがら)と言っていました。ɸaragara(はらがら)はɸara(腹)とkara*(から)から作られた語で、kara*(から)は「対、組、ペア」を意味していたのでしょう。

一族を意味していたyakara(族)もya(家)とkara(から)から作られた語で、kara*(から)は二人あるいはそれより大きな「集まり」を意味していたのでしょう。

やはり、水の横の「陸地」を意味するkara*という語があったと見られます。

「陸地」を意味する語が、本記事で説明した過程を経て、「上」または「表面」を意味するようになるのは、頻出パターンです。

「陸地」を意味していたkara*が「表面」を意味するようになったと見られます。

kara(殻)という語があるのは、そのためです。

その一方で、kaɸa(皮)やɸada(肌)と同様に、人の「表面」を意味することもあったでしょう。

人の「表面」を意味していたkara*がkara(体)になったと見られます。

kara(体)とkarada(体)という形がありましたが、これはどういうことでしょうか。kaɸa(皮)とkaɸabe(皮)やɸada(肌)とɸadaka(裸)の話をした後なので、もう明らかでしょう。

kara(体)は、「水」を意味していたkara*がそのままの形で「陸地」を意味するようになったもの、karada(体)は、「水」を意味していたkara*が「横の部分」を意味していたta*(konata(こなた)やkanata(かなた)に含まれている方向・場所を意味するta)とくっついて「陸地」を意味するようになったものと考えられます。

※奈良時代には、起点を表す助詞としてyori(より)がよく使われていましたが、その後、kara(から)に大きく取って代わられました。「端」を意味していた語が「始まり」または「終わり」を意味するようになるのはよくあるパターンで、ɸasi(端)からɸazimu(始む)/ɸazimaru(始まる)が生まれました。水の横の部分を意味していたkara*が、「始まり」を意味するようになったと考えられます。これは、起点を表す助詞のkara(から)だけでなく、出自・素性・本性などを意味するkara(柄)にもつながります。

参考文献

上代語辞典編修委員会、「時代別国語大辞典 上代編」、三省堂、1967年。